円卓会議と書きましたが、本当のタイトルは「ラウンドテーブルシンポジウム "千年の手仕事を次世代へ " 」。シンポジウムにラウンドテーブル(円卓)がついているのは、普通のシンポジウムとスピーカーの座り方が違うんです。

普通のシンポジウムだと、演壇のテーブルにスピーカーが客席の方を向いて一列に並んでいるんですが、今回はスピーカーはお客さんにお尻を向けて、中央の円卓(楕円かな?)を囲んでいる。それを観客が囲んでいるという、変な座り方。朝までテレビみたいな激論を狙ったようです。これは狙い通りだったんじゃないでしょうか。稲生さんのおっしゃるように、普通のシンポジウムって、生煮え不完全燃焼になりがちなんですよね。

スピーカーは「染司よしおか」から吉岡幸雄さん、更紗さん親子。「斐伊川和紙」jから井谷伸次さん。「鈴栄経師」から鈴木源吾さん、鈴木光典さん親子。そしてコーディネーターは稲生一平さん。この方、やっとお名前が判った。でも「いなお」かと思ったら「いのうさん」と呼ばれていたような。

テーマは大きく2つ。「技」と「材料」です。

冒頭に稲生さんが、紙漉農家は明治時代に何万軒あったものが今では何百軒になって云々とおっしゃいましたが、私は「まだ何百軒も残っていたのか!」と思ってしまいました。

あれ? 紙漉農家じゃなくて紺屋だったかな? いや、紙漉で良いんだ。ここに記事が。消えた68,267戸は日用品の作り手でしょう。それに、先の記事によれば、残っている295戸も "純然たる「和紙」だけのものとは言いにくい"んだそうです。

それでも「伝統工芸展」な上手物な世界はまだ良い方だと思います。私はそちら世界はほとんど知らず、わずかに囓っていたのは下手物な世界なんですが、こっちはもっと凄まじいかと。

例えば、私がもっているもので絶滅してしまったものがこの背負子。 40年ぐらい前につづら藤で編んだものです。当時すでに絶滅危惧種だったんですが、その人が亡くなって絶滅したと聞きました。

付いている紐は本来のものではありません。私が手芸屋さんで見つけた綿のテープです。

もうひとつは、まだ作られていますが、絶滅危惧種かもしれません。葡萄蔓の籠です。

下の写真はもう8年前のものですが、真ん中が今から約40年前のもの。左は同じじいちゃんがその10年後に編んだもの。そのじいちゃんが亡くなってそのあとばあちゃんが作っていたんですが、お嫁さんに代替わり。右はそのお嫁さんが作った籠です。お嫁さんと云っても、8年前にすでに70代と聞きましたが。

3つ並べて写真を撮ろうと云ったら、このお店の奥様は 「名人だったお爺さんと比べたらお嫁さんが可哀そうじゃないですか〜。みんな一生懸命やってるんですよ〜。岩田さんてホント性格悪いんだから!」 と。 いやいや、使い込むほどに色が変わるって写真ですって。日頃の行い? でも「性格悪い」はあんまりな。フキフキ ""A^^;左側のものは私のものより新しいんですが、20年もしっかり使い込んでいるとあんな色に。

真ん中の籠の仕入れに同行したときのことです。これを作ったじいちゃんに色々教えてもらいました。もう40年近く昔のことですから正確には覚えていませんが、蔓を採る時期は決まっていて、その時期(梅雨時だったかな?)を前後どちらに外しても、編むのに良い蔓はえられない。その蔓も山の奥の自生のものを採ってくる。1日で取れる料はこの籠の何箇分だったか、ともかくそんなには採れない。そんな話を聞きながら1年に何個作れるのかを計算して仕入れ値を掛けたら・・・、農閑期のじいちゃんの小遣稼ぎ程度にしかなりませんでした。葡萄蔓の籠ってその当時でも高かったんですよ。アケビの一級品の2〜3倍はしたような。でも作る方からするとそんなもんでした。

私の先輩は元々民俗学のフィールドワークなんかやっていた人間で、相手にそういう話をさせるのがうまいんですよね。当時私に買えるのは竹籠ぐらいで、「葡萄蔓の籠なんてあんなバカ高いもん買えるか!」 と思っていたんですが、じいちゃんの話を聞いて深く反省です。

あけび蔓の籠では、おひとり力強い籠を編む方がいて、中川原さんとか言ったっけなぁ。はっきりは覚えていないんですが。その方は親子二代ほぼ専業であけびを編んでおられましたが、でも息子さんは普通に会社員になるんだそうです。

何年も前に聞いた話ですからその後どうなったのかは知りませんが。

後継者問題は手仕事の世界ではとても大きな問題ですが、そのひとつは収入です。シンポジウムの中で吉岡さらささんがおっしゃっていましたが、 愛媛県 野村シルク博物館では毎年10人、これまで150人もの人が巣立っているが、その中で織りで生計を維持している人は数人しかいない。一生懸命織っ ていても月に3万円にしかならないのでは暮らしていけないと。「月に3万円ってどういうこと?」 と思いましたが、これが倍でも3倍でも暮らしてはいけ ません。

今、20歳の後継者候補が居たとしましょう。今は山に入れば葡萄蔓もつづら藤もあけびの蔓も手に入る。

収入も月に3万円じゃなくて30万円は稼げるとしましょう。でもボーナスも定期昇給も無いからずっと年収360万円です。女房子供が出来たらやっと食べていけるぐらい。おまけにそれすら保証されるのか? 年金が貰えるまでの45年間に、材料が手に入らなくなったらどうなるんだ? 食えないぞ。親父やじっちゃんの代なら出稼ぎも普通だったけど、このご時世に女房子供を置いて都会で飯場暮らしか? う〜ん・・・。て悩むでしょうね。

これが「伝統工芸展」な世界なら、使命感とか名声・収入の期待とかも抱けるでしょうが、下手物な世界は本来普通の人の普通の職業だったものです。竹籠作りなんて、まあ専業の人も居たでしょうが、多くは農家の農閑期の仕事でしょう。漬物を漬けて飛騨高山の朝市に売りにくるみたいなもの? そんな中での名人芸です。

もうひとつ。つづら藤の背負子でも千年の歴史はなく、せいぜい数百年でしょうが本当に民具としてその形で使われてきたものです。一方葡萄蔓の手堤はせいぜい50年です。葡萄蔓の籠自体は古くから有りましたが手堤なんて作ってません。都会で売れそうだからと作りだしたものです。アケビの籠も私が「スゲーッ、力強い! たまらん!」と思ったのは大きな背負子でした。でも買ったって使い道がない。部屋の豪勢な飾りになるぐらいです。

加えてそんな部屋が用意できるのは庶民じゃありませんね。

手仕事の機械製品との違いは同じ人の手でもばらつきがあることですね。登り窯とガス窯や電気窯との違いでもありますが。ばらつきは当たり前です。昔はそれでも良かったんです。コレクション、趣味の品じゃなくて、生活に必要な「お皿」「茶碗」として買われるんですから。

柳宗悦が「民芸じゃ〜」と云ったのは民窯の登り窯から出てくる全ての焼き物ではなくて、その中ののごく一部、自分の琴線に触れたものだけです。民窯の登り窯から窯出しされたものの全てが民芸館展で奨励賞を貰える訳ではありません。

民窯古伊万里の蕎麦猪口で、初期・中期・後期を見分ける最初の一歩は底を見ることです。初期は底が歪です。砂がこびり付いていたり。だってその頃の机はきちんと真っ平らじゃありませんでしたからどうでも良かったんです。そもそも机だったかどうか。

一度、駒場の民芸館に白磁の器を届けたことがあります。ただの「子供のお使い」ですが。

鳥取の陶工が民芸館展に出品したんですが、その器を買った人から「ヒビが入ってる」とクレームが付いたとか。田中洋子さんが出てきて、「すいませんねぇ。これぐらい当たり前なんだって説明したんですけど納得してもらえなくて」と。でも、代わりに持っていったものより、返品されたお器の方が数倍良い発色だったんですよね。

そりゃそうでしょう。碩夫さんが館展に出品するぐらいの自信作なんだから。

人間国宝になった沖縄の金城次郎の雑器だって結構いびつですよ。もの凄く力強いんだけど。

ということで次のお題。

「千年の手仕事」の課題は「技」と「材料」ではありますが、私が気になるのは「力強さ」です。

それも「技」なんですかねぇ。そう言っても良いけど、でもしっくりこない。「技」で言えば金城次郎さんより今の人の方が上かもしれない。轆轤の速さを別にすればね。でも「力強さ」では圧倒的に金城次郎さんだと思う。

これは個人の技量というより育ち、生活の違いで、人間そのものが変わってきたのではないかなんて思うことがあります。修行や鍛錬でなんとかなるもんなんですかね。

なんか場外乱闘ぎみになってきたんで、話を会場に戻しましょう。

この日のスピーカーな皆さんは雑器・下手物の世界の方では御座いません。(斐伊川和紙は民芸にも重なるんですが) おまけに東慶寺さんはもと御所寺で御座いますので格調高く。かといって禅寺ですので、キンキンキラキラな金屏風はありません。いたってシンプル。でも粋ですね♪

この屏風は去年の和紙展のときにも見たんですが、2代目の鈴木光典さんではなく、そのお父さんの鈴木源吾親方みたいです。

この方のことは全く知らなかったんですが、元気な方ですね。まさに「力強い」。聞く人によっては暴言ともとられそうな発言が沢山ありました。「お客さんはお金をイッパイもってますよ。馬鹿にしてはいけません」なんてね。

なんとなく云いたいことは解る気がしますが、でもそれを書き出したらまた長くなるのでカット。

この市松模様の屏風。和紙は今日のスピーカーのお一人、井谷伸次さんの斐伊川和紙だそうです。でも長年ストックしていた和紙みたいですから、先代の頃のものかもしれません。染は「染司よしおか」なの?

パーティのときに途中から話の輪に加わったので不確かですが、一度漉いた和紙をまた溶かして漉きなおしたみたいです。青も一度染めた和紙を漉きなおしたとか。

和紙を漉き直すということは平安時代、鎌倉時代からあって、確か普通の太政官官符とかは一度使った 古紙を漉き直したもので、墨書きの黒が広がってちょっと汚いグレーな紙が多いと聞いた覚えがあります。院宣だったかな? ちょっと自信ないですが・・・。調べてみたら平安中期以降朝廷の製紙工場紙屋院が漉返しを造るようになたみたいです。宿紙、薄墨紙、用途から倫旨紙とも云います。付け焼き刃ですが。 あれ? wikipediaにも載ってるじゃん。太政官符が出されていた頃はまだあまりやってないですね。失礼しました。

もうひとつは、鎌倉時代の金沢文庫文書の中で、北条貞顕と北条貞将の書状しか残っていないのは、当時その人の書いた書状にはその人の魂が宿るとかで、亡くなったときにその人の書状を漉き直して 法事に使ったからとか。貞顕・貞将親子の書状が金沢の称名寺に数十通も残っているのは、この二人が死んだのは鎌倉滅亡の日なので、法事をする子や親戚が居なくなっちゃったんですね。良かったぁ。危ないとこだった。(。_・☆\ ベキバキ

というような訳で、和紙を漉きなおすということ自体は知っていましたが、まさか使ってもいない紙を、暴れを抑えるために漉きなおすとは。絶句です。何考えてんだろう! あっ、暴れを抑えることか。それにしても「そこまでするか!」な世界ですね。あの青色もきっと最初に染めた色が減色、いや、しっとり落ち着いてあの色になったんでしょうね。

ところで、こういう屏風とか襖とかは何枚も和紙を下張りするんだそうです。42枚なんて数字が出てきましたが、襖の裏表で? それともこの屏風全体で? 何枚も下張りするのは季節の変化、湿気の変化などで和紙が暴れるからです。一番表面の紙が破けることもあるし、なんと骨組みの木を折ってしまうこともあ るとか。書道家は買ってきた和紙をすぐには使わずに何年か寝かせておくそうですね。そうすると和紙が段々とおちついてきてそんなに暴れなくなる。

昔の襖屋さんは、襖の下張りに古文書も使ったそうです。東慶寺で重要文化財と言うと、聖観音立像、 初音蒔絵火取母、葡萄蒔絵螺鈿聖餅箱などが有名ですが、もうひとつ、東慶寺文書というのがあります。重要な歴史史料なんですが、そういう古文書が風呂敷包 みで、キロいくらで売られてしまったことがある。5年前にこの書院で高木侃先生にお聞きしたんですが。

買っていったのが襖屋さんで、ある研究者だ か好事家が聞きつけて、その家に行き「売って下さい!」と云ったら全然とりあってくれない。肩を落として帰りかけたら、女将さんがおっかけてきて、 「あんた馬鹿だねぇ、売ってくれじゃなくて "下さい" と云えばいいんだよ」と。で、また引き返して親爺さんに「お願いです。私に下さい。」と頭を下げたら、古文書の入った風呂敷包みを無言で投げてよこしたとか。

なんかこれを書いてたら涙がでてきました。

今はそれも含めて重文の指定が下りているんじゃないかな? 後には重文指定となる歴史史料が、すん でのところで襖の下張りになるところだったと。たまたまそれは助かったけど、そのまま襖の下張りになってしまった古文書がゴマンとあるんでしょうね。でも 古文書が失われる最大の理由は火事です。関東大震災でも相当。

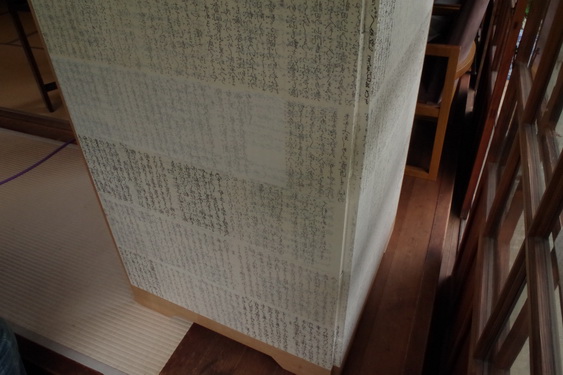

そしてその下張りも、全面に糊を付けてベタっと貼るんではなしに、更にずらして互い違いに貼るんだそうです。そうやって下地のクッションを作るとか。そんな話の始まる前ですが、裏を覗いてみました。えっ、なんじゃこりゃ! 古文書かい? 違うなぁ、木版? 印刷? 良く判りません。

字の薄いのは裏返して貼ってる? 1枚下の層は字が横になってる。90度角度を変えて貼った?

後で聞いたら明治時代の観世流の奥義を書いた本だとか。ひょっとして「花伝書」?

いや、それしか知らないだけですが。本と云っても、今のような背表紙ではなく、和綴じだったんじゃないでしょうか。

室内でも構わず自然光モードで撮っているんで、写真では文字しか判りませんが、あの掛け軸は鈴木源吾さんの仕事だそうです。息子さん(と云っても「鈴栄経師」の現社長)が、あの感性には敵わないとおっしゃっていました。普通ああわしないんだそうです。どこがどうなのかは全く解りませんでしたが。経師って単なる職人じゃ無いんですね。コンサルタントでありコーディネーターでありデザイナーでもあると。まあ本来の職人とはそういうものとも云えるんですが。

ところで、あの掛け軸。何と書いてあるのか判ります? 私ですか? 解る訳ないじゃありませんか。副住職様が教えてくれました。「一切三昧」じゃなくて「一行三昧」、つまりひとつのことをとことん突き詰めるという意味なんだそうです。

それなら俺は得意だぞ! なんせ元嫁に「あなたの知識はまるでボーリング(井戸掘りの方)みたい。普通の人は掘り下げると云ってもある程度の広さを窪地みたいに掘り下げるのに、あなたの場合は穴は信じられないぐらい深いんだけど、そのまわりは全然掘ってない。元の地面のまんま。おまけにしばらくすると全然別なとこで井戸掘りしてるし」 と云われましたから。それを聞いた妹は笑い転げ、お袋は旨いこと云うねぇと感心していました。

えっ、そういう意味じゃないの? (。_・☆\ ベキバキ

手前の料理が気になるって?

そうで御座いましょうとも。実は私もこれが目的で来たようなもので御座います。(。_・☆\ ベキバキ

実は東慶寺の御住職の奥様、井上米輝子さんは『東慶寺 季の味』というお料理の本を出されているんです。その写真がまた綺麗でねぇ。美味しそうでねぇ。一度食べてみたかったんです。

【 本日の会話 】

わし 「あの本に載ってたのをひとつやってみましたよ。お味噌に梅をギュッと突っ込むやつ」(梅味噌のこと)

奥様 「ほっほっほ、1年またなきゃ♪」

わし 「そうなんですよぉ。読み返したら1年置くってあるじゃないですか。トホホですよぉ。」(泣)

お許しを頂いて写真を撮りました。でもディフューザーをもって行かなかったので内臓ストロボ直当てです。やっぱプロの写真には敵いませんね。フキフキ ""A^^;

ん? この稲荷寿司。駅前の「光泉」じゃないか?

おいらのお昼の楽しみを奪ったのは住職の奥様か! (`ヘ´) プンプン。

おかげでお昼はコンビニおにぎり3個になっちゃったんだぞ! でも晩御飯に食べられたから許す。(笑)

次ぎに気になる料理をお皿に盛って、外光の射すところへ。

バックの屏風は鈴木光典さんのお仕事。シチュエーションは豪華でしょう。彩りも良いし。

でも写真の色が悪いなぁ。感度上げ過ぎかなぁ。ここでストロボを控え目に使えばよかったかな?

あっ、露光補正しっぱなしだったんだ!(。_・☆\ ベキバキ

撮影が終わって、それではとパクッ。う〜ん。

パーティまで残った方のほとんどはお上品な奥様方で、男性陣は話に夢中。

なので私が一番沢山食べたのかもしれません。いや、あれでも遠慮していたんですが。

云っときますが、お酒だって四杯しか飲んでないですよ! 真っ赤になるのは体質なんです。

「これは!」と思ったのは人参と茄子ですね。人参って、実はそれ自体にけっこう甘みがあるので、普通は煮ると甘くなりすぎてしまうのが一般的。茄子も味が濃いくなりがちなもの。でもそうじゃない。インゲンなんて、「茹でただけ? いやほんのり味がついてるぞ」って感じ。普段なら「あ〜、旨し!」と感動しながら食べる「光泉」のお稲荷さんが、「味強すぎない?」なんて思っちゃうぐらい。

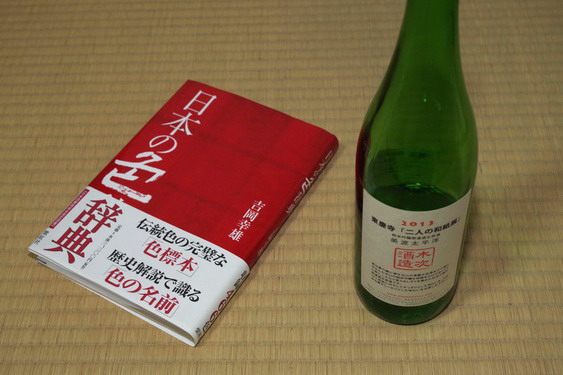

で、もうひとつの目的がこれ。

東慶寺のHPに「パーティには奥出雲の木次酒造で、この展覧会のために特別に搾った格別の日本酒が花を添えます」とあったので楽しみにしていたんです。

斐伊川和紙の隣村、木次酒造の「純米吟醸原酒袋取」。 「袋取」というのは自然滴下で搾った

「しづく酒」のこと。鑑評会出品用の特別仕様なんですかね? 木次酒造サイトにある純米吟醸酒 『美波太平洋』と似てますが、違います。無濾過の生原酒でアルコール度数は19度以上。米は佐香錦。 ん? こんな米、聞いたことないぞ? 調べてみたら、島根県農業技術センターサイトに 酒米新品種「佐香錦」というページがありました。

おっ、この酒か!

蔵元兼杜氏の川本康裕さんとちょっとお話をしましたが、久々に良いお酒を頂きました。

私は食べ物には無頓着なんですが、お酒にはうるさいんです。

大船にお酒にはうるさい店があって、そこに通っているうちに写っちゃったみたいです。うるさいというのは蘊蓄を沢山知ってるってことではなくて、好き嫌いがハッキリしてるってだけなんですが。

ということで、本日の戦利品の二品。吉岡幸雄さんにはもちろんサインをして頂きました。

帰りの電車の中でパラパラめくっていたんですが、面白そうです。

あと、吉岡幸雄さんを撮った映画「紫」の川瀬美香監督ともちょっとだけお話をさせて頂きました。

ちなみにシンポジウムのとき、私は吉岡さん親子の真後ろに居たので、真正面に吉岡さん親子を狙う川瀬監督が居たんです。で、三脚の上には一眼レフが。いつ撮るかとジッと見ていたんですが、シャッターを押さない。

で、時々メディアを取り換えてる。あれ? 一眼レフでムービー撮ってるの?

それで川瀬監督だと気が付いたわけで。 「続・紫」でも撮ってるんかしら?

でもこんなに遅くまで東慶寺に居たのは初めて。書院を出ると灯りが。

良いですねぇ。

しかし最後の最後に大変な忘れ物が!

もうそろそろホタルが飛ぶ時間というのに、それを忘れてまっすぐ帰ってしまったのです。大失敗!

他の季節は北鎌倉・東慶寺 index からどうぞ