いよいよ廻廊です。当初予定では東大寺の転害門のあと春日大社はここ二棟の廻廊だけ写真を撮って次ぎに行くつもりだったのですが、着到殿とか檜皮葺の寝殿造似をいくつも見つけてしまったのでこの先が心配。(;^_^A アセアセ

実は前半は幣殿と舞殿の前なんですが、まとめて。

で、これが二棟の廻廊。

左側の扉の上に、かすかに棟が見えるでしょ。って、判りにくいかなぁ。少々お待ち下さい。しかし何でこの門、三棟造(みつむねづくり)にしないかなぁ。でも二重虹梁(こうりょう)の蟇股(かえるまた)です。

これは清浄門(せいじょうもん)だったか慶賀門(けいがもん)だったか。共に重要文化財です。あっ、清浄門ですね。西回廊の中央に位置し、かつては僧正門と呼ばれ興福寺の僧侶が参入していた門とか。

廻廊に沿っていくと石灯籠が沢山。

ほんとうはここから参拝するようですが。実は半世紀前に私はここに来ていたみたいなんです。当時好きだった子を撮った写真が一枚だけアルバムに貼ってあってじーっと見ていたらどうもこの目の前のちょっと右あたりからこちらを撮ってるようなんですよ。

こちらが本殿、あっ、違うわ、南門だ。

そういえば春日大社の本殿は小さいのが四つだった。こちらは中門?

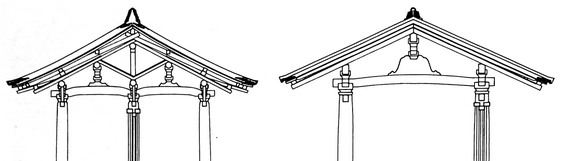

で、これがこれが二棟の廻廊。こっちの写真なら判りやすいですね。真ん中に壁、その両脇それぞれが内から見ると棟になっています。だから二棟廊です。

寝殿造での二棟廊はこれが進化したものですね。中間の壁(塀)が無くなり、床が出来て外側に蔀(しとみ)が付く。壁は不明です。北側にあったのかもしれません。

実肘木(さねひじき)

脇は平三斗(ひらみつど)の上にもうひとつ肘木(ひじき)があって、それが桁を支えています。実肘木(さねひじき)と云います。法隆寺の大講堂 にも有りましたね。

雨水はどこから落ちるんだって? 下から見上げたこの二棟は実は化粧屋根で、この上にこの二棟を跨ぐように野屋根があるんです。三棟造(みつむねづくり)と云うのはそれも数えた呼び方。

当時の古文書では私は二棟廊しか見たことがありません。

三棟造と云うのは建築史学上の学術用語じゃないかと思うんですが。

嗚呼、これで今回の三泊二日の撮影旅行の目的は果たした。あとはおまけで御座います。

三泊二日っておかしいだろうって? 行き帰りは夜行バスですから。

この写真で三つ目の棟が判りますよね。

連子窓(れんしまど)です。

複廊なんですが、片側だけ見ると単廊になります。虹梁(こうりょう)の上に蟇股(かえるまた)があり、それで化粧屋根の棟を支えています。

頭抜(かしらぬき)は当然として、虹梁(こうりょう)とは別に貫(ぬき)も使っています。

断面図はこちらをご覧下さい。右が単廊、左が複廊の屋根の構造です。(川本重雄2012 『寝殿造の空間と儀式』より)。 ああ、この断面図によると、この複廊の屋根には桔木(はねぎ)を使ってるみたいですね。

拝観コースは本殿に近づきました。でも撮影禁止です。

下の写真には「西御廊(にしおろう)」と札があるんですが、本殿の西側で、清浄門(せいじょうもん)のあった廻廊の西側とは違います。どうも廻廊(回廊)という場合と、御廊という場合は違うようです。御廊は中門と同じように四つの本殿を囲むもので、ここはおそらく興福寺の僧が礼拝する場所だったんではないでしょうか。不思議なことに、柱の外側(右側)は朱で塗っていますが、室内は白木。幣殿(へいでん)も白木でしたね。

左側には御簾(みす)、奥には壁代(かべしろ)がかかっています。壁代とは内法長押(うちのりなげし)に取り付けたいわばカーテンです。実物は初めて見ました。暖簾(のれん)状の短いものは良く見るんですが。

梁(はり)は虹梁(こうりょう)と呼んでよいのかどうか。直材に見えますが、ただ肘木(ひじき)に組み合わされるあたりでは上の面が削られています。そうそう、側柱の上は舟肘木(ふなひじき)です。大斗(だいと)も斗(ます)もありません。桁や梁の下に内法長押(うちのりなげし)が打ってあります。でも貫(ぬき)は使われていないように見えます。梁行二間の廊も二棟廊以外はこういう感じだった、いや、中に柱列があるから違うか。むしろ寝殿や対(たい)の母屋部分みたいですね。

測った訳ではありませんが、 床から内法長押(うちのりなげし)までが一丈(3m)、幅は二丈弱に見えました。

その廊の外側には釣灯籠が。半世紀前に好きだった同級生を撮った場所がここと判ったのはこの釣灯籠が写っていたからなんです。

update 2016.06.10