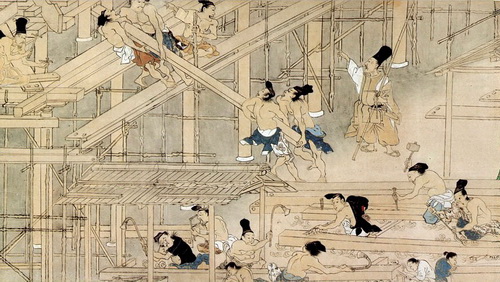

『春日権現験記絵』にある建築現場

この絵を使って当時の建材の作り方、仕上げ方、使用する工具の説明をしておく。電動工具などこの時代に無いことは誰でも判るが、年寄りの記憶にある大工道具ともだいぶ違う。かと思うと「そんなに昔からあったんだ!」と思うものも出てくる。この絵の中に全ての工具が出てくる訳ではないが、おおよその感覚が掴めれば、寝殿造にかぎらず、中世以前の建物がどういうものであったか把握しやすくなるだろう。

木材と檜皮

上記の絵の左側である。丸太ではなくある程度は製材された木材が積み重ねられている。

山奥の神社や寺院なら周囲の広大な「鎮守の森」の木材を使うということもあるかもしれないが、通常は遠方から運ばれる。ちなみに奈良時代から大木の枯渇は始まっており、奈良の都の宮殿やら大寺院建造のための木材は伊賀や近江、丹波、更には播磨からも運んでいる。奈良のヒノキの大木は既に使い切ってしまっている。

平安京遷都ははその後である。その遷都から170年後の960年に初めて内裏が火災で焼失し「大規模造営時代」の幕開けとなる。寝殿造の最盛期はその「大規模造営時代」である。その大規模造営時代は「火災の時代」でもある。960年以降1082年までの間に内裏は14回も焼失・再建を繰り返している。奈良時代から始まっている畿内でもヒノキの大木の枯渇は更に進み、更に遠国から調達されるようになり、ヒノキの大木は瀬戸内海を渡り、淀川を遡上して京に運ばれる。

伐採した丸太のままでは簡単には運べないので、伐採した現場の近くで丸太を割り、板、角材、八角材ぐらいにする。そうすれば丸太のままより重量はだいぶ軽くなる。また、運ぶまで、運ぶ間にも多少は乾燥、ないしは水分の均一化もはかれる。そもそも「木六竹八」と云って伐る時期がある。従って製材屋か材木屋はその時期に伐られた木材を材木に加工しながらストックしているのかもしれない。そうでなければ注文が来ても「来年6月(旧暦)までお持ちください」になってしまう。

ここに積まれているのは杣工、山の製材屋さんから運ばれてきた木材だろう。積んである木材の端に穴が描かれている。こちらの部分の方が判りやすいか。これは川や海を運ぶときに縄で連結して筏にするためである。この部分は建設現場まで来たら切り落とされる。

絵の下の方に束ねて積み上げられているのは檜皮だろう。描かれている時代は村上天皇の頃。「大規模造営時代」の幕開けの頃だ。場所は奈良国平群郡夜摩郷、つまり今週末に行く法隆寺のあたりらしい。

『大日本地名辞書』に夜摩(やま)郷は「和名抄、平群郡夜摩郷。今法隆寺村富郷(とみがわ)村是なり。玉林抄に引ける法琳寺資材帳夜摩郷法琳寺とありて、法琳寺後世法輪寺と改め富郷村に在り、此郷は一に鵤(いかるが)と云ふ」。とあるとか。

誰の屋敷かというと右馬允藤原光広。たいした官職ではない。村上天皇の頃だから平安末とか鎌倉時代の右馬允よりはエリート武官だが貴族ではない。六位ぐらいで屋敷が檜皮葺? とは思うがそういう例はあるので素直に受け取っておこう。だいたい鎌倉時代末に書かれた絵巻だ。鎌倉時代末ということを頭においてこの檜皮を拡大して見ると、直径1尺以下に束ねられた長さ2尺〜3尺ぐらいのものに見える。荒皮のままではなさそうだ。

水ばかり(水準器)

宮大工・西岡常一の『法隆寺-日本人はどのように建造物をつくってきたか』の中の工具の説明を読んで一番びっくりしたのがこの水準器である。確かに水面ほど確かな水平基準はない。細長い容器に水を入れ、それが容器の縁と平行になるように容器を傾けていく。デコボコな地面でも台木をずらせば良いだけだ。

そして水平が取れたらそれに合わせて建物外周プラスアルファの位置に立てた棒同士に糸をピンと張り、その糸が水準器の淵と平行になるように両端の高さを決めれば良い。糸は柱の予定位置に合わせて升目に張るとそれが建物の基準となる。その糸の交差位置に、糸の高さに合わせて礎石を埋め込む。なんという智恵だ。

この絵巻は鎌倉時代末だが、この方法は奈良時代の法隆寺の頃から行われている。確かにそういう水平、垂直の基準が取れていなければ五重塔など建てられる訳はない。ちなみに垂直は糸に重りを付けて垂れ下がる。これは少し前の大工さんもやっていた気がする。

丈尺と大工(だいこう)

もうひとつ。立烏帽子を被り、緑色の袴の現場監督らしき男が背丈より長い棒を持っている。あれは丈尺だろう。長さ一丈、つまり約3mの物差しである。寝殿造の時代の柱間寸法は長いものも短いものもあるが、その一丈を基準とする。土地を測るのにも使うが、この場合はここではその一丈の物差しで柱の位置決めをする糸の位置を指示していたのであろう。大工(だいこう)の仕事である。

大工(だいこう)は今の大工さんとはだいぶ違う。ただし二種類ある。ひとつは国の建設省に相当する木工寮の技官のトップで五位の位を持ち、身分としては貴族である。だから大工さんというより、設計と施工管理の技術者、建築家である。もうひとつは、建設現場での技術責任者である。職人の親玉である棟梁とはだいぶイメージが違う。詳しくは上島享「大規模造営の時代」第三節を。

曲尺(かねじゃく)と墨壺

私はかね尺は「金尺」と書くのかと思っていたが「かねじゃく」で漢字変換すると「曲尺」や「矩尺」は出てきても「金尺」は出てこなかった。

何でだ、おかしいじゃないか! とは思うがそれが日本語だ。そういえば花の「さるすべり」も漢字は「百日紅」。確かに「さるすべり」は夏場に長いこと咲いている。英語が得意な訳ではないが日本語は苦手だ。歴史で時代を遡ると更にやっかい。

そのかね尺の起源は法隆寺などよりずっと古い。中国の神代の時代からかね尺とぶんまわし(コンパス)があったらしい。下の絵は岡野玲子の『陰陽師』にも登場した直角定規を持つ伏義と、コンパスを持つ女蝸。この夫婦は人類の祖で、天地が壊れたとき女蝸が修理したとか。神様は大工だったらしい。

そして墨壺である。長い木材に直線をマーキングするのに使う。現在も大工さんは使うと思うが、これも法隆寺の時代から使われていた。

鑿(のみ)による木割製材

ただし木材を縦に切るノコギリ、前挽き大ノコはこの絵が書かれた鎌倉時代には無い。ノコギリで切って板を作るようになるのは桃山時代末期以降、一般化するのは江戸時代以降である。柱や板をどうたって作ったのかというと、割ったのである。杉・檜・椹(さわら)などの、木の目がよく通って耐水性に優れた木を割って作った。この絵ではノミを使って木を割っている。おそらく墨壺で線を付けて、それに沿って割れ目を入れているのだろう。

柱ならともかく、板なんかほんとにそれで出来るのかと思うが、それでしか板は出来ず、実際に板は多数使われている。原木の段階から木を読み、更に伐採したあとも木を読んで、適材適所に用途を振り分けていたのだろう。

釿(ちょうな)

今で云うなら製材屋さんにあたる杣工から仕入れた荒削り(いや荒割か)な木材に荒仕上をするのがちょうなである。ちょうなは「手斧」とも書くが、現在「手斧」でイメージするのは斧だろが、今の斧は昔はヨキとかマサカリと呼んだ。

槍鉋(ヤリガンナ)

仕上げは槍カンナである。カンナというと長方形の木に刃が差し込んであるカンナが今の人のイメージだが、それが日本に伝わったのは室町時代中期。普及したのは江戸時代である。そうはいっても普及していたのは都市においてで、江戸時代でも民家などには建具以外ではあまり使われていない例もある。建具は台カンナ等によって大きく様変わりしたものの代表である。既に障子で述べているが、遣戸障子、つまり現在の襖も寝殿造の時代には実に武骨で大変重い建具であった。それでも当時は重宝したのだが。

ちなみに槍鉋の製法や技法は、近世〜近代にかけての台鉋の普及によって失われていたが、法隆寺宮大工・西岡常一が当時の柱の削り跡など様々な資料を調査し復元することに成功した。

鋸(ノコ)

絵の上の方で肘木(ひじき:柱と桁をつなぐもの)を木の葉形ノコで切るところが描かれている。既に述べたが、中世以前のノコは材木を横に切ることしか出来ない。かつ、大工道具の中では最上級の貴重品だったはずである。

確かにこの絵は鎌倉時代後期だと思わせるのはノコで切る男の脇にある丸柱である。上下に四角い穴が掘られている。ノミで加工したのだろう。あれは貫(ヌキ)の穴である。この絵巻が描く平安時代までは、柱と柱をつなぐ横材は上に載せる梁と桁以外では上下に釘で打ち付ける長押だった。その後、鎌倉中期の禅宗到来とともにこの貫の工法が伝えられ、建物は強固になった。そのあと急激に広まったのだろう。現在ではどこにでも見られる工法である。下は東慶寺の門であるが、横材を差し込んで楔(くさび)を打ち込むことでガッチリと固定する。この貫も含めて鎌倉時代には大きな建築工法の革命が起きている。

『松崎天神縁起』の建築現場

もうひとつの建築現場を紹介する。絵巻の書かれた時代は先の『春日権現験記絵』と同じ鎌倉時代後期である。

拡大1

部分的に拡大してみよう。木材の先端に開けた穴は川下しのときに筏にするのに利用と紹介したが、ここでは積み卸しの役にも立てている。

あの淺緑の水干を着ている男を小松茂美は「木工頭」と解説する。木工頭は朝廷の建設省である木工寮のトップである。しかしあの水干の色は偉い人の中では下っ端に見える。おそらく木材の納品を確認している事務官だろう。実はこの絵の左に数人の貴族らしき男が描かれており、木工頭はその中の一人のような気がする。

拡大2

木材の穴の開いた部分は建設現場まで来たら切り落とされると書いたが、ここではそのまま使われているのか? しかしそれは足場であって建材としてではない。あの足場に使われている板も最後には床などになるのだろう。

立烏帽子を被った柿渋色の水干を着ている男はいかにも現場監督風である。大工(だいこう)だろう。小屋組(屋根の骨格)は明らかに住宅建築とは違う。屋根の上でノミのようなものを持っている男がいる。あれは普通のノミではなくて「ツバノミ」だろう。今で云えば錐(キリ)だが、釘も今の釘とは違うので揉んで丸い穴を開ける訳ではない。細いノミを叩き込んで穴を開ける。ちなみに当時の和釘はあの「つばのみ」よりも長くて太い。

下の方では木材の仕上げをしている。チョウナに槍カンナ、そしてノミで木材を割っている姿もある。この絵では一人で作業していて、木材の先端には途中まで刺さったノミが。その割れ目に沿って徐々に後ずさりしながら割れ目を伸ばしているのだろう。何本かノミを挿したあとで、徐々にそれを深く叩いて材木を綺麗に割ろうというのだろう。そのほか矩尺や、墨壺で線を引いている姿も描かれている。

作業小屋

この絵で興味深いのはふたつの拡大図ともに出てくる作業小屋の屋根である。堀立だろう柱の上に梁と桁を渡し、梁の上に小柄を乗せてその上に棟木。棟木から桁にかけて垂木を出しているが、拡大1図の小屋では6〜7本、拡大2図の小屋では三本である。絵では省略されているが、その垂木に木舞を結わえているのだろう。そう思う理由は屋根板が下まで1枚なら木舞は無くとも良いが、短い2枚を途中で重ねているからである。重ねた部分の下に木舞が無ければ屋根板は下に落ちてしまう。ちょうどその重なっているあたりに、屋根板の上に押縁が描かれている。下の木舞と結わえて屋根板をサンドイッチしているようである。

町屋より簡素な板屋根という意味でこれ以上のものは絵巻には無いかもしれない。あとで出てくるが、町屋なら屋根に石を載せている。しかしこの絵にはない。それはおそらくは、とりあえず日陰が出来れば良い、とりあえず雨宿りが出切れば良いというものだからだろう。重しは板がヒワって雨漏りになるのを押さえる為である。重しを置かないぐらいだから反らせるということもない。軒上は竹を割ったものだろうか。瓦代わりに重ねて結わいてある。釘は使っていないだろう。この当時、釘は貴重品である。

ハズレかもしれないが、こういう読みも絵巻を読む楽しさである。それが高じて、とうとう『絵巻物による日本常民生活絵引』まで買ってしまった。中古でも2万円以上した。

初稿 2016.5.5