数ヶ月ぶりの鎌倉です。鎌倉考古学研究所の第14回歴史講座があったので。

私は賛助会員なのです。賛助会員なんてカッコイイでしょ、法人会員みたい♪ でもここは正会員さんが真面目に研究をしている人達で、賛助会員はいわばサポーター。ファンクラブみたいなものですね。そのファンクラブのイベントとして時々こういう現地見学会で過去の発掘調査を教えてくれるみたいです。おまけに今回は「二階堂(西側)地域を学ぶ」でメインは覚園寺。

これは行かない訳にはいかないでしょう! 何故って鎌倉の寺院と神社 indexなんて書いてるのに覚園寺のページが無いのです。いや、鎌倉に住んでる頃に何度も自転車でこの門の前までは行ったんですよ。でも時間が合わなくて。(;^_^A アセアセ

今回入ったのはこちらの門から。

入った頃は紅葉も綺麗でした。

でもこれで 鎌倉の秋と紅葉index に2022年記事が追加出来る。

あと30分早く家を出ていれば円覚寺門前のお約束な紅葉も撮れたんだけど。フキフキ "A^^;

ん、あれは何? 今は鎌倉中が例の鎌倉殿の13人で溢れかえっています。

それがキッカケで訪れる人が沢山居るようで、その人達向けなんでしょうね。

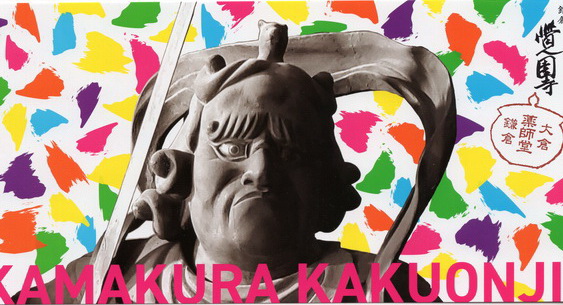

あの仁王様みたいなのは十二神将?

拝観料を払って貰う案内にも薬師如来を守る十二神将の戌(犬)神が。

知らなかったんだけど、頭の上に乗ってるのが犬なんだとか。なんか可愛い(笑)

右上の覚園寺の下に「大倉薬師堂」と書いてあるのは『吾妻鏡』に義時が大倉薬師堂を建てたと書いてあってその概要はこう、私は「戌神霊験譚」と呼んでいます。ここでは省略されていますが、後日義時が大倉薬師堂に参拝したとき、堂守から実朝暗殺の時刻に十二神将のうち戌(犬)神だけが消えていたと聞きます。つまり十二神将の戌神が犬に姿を変えて義時を救った

のだと。

その大倉薬師堂が何処に有ったのか、その後どうなったのかは解らない。消えてしまった。一方の覚園寺も何故突然ここに大寺院出来たのか判らない。でも薬師堂や十二神将像がある。なので大倉薬師堂が覚園寺に発展したのではないかと漠然と思われていました。それでここに「大倉薬師堂」とあるのでしょう。

でも鎌倉殿の13人では「戌神霊験譚」をどう描いたんでしょうかね。

覚園寺さんがわざわざ戌(犬)神をこうして出しているということは結構大きく取り上げられた?

私はテレビは見ないので知らないのですが。

『吾妻鏡』にある「大倉薬師堂」話は非常に怪しげで今の人は信じやしないでしょうが、寺社の縁起の霊験譚としてなら良く有るフレーズです。嘘だと思ったら図書館に行って日本の絵巻シリーズの「信貴山縁起」でも「粉河寺縁起」でも何でも良いから見て下さい。

私は『吾妻鏡』にある「戌神霊験譚」は13世紀末に西大寺系に続く泉涌寺系律宗(注)の関東進出の爲、覚園寺創建に北条貞時をスポンサーに獲得

するために憲静(泉涌寺六世長老)らが作り上げた勧進文言の一部を、その直後の1300年前後に吾妻鏡編纂者が義時の時代の話として切り貼りして埋め込んだものと考えています。以前に論文にしたんだけど別の点では反響が有ったのにこの点では全く反響が無くてガッカリでした。

(注):以前に宗教史の専門家に「律宗などと云う宗派は無い!」と怒られたことが。

「知ってるよ」と云ったら「ここに律宗と書いてるじゃないか!」 と。あちゃ!( ̄。 ̄;)

この時代の中国の仏教は禅院、律院、あと教院だったかな? 修行僧はそれぞれを廻って修行していました。泉涌寺は俊芿(しゅんじょう)の頃からその中国仏教直輸入で、律宗と云うよりむしろ本場中国式仏教と云った方が良いかもしれません。だから四宗兼学なんです。

でも話がややこしくなるのでここでは律宗と。

今回浄光明寺の大三輪龍哉御住職(正会員みたい)は覚園寺では無く浄福寺(廃

寺)の前身が大倉薬師堂ではないかとの仮説を出されましたがどうでしょう。私は二階堂大路の途中の医王山東光寺(廃寺、現鎌倉宮)の方が可能性は高いのではないかと。義時の鬼門の方角と交通の便から。医王って薬師のことじゃ?

ただ大倉薬師堂が大きくなって覚園寺になった訳ではないという点は仰る通りだと

思います。 だって当時の覚園寺って泉涌寺の鎌倉大使館、それどころか泉涌寺外務省が引っ越してきたみたいなものですから。覚園寺から本山泉涌寺の長老が何人も

出ていますが、これは泉涌寺が幕府との太いパイプを維持する爲にナンバーツー、スリークラスの実力者を次々と覚園寺に送り込んでいたということじゃあり

ません?

以降覚園寺の写真が無いのはあそこから先は撮影禁止だからです。

覚園寺の後は東御門経由で・・・

・・・義時法華堂跡へ。ここです。

杭が立っている位置が柱の推定位置です。前は杭なんて無かったけど。

実は痕跡が見つかったのは一部だけで手前は畑にするために掘り返されていてあまり遺構は残っていません。ここは今年8月の鎌倉市遺跡調査研究発表会でも出てきましたね。

現地説明の光景。

ここでも鎌倉殿の13人の幟が。

そして西御門。

西御門についてはここに来る前に永井晋先生から興味深いお話が。

西御門と云うと大倉御所西側一帯の、北の谷戸まで含んだエリアをイメージしますが、そりゃ江戸時代の西御門村の名残で、鎌倉時代には本当に大倉御所の西門の近く、外側を指し、せいぜい鶴岡八幡宮までの一帯で北の谷戸までは含まないと。

「小町」みたいなことが他にも有ったのか!

更に住んでいた者は時代により変わると。そこがちょっと。宝治合戦で三浦氏が滅んで以降、金沢北条氏関係者が此処に屋敷を構えたらしいことには異論は御座いません。

三浦氏が源氏三代の頃から西御門に居たという証拠は持ってないけど、でも、本当に居なかったのかなぁ、と思いながらレジュメを読み返してみたら「それ以前から館を持っていた三浦氏.・・・が進出」と。ならいいや。(,世間の声: 聞き間違えたのはお前だ!)

ただ周囲の地形と分水線から、私は狭い意味での西御門エリアの中心部分から高柳光寿氏推定の大倉御所エリアの西側も含めて低湿地だった可能性が高く、若宮大路の西側同様に良質な屋地は少なかったのではないと思っています。

西御門川沿いに政所が建ってたじゃないかって? あそこから宇津宮稲荷ぐらいまでは滑川が作り出した自然堤防でしょう。鎌倉考古学研の皆さん、あっちこっち沢山掘って中世鎌倉の原地形を明らかにして下さいませ。お願いします! m(_ _)m

最後は鶴岡八幡宮の東の鳥居から入ってすぐの研修道場の前で河野真知郎先生から境内での発掘調査について説明が。源氏三代の頃の境内外を仕切る(のだろう)溝は研修道場の中央か左ぐらい、その外側に警護の宿直用と思われる小屋があり、13世紀以降境内外を仕切る溝は東側に移動しているそうです。その溝は現在の境内にほぼ添って東西と南に有ったようだと。それにしても側溝がしっかりした造りになるのは鎌倉時代後期で、前・中期頃は結構雑という印象ですね。

あくまでも私の印象ですが。ここで解散。

私は学芸員さんに挨拶もぜずに源氏池の休憩所にスッ飛んで行きました。

タバコが吸いたかったんです。なのにガーン!

休憩所の売店が閉まっていて灰皿スタンドも片付けられている。(O.O;)(o,o;)

こうなったらロンディーノに急ぐしかない! と駅の西口へ。

幸い席は空いていて、煙草とコーヒーとアップルパイにありついたのでありました♪(祝)

やっと一息ついて、向かった先は勿論大船のとのやま。 マスターは居なかったけど。

飲んだお酒は三種盛りで、志太泉に緑川に淵龍(えんりゅう)だったかな? あっ、その三種で一合です。志太泉以外は初めて飲んだ。味わいは三種とも同じくクセが無く飲みやすい。

今日は飲み過ぎにもならず、無事に自宅へ帰りついたのでありました♪