はじめに

平安時代の貴族らも屋敷の中心となる主屋を寝殿と呼んではいたが、「寝殿造」という呼び方はその時代には無かった。その名称は「書院造」と共に江戸時代末期、天保13年(1842)儒学者沢田名垂の『家屋雑考』によるものである。従ってどれが本来の寝殿造などといっても、それを建て、住んでいた者にとっては預かり知らぬ話で、建築技術の進歩、建具の進歩、用途の変化によって諸行無常である。「寝殿造」は平安時代に始まり、鎌倉時代を経て、室町時代の応仁の乱で京都が灰燼と化すまで続く上層住宅の建築様式である。

寝殿造の建物は現存しない。郊外の鳥羽殿を唯一の例外として遺跡の発掘もない。平安京左京区は繁華街であって今更発掘は不可能、出来たとしても平安時代や中世の地層はもう壊されているだろう。従って寝殿造の研究は11世紀以降の文献史料と12〜15世紀の絵巻物が中心となる。『源氏物語』などの文学作品にも屋敷が出てくるが、それを元にした復元図などは『家屋雑考』をベースとした復元者の空想部分が多すぎてかえって邪魔である。ただ寝殿造そのものではないが、その建築技法や室礼(しつらえ)の一部は、奈良や京都の寺社の一部に残っている。それらの画像を利用しながら、次ページ以降で寝殿造を見ていくことにする。

冒頭の画像は法隆寺の聖霊院である。寝殿造の時代の技法が残り、特に前面は寝殿造の対屋(たいのや)を彷彿とさせる。ところで、この聖霊院(しょうりょういん)は寺院なのに何で寝殿造の匂いプンプンなのか。

平安時代末、治承4年(1181)12月28日の平重衡の南都焼討があった。そのとき東大寺が焼け、その再建は、中国(南宋)とも交流のある重源が大勧進となり、中国の技術者・陳和卿らの協力を得て、いわいる大仏様という中国風の建築技術で再建されたことは有名である。だがのときの攻撃目標は興福寺門徒であり、興福寺も焼け落ちている。ただし、興福寺は藤原氏の氏寺だったこともあり、東大寺とは異なり、朝廷や藤原氏の手で順調に再建される。東大寺再建には最新中国技術を用いたが、興福寺は従来の方法、つまり京で寝殿造を作っていた技術集団、木工寮の大工(だいこう)が興福寺大工を指揮をして再建した。この聖霊院(しょうりょういん)はその興福寺系大工によって建てられたものだという。

なお、このシリーズは品質保証ゼロである。勉強しながら書き加えているので、しばらくたったら全く逆のことが書いてあるかもしれないがご容赦願いたい。

がその前に研究史の整理をちょっとだけ。

寝殿造の研究史

沢田名垂『家屋雑考』での寝殿造

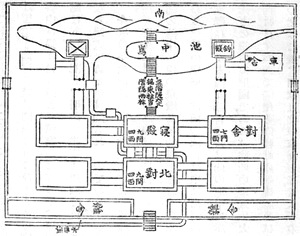

最初に寝殿造と言い表されたものはどんなものだったのかをちょっと振り返ってみよう。下の二つの図は会津藩士で国学者・儒学者である沢田名垂が京の公家故実家から入手し、天保13年(1842)に『家屋雑考』に掲載したもの。

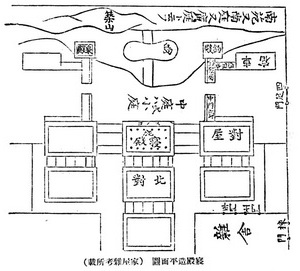

それを元にした沢田名垂の想像図が下である。これらの図がかなり長い間教科書などにも使われたが信じないで欲しい。

『家屋雑考』での寝殿造の説明はこうだ。

さてその寝殿造といふは、一家一構の内、中央に正殿あり。南面。其東西もしくは北に対屋といふものあり。正殿は主人常住のところ、対屋は家内眷属の居るところなり。さてまた正殿の前数十歩に、池を湛え、中島を築き、橋をかく。又東西の対屋より、南へ通ふ廊あり。其廊のはし、池に臨める所に、一屋を構へ、 是を釣殿とし、又泉殿とす。東西廊の中程に、各小門あり。廊の内を切通しにして扉なし。是を両中門といふ。こはいはゆる回廊にて、東の渡廊、西の細殿などいふ是なり。其廊の回れる内をさして中庭といふ。その庭よりつづきて、池島などあり。さてまた、件の廊の内には、家司。 所従の役所々々ありて、今時の神社の回廊、或は寺院の東西寮などの如し。こはそのかみ、摂関大臣の御屋形をはじめ、四位、五位の家々とても、大抵右やうの屋造ならざるはなし。

・・・寝殿の造り方は、大抵七間四面を常法とす。(中略)丸柱、総板敷、屋上は桧皮葺にて、四方葺卸なり。是を四阿造(あずまや、しあ)といふ。

・・・定式の寝殿造なれば、対屋・東西廊・中門・池・島・釣殿などいうもの具足せざれば、旧制にかなわず。

中門廊の中門に扉が無いだって? そんなバカな。「七間四面」の寝殿は無いことも無いが希である。東三条殿ですら「六間四面」だ。母屋三間も結構ある。と思ったら沢田名垂はもっととんでもない勘違いをしているらしい。太田博太郎 (史論集2、pp.151-152)によると、沢田名垂は「七間四面」を「七間四方」と解釈したらしく、こう書く。

古代の寝殿造は七間四面、十二間四面などいひて、梁間向背ともに等しく、暗くて便利ならざることもおおかりしかば、室町の末より、やうやう押し移りて、この書院造というものを用いられしなり。

何をバカなことと思うが、間面表記は昭和10年頃まで理解されていなかったらしい。更に引用文外だが、東西の対を東西棟としているが南北棟だ。「四位、五位の家々とても、大抵右やうの屋造」などとんでもない。藤原頼通の時代、1047年(永承2年)2月21日『造興福寺記』「藤氏諸大夫」の時点で「四位、五位」の貴族は藤原氏だけでも366人居るし、『枕草子』(176段)にはこうある。なお「大夫」とは四位、五位の貴族である。

何の大夫、權の守などいふ人の、板屋せばき家もたりて、また小桧垣など新しくし、車やどりに車ひきたて、前ちかく木おほくして、牛つながせて、草などかはするこそいとにくけれ。庭いと清げにて、紫革して、伊豫簾かけわたして、布障子はりて住居たる。夜は「門強くさせ」など事行ひたる、いみじうおひさきなくこころづきなし。

親の家、舅はさらなり、伯父兄などの住まぬ家、そのさるべき人のなからんは、おのづからむつましう、うち知りたる受領、又國へ行きていたづらなる、さらずば女院、宮腹などの屋あまたあるに、官まち出でて後、いつしかとよき所尋ね出でて住みたるこそよけれ。

褒めてるのかけなしてるのかという文章だが、寝殿造を『家屋雑考』ベースで紹介する田辺泰でも流石に「四位、五位の家々とても、大抵右やうの屋造」には同調せず、『枕草子』のこの段を紹介して、「当時は大夫や権の守の如きですらも、狭い板屋に住居したことが知られるのである」と書いている(p.93)。沢田名垂の『家屋雑考』が意味を持つのはあくまで「寝殿造」という言葉の初出というだけである。

建築史での寝殿造

科学としての建築史は歴史学同様に明治時代から始まるが、初期においてその中心は寺社建築であり、建築史の世界に寝殿造という用語が出てきたのは、1901年に出版された伊東忠太らの『稿本日本帝国美術略史』からである。「第二章藤原氏摂関時代 第五節 建築」にこうある。

寝殿作りは当代において緒紳(おのかみ:ここでは貴族の意)の邸宅として用いられたる建築様式なり。その主なる建築を寝殿と名づけ、大きさ七間四面若しくは五間四面なり(一間は通例凡そ一丈)、之を身舎(もや)とし、その周囲に庇を繞らし、庇の外に更に縁を繞らし、高欄を附す。正面及び左右に階あり。屋蓋は四柱(寄棟のこと、誤り)にして檜皮をもって之を葺く。身舎(もや)は幾多の室に区画せられ、主人公の起臥する所とす。寝殿より北東西(寝殿は南面し南は庭に向かう)に廊を作り、北東西の対の屋に到る。対の屋は家族の起居する所なり。東西対の屋より南方に廊を出し、その到る所に東に泉殿、西に釣殿を建つ。泉殿釣殿は寝殿とともに南庭を包みて池に臨めり。門は西面に四脚門を開き、釣殿と西の対との間なる廊を貫通して、寝殿の前に出づべからしむ。これ寝殿作りの最も普通なる場合を略述せしものなり。(p.113)

旧字を新字体に改めた。この時代「、」と「。」を区別していないが、適宜改めた。「寝殿造り」と「寝殿作り」が混在しているのは原文のままである。

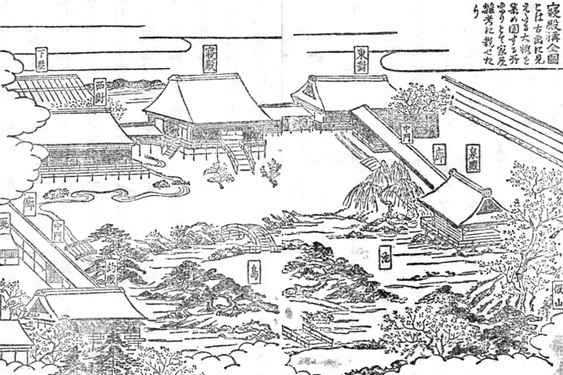

イメージは『家屋雑考』からさほど離れてはいない。そしてこのイメージは今でも良く見る。『源氏物語』の六条院復元図のそれである。『家屋雑考』自体は現在では忘れ去られているが、それを生みの親とする明治時代から昭和初期までのこのイメージはなかなか根強く、その払拭は一苦労である。

建築史の対象が住宅にまで広がるのは昭和7年(1932)の『日本風俗史講座 6巻』に収められた「日本住宅史」、(昭和10年に単行本)ぐらいからであるが、その内容はまだ『家屋雑考』の紹介である。

それをひっくり返したのは関野克に堀口捨己、そして太田静六であるが、しかし太田静六は東西の対屋まで寝殿と同じ東西棟というのは誤りとしたが、左右対称を寝殿造の本来の姿とし、東三条殿や堀河殿をそれからの変質ととらえるところは、今から考えると『家屋雑考』や『稿本日本帝国美術略史』からそう遠くには離れていない。それに対して堀口捨己は昭和18年(1943)の「書院造について」でこう云う。なお下線は私が付加した。

『家屋雑考』の中に寝殿造古図として載せている平面図や、「九条家本槐門」(槐門:かいもんとは大臣家の意)として伝えられる図は、いずれも理想的な絵として観念的に描き出された素描であろうと思われるものである。このような形を寝殿造の定式として定義付けたために、この時代に現実に行なわれた建築のほとんどすべてのものが、当て嵌められなくなってしまったのである。また寝殿造りをこのような形として考えることのために、寝駁造りの中心である寝殿だけのものや、その規模の小さく略された住宅は特殊なものとなり、それに侍所とか遠侍等のついた鎌倉時代の武家の邸宅は寝殿造りの中に入らないことになって、そのために今日の住宅史において武家造りのような一つの様式を別に考え出さざるをえないような結果となったのである。これは家屋雑考の寝殿造りの定義が当を得てないために起ったのであって、今日では何もそれをそのまま踏み襲う必要はない。(『書院造と数寄屋造の研究』、p.32)

家屋雑考の中に掲げた古図や、定式として掲げた条件は、寝殿造り様式の一種、特に高級な対屋造りの理想的な模型に過、ぎないのであって、それは一般に寝殿造りの定義にはならない。(『書院造と数寄屋造の研究』、p.35)

全くその通りだと思う。そしてこれはもう73年も前に言われていることだ。しかしそれに対して太田博太郎は1972年にこうコメントする。

しかし、もし当時の住宅の理想形なり、基本形が、かなり広くの人に認められていたとしたらどうだろう。その基本形をあげて説明するのが、一番分りやすくはないだろうか。「寝殿造は左右対称の配置を持つ」と定義してしまえば、対称形でないものは、寝殿造でなくなる。しかし、「対称形を基本にする」というのだったら少しも差しっかえない。また、千変万化の現象をとらえるには、やはり多少の矛盾はあっても、図式化し、単一化して考えるほうが理解しやすい。(史論集2、『書院造』、1972年、p.96)

しかし太田静六のようにそれを「理想形」としてではなく、寝殿を縦にしたような東西の対屋があった「本来の寝殿造の時代」の現実の形と考え、東三条殿や堀河殿をそれからの変質期ととらえるとなると、太田博太郎の意図とは違うだろう。

勿論太田静六が精力的に貴族の日記から当時の寝殿造を解き明かしてくれたからその後の研究もあるのだが。

そして太田博太郎がそう書いてから既に半世紀が過ぎようとしているのに、寝殿造の実像を知る者は建築史家だけで、一般のイメージは今でも『家屋雑考』や『稿本日本帝国美術略史』とさして変わらない。太田博太郎の千変万化の現象を理解しやすかろうという意図に反して、一般人の寝殿造のイメージは絵空事のままに止まってしまった。一般人どころか一級建築士の受験勉強までそのベースと云うありさまである。

中御門宗忠が『中右記』に、「東西の対、東西の中門、法の如き一町の作りなり」と書いた「法の如き」は当時としても希有な大寝殿造への賛辞である。そう書いた中御門宗忠は、右大臣にまで昇った公卿であるにも関わらず、自信の屋敷に「東西の対」は無い。

藤原道長の時代に「理想型」としたのは内裏である。寝殿造の頂点(『日本建築史序説・初版』 1947、史論集1、p.64)とされる藤原道長の土御門殿や頼通の高陽院(かやのいん)には、もしかすると太田静六が「本来の姿」とする東西の対があったのかもしれないが、あったとしてもむしろその方が例外である。もちろん当時の上級貴族らに、理想とするもっとも立派な屋敷として意識されることはあっただろう。しかし当時の屋敷の平均像ではない。この問題はまた改めて触れることにする。

武家造

「寝殿造」も「書院造」も沢田名垂の『家屋雑考』が初見と書いたが、沢田名垂が知る「寝殿造」は京の公家故実から、「書院造」は伊勢貞丈の室町将軍・武家故実から、つまり全く別の情報源である。川本重雄氏によると沢田名垂は『家屋雑考』の「家作沿革」の中でこう説明しているらしい。

- 平安時代に、公家の住宅として奢侈(しゃし)な寝殿造が成立する。

- 鎌倉時代に、質素な武家の住まいが登場する。

- 室町時代に、将軍が京に移ると、武家の住まいも公家風の華美なものになる。

- 応仁の乱で寝殿造は途絶え、以後住まいは書院造となる。

沢田名垂は「当時(平安時代)武士の家居といふは、又別に一つの造方ありしに似たり」と、「質素な武家の住まい」は鎌倉時代だけでなくその前からあったとしている。そして武家の住まいが発展して書院造になったと。

沢田名垂は江戸時代の藩士の中の国学者だからしょうがないが、戦前の建築史でもそのような説明がなされていた。建築科で建築史を学んだ現役の人ならそんな ことは思わないだろうが、歴史学の片隅でちょこっと寝殿造や書院造を学んだ人の中にはいまでもそう思っている人が大勢居るのではないだろうか。歴史学者の 中にだって。少なくとも中世考古学の世界にはそう思っているらしい人がひとり居た。

沢田名垂が「武士の家居といふは、又別に一つの造方」と云ったものを「武家造り」という名を与えたのは、既に紹介した伊東忠太の『稿本日本帝国美術略史』(1901)である。

1932年に田辺泰は『家屋雑考』ベースで「武家造」という言葉を「主殿造」とほぼ同義に使う。しかしその言い方は微妙である。曰く

最初の大蔵幕府の屋形にも寝殿、厩、小御所、釣殿等の寝殿造系統のものと侍所、問注所等の所謂武家造系統のものとの存在を知るのである。(p.116)

侍所は侍廊と同じである。構造も大きさもさして変わるようには見えない。問注所は武家造系統か?

これによって見れば、前の鎌倉時代の幕府は、寝殿造の系統に属するもので、家の子郎党を置くに最も必要なる内外侍所其他武家特有のものを加えたことを認め得るに止まるが、室町時代の管領屋敷の屋形に至っては、前者と明らかに変化し、所謂武家造として完成されたものであることも亦認めらるるのでのである。(p.121)

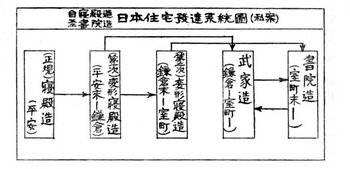

田辺泰の云う「武家造」が指すものは、伊勢貞春(伊勢貞丈の孫)の「室町殿屋形私考」であり(p.121)、「平内(へいのうち)家伝書殿屋集」つまり『匠明』(しょうめい)なのだ。図に書くとこうなる。

田辺泰『日本住宅史』 p.151より

要するに建築史家として諸史料から見えることと、当時の歴史観との折り合いが付かず、歴史観に引っ張られてしまったとしか思えない。なお、書院造には僧家建築の影響を云われることがあり、田辺泰も、注意深く読めば、その僧家建築も寝殿造から発していることを知っている。

それに対して堀口捨己は昭和18年(1943)の学位論文『書院造と数寄屋造の研究』の序文にこう書く。

武家造りは武士の住居というほどの意味でのみ用いられる言葉であって、その初期のものは様式的に寝殿造りに属するものであり、その後期のものは当然に書院造りに入れるべきものであった。このことは寝股造りや書院造りの定義の不確かさがわざわいした結果に過ぎないのである。(『書院造と数寄屋造の研究』、pp.5-6)

歴史認識に頓着せず、建築史家として諸史料に向き合えばそうなるだろう。同じ年に太田静六は『日本の古建築』(1943)の中で、武家造の存在を否定し、寝殿造から書院造への直結を主張し、こう書いた。

一般には書院造は、武家造が主となり、これに寝殿造の様式を取入れて出来上ったものとされてゐるが、これはやはり寝殿造が主流で、これに僧家の手法等が取入れられたものと考へる方がよい。併し書院造が大成されるのは桃山時代においてである。(『日本の古建築』、p.163)

ほぼ同時期に太田博太郎も全否定している。

鎌倉時代になって、武家の世となったけれども、彼らはもともと、公家の下にあって勢力を養って来たので、とくに造形的な面にあっては、別種の文化を用意していたわけではない。(『日本建築史序説・初版』 1947、史論集1、p.76)

従来、武家の住宅は公家の寝殿造を離れて、彼らが地方において用いていた良家の平面を主としたものと説かれていたが、地方武士の住宅は、『法然上人絵伝』に見られるように、その平面の構成は寝殿造と同様であるから、寝殿造と違った系統のものとすることは当らない。現在までの研究では、鎌倉における武士の邸宅の平面が、いかなるものであったかが明らかにされていないが、文献には寝殿・対屋などの語が散見していて、前代とはなはだしい相違がなく、その簡略化されたものと考えられる。したがって、寝殿造に対し武家造といった住宅様式を考えることは正しくない。(『日本建築史序説・増補版』 pp.139-140)

太田博太郎が言い放ったように武家造など無い。それは節約を云われ続けた江戸時代後期の会津藩士の空想の産物である。伊勢貞丈の室町将軍武家故実から鎌倉時代の屋敷が解るはずはない。伊勢貞丈は『吾妻鏡』の研究もしているが、『吾妻鏡』に出てくる屋敷の形状に関する記述は将軍御所と初期の執権邸のみで用語は寝殿造用語である。沢田名垂は江戸時代末期の会津藩士なので公家社会と武家社会は別物という観念が強かったのだろう。それに読ませる相手は松平容保である。

寝殿造と書院造はつながっている。変化の過程に主殿造を挟んでも良い。急にそう云われても納得できない方も多かろう。書院造が寝殿造の延長線上にあることを立証できるものがある。中門廊と帳代構である。太田静六の引用の中に出てきた「僧家の手法」とはせいぜいが付け書院、あるいは「書院」という言葉だけである。

太田博太郎もこういう。

このようにみてくると、武家住宅独自のものがあったという註拠は一つもないのに、公家住宅と同じだったという証拠はいくつかある。そうなれば、もう「武家造」というような幽霊ははやく消えてなくなった方がいい。そして、その亡霊にとりつかれてしまっている人は、一刻も早くそれを忘れてしまってもらいたいものである。(史論集2、『書院造』、p.109)

寝殿造が書院造まで変わってゆく要因は、技術面と社会面の両面がある。前者は建築技術に建具の進歩。後者は臣従の表現の変化である。臣従の表現の変化は確かに「武士の世」の現れだが、それは武士が武士だがらではなく、平安時代の天皇と臣下、鎌倉時代の将軍と御家人という誰が見てもはっきりとした上下関係から、元は同じ御家人、あるいは戦国大名同士という中での臣従の表現に変わったためである。その新しい臣従の表現を対面の場の造りで演出する必要があった。特に秀吉は聚楽第大広間の豪華絢爛ささで諸大名を圧倒し、格の違いを思い知らせた(藤田・古賀編『日本建築史』p.154)。それが今日云われる書院造であり、二条城に引き継がれる。それが定式化し簡略化もされて一般化する。書院という言葉や、違い棚や床の間などの座敷飾りだけ見ていたのでは書院造は理解できない。

なお「主殿造」という言葉は、前田松韻((まつおと)が寝殿造から書院造への過渡期として1927年(昭和2年)頃に最初に使ったが(太田静六、p.751)、その初期には多分に武家造の匂いを纏っていた。

寝殿造と書院造の簡単な違い

では寝殿造と書院造はどう違うのか。床間発生論や様式論は他に任せて、もっとも基本的なことを太田博太郎は1942年の『図説日本住宅史』(pp.28-29)でこうまとめる。

平安朝の前半に完成された寝殿造は、時代の移るのに従ってだんだん変化しました。東西の対を完備するものはほとんどなくなり、配置も変化に富んだものになって来ました。しかし鎌倉時代に入っても公家住宅は

一、平面が比較的簡単で、間仕切が少ない。

二、建物と建物とは多く廊で繋がれる。

三、柱は円柱が多い。

四、建具は蔀戸が多く、遣戸が少ない。

五、畳みを敷きつめない。

といふやうな特徴をもって居り、配置においても寝殿と中門廊といふその基本的な形を保持してゐます。

巷では『源氏物語』六条院復元図のようなものが寝殿造だと思われているのに、寝殿と中門廊が基本的な形だとする。そして書院造の段階では

生活様式の変化とともに、住宅の様式も変わってきました。その特徴を挙げると、

一、間取が複雑になり、建物の外形にも変化が多くなる。

二、引戸が多くなり、住は角柱と友る。

三、畳みが敷きつめられる。

四、外部は蔀戸が減って明障子と舞良戸になり、雨戸が設けられる。

これに床・棚・書院といふやうなものが、主要な部屋に座敷飾として設けられて、ここに新しい住宅様式、書院遣が成立します。

先の堀口捨己は書院造りの定義をこう結論付けている。

様式としての書院造りで、特に注意すべきことは、身舎(もや:母屋の別表記)と庇の区別がなくなったこと、畳敷き詰めの室、遣戸、雨戸、床、棚、書院の完成があげられるであろう。(『書院造と数寄屋造の研究』、p.37)

住宅建築としての違いは上記の点がもっとも基本的な点である。が、先に寝殿造が書院造まで変わってゆく要因は、技術面と社会面の両面があると書いたが、その技術面を補足しておく。

寝殿造が書院造に進むその裏には建築技術の進歩、建具の進歩、そしてそれを支える工具の伝来と進歩がある。鎌倉時代以前には我々が知るカンナはない。材木を縦に切るノコギリもない。材木は割って角材や板にした。だから檜が使われるのであり、伝法堂などの床板は厚さが三寸、約10cmもあった。そういう架構技術の制約の中で寝殿造は建てられている。だから建物は母屋と、その庇による拡張。そして単廊に複廊が基本である。舟が浮かべられるような南池は寝殿造を特徴づけるものではない。池の無い公卿の屋敷もある。

その状態から鎌倉時代前期に貫(ぬき)という技法が中国より伝わる。これで構造を強固に出来た。そして鎌倉時代を境に屋根を支える骨組み(小屋組)が大きく変化した。それで即座に書院造ということではないが、平面、間取りの自由度を大きく高める。そして室町時代の14〜15世紀に大鋸(おが)と台カンナが中国より伝わる。これによって、建築と建具が大きく進歩した。

平面での大きな変化は用途の変化からである。先に「臣従の表現の変化」を挙げたが、接見、接客、接待が上級邸第の重要な用途になってくる。寝殿造にはそのような建物も専用スペースも設けられていない。太田博太郎は、幕府の大棟梁・平内(へいのうち)家の初代、平内政信が慶長13年(1608)に書いた秘伝書『匠明』にある書院造を説明しながらこう書く。

このような建物の配置で、まず目につくのは、接客用の空間が全体の約三分の一を占め、東南のいい地域を占領していることである。寝殿造では、こういった接客専用の空間というのは存在しない。行事のときは寝殿の母屋や南庇が使われ、客をそこに迎えるが、そこは主人の日常の居間であった。また二棟廊に設けられた出居(でい)は接客用の応接間でもあったが、また主人の居間としても用いられた。

ところが、書院造では、『匠明』の図でみるような専用の接客空間が屋敷の中の大きな部分を占めている。このような接客空間の独立は、書院造のもっとも大きな特徴であり、その風は今日の和風住宅の性格を大きく規定している。(史論集2、『書院造』、p.114)

ただし、寝殿造から書院造に変化してゆくにはかなりの時間を必要とした。平安時代末期の院御所に表向きの寝殿の奥に小寝殿が出来る。更に鎌倉時代の院御所に弘御所が現れ、それが書院の萌芽と云われることもあるが、まだだいぶ隔たりがある。書院の直接の萌芽は室町時代とされ、同時代の将軍御所は同じ敷地に表向きの寝殿造と、後に書院造に発展する小御所や会所が共存する。そして常御所が寝殿から分離する。その段階での寝殿造はもはや住まいではなく、格式を表現する古代的儀式の場、あるいは今日よりもずっと重視された仏事の場であった。足利将軍は公卿である。そして応仁の乱で京が灰燼と化すのを契機として寝殿造は事実上姿を消す。

なおここではイントロとして寝殿造研究史の初期の段階のみ解説したが、その後については各論3 の「寝殿造の論点」以降を参照されたい。

本稿ではたまに主殿造という言葉も使うが、あくまで寝殿造から書院造への変化の過程で、未だ書院造といえるほどの形を成していない時期、あるいは正規の寝殿ではない屋敷の中心となる建物ぐらいの意味である。

寝殿

文献上「寝殿」が出てくる古い例は『日本後紀』の宝亀元年(770)8月28日癸巳(みずのとみ)、道鏡で有名な称徳天皇の「天皇崩干西宮寝殿」と、大同元年(806)3月辛巳(かのとみ)の「是日有血灑(そそぐ)東宮寝殿」とあるが、どの殿舎を指しているのかは不明である。

家地関係史料に「寝殿」という名称が出てくるのは、貞元3年(978)の山城国山田郷長解(平安遺文313)にある「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇」が早い例である。延喜21年(912)の「七条令解」(平安遺文207)には同規模の屋地は「三間桧皮葺板敷屋壱宇 在庇四面並又庇西北」というように記されている。前者は寝殿に対屋などはない。附属するのは土屋、つまり床の無い土間の長屋一棟である。なお、寝殿は室町時代までの記録には「宸殿」と書かれることもある。

寝殿造の名付け親である沢田名垂は『家屋雑考』中で、寝殿造にいうところの寝殿の意味や由来についてふれ「寝臥の所をいふにあらず」と結んでいる。それは寝室の意ではなく「西土に徴ひて、一家の正殿をいふなり」という。「寝」は「ねる」ではないらしい。「寝」という字を「家」という意味に用いる古い例は中国の周の時代に「路寝」「小寝」があり、また唐では「大寝」「小寝」と云う(田辺泰『日本住宅史』pp.70-74)。太田静六も『寝殿造の研究』の中で信西書写(抄録?)の中国の書『買公彦疏』に「六寝者、路寝一、小寝五、路寝制以聴政、路大也、人君所皆目路」とあることを紹介しこう云う。

六寝は一棟の路寝と五棟の小寝とからなり、路寝は正殿で天子が政治を行う場所、小寝は燕息する場所だという。また路は大に通じるとあるので、路寝とは大寝、即ち大殿ないし正殿の意である。事実、路寝のことを時に大寝とも呼ぶ( 『寝殿造の研究』、p.14)

六寝制では大極殿が中心ということになるが、本稿では大極殿ばかりか内裏も外し、それ以外の上級住宅建築様式として寝殿造を考えることにする。内裏は寝殿造とは無関係というつもりは無いが、当時から寝殿という呼ばれ方はしていない。むしろ比較対象としてあつかった方が色々なものが見えてくる。

間面表記と桁行・梁行

詳しくは次頁で説明するが、寝殿の平面は母屋(もや、身舎とも)と庇から成り、母屋の梁行は二間と決まっている。この例外は内裏の紫宸殿だけである。そこで、建物の大きさを母屋の桁行と、それに庇がいくつ付くかで表すようになる。母屋南面が三間(ま)なら一般に「三間四面」で普通の寝殿。「寝殿造と庇の基本形」

の図のように五間(ま)なら「五間四面」で上級貴族の立派な屋敷ということになる。「五間四面」の「四面」とは「四方に庇」の意味。「五間四方」の意味ではない。

なお、寝殿は必ず四方を庇で囲まれていたとも入母屋屋根であったとも限らず、家地関係史料には建久6年(1195)散位中原為経譲状(鎌倉遺文803)に「五間一面寝殿一宇 / 雑舎三宇 / 侍屋一宇」なども出てくる。切妻屋根の北か南に庇屋根というものだろう。

外から見れば「五間四面」の正面は柱8本、側面は柱5本である。この「五間四面」のような呼び方を「間面表記」という。これが崩れだすのは鎌倉時代で、それは同時に寝殿造から

主殿造への変質過程ともリンクし、主殿造になるとこの間面表記法は消える。

桁行・梁行で表すと

「寝殿造と庇の基本形」の平面図は「五間四面」だが、庇も含めた建物全体の柱間(はしらま) を数えて桁行七間(ま)・梁間四間(ま)という表し方もする。孫庇などを拡張しているこの図は桁行八間・梁間五間。孫庇や弘庇が無い場合と比べると床面積は1.4倍もある。しかし間面表記だと同じ「五間四面」である。

「建物の中心は母屋」という感覚の表れで、孫庇などの拡張は「五間四面」とかいう表現が確立した後

に生まれたということだろう。間面表記法は建物の平面が屋根の入母屋造そのままであり、また母屋の梁行が二間(ま)と決まっているからこそ使えた表記法である。

次ページ以降でその詳細を順に説明してゆく。

参考文献の表記の件

参考文献は多くの場合書名のみ記すが、出版社、出版年、著者等はこのシリーズと建築史・古建築シリーズ共通の参考文献ページを参照して頂きたい。私の建築史知識はその範囲内である。

初稿 2015.10.15