室礼(しつらえ)の変化

塗籠

「寝殿とその構造」において、「家屋文鏡」に関して、壁で囲われた寝室(塗籠)と、昼間の居所であるテラスが母屋で、そこが王のスペース、内裏で云うなら「夜の御殿」(よるのおとど)と「昼の御座」(ひのおまし)、その形は延喜式に定められた大嘗祭(だいじょうさい)の大嘗宮にも見られると述べた。その壁で囲われた、寝殿造の中では唯一部屋らしい部屋は、防犯上ももっとも安全な場である。

『源氏物語』にもタ霧が無理やり入ってきたため、落葉の宮が塗籍に避けた場面があるが、内側から鍵がかけられる。鍵と云っても環貫だろうが。

宮はいと心憂く、「なきけなくあはつけき、人の心なりけり」と、ねたく、つらければ、「若々しきやうには、いひ騒ぐとも」とおぼして、塗籠に御座(おまし)ひとつ敷かせ給いて、内より鎖して大殿籠もりけり、これもいつまでにかは。かばかりに乱れ立ちにたる人の心どもは、いと悲しうくちをしう思す。(「夕霧」4-p.151)

内裏の清涼殿でも天皇は「夜の御殿」(よるのおとど)、つまり塗籠に寝ていたが、『長秋記』長承2年(1133)9月18日条によるとこうあり、堀河天皇までは塗籠に寝ていたが鳥羽天皇、崇徳天皇は塗籠に寝なかったということになる。

御剣必らず夜殿御所にあり。主上必らず此所に寝す。而してこの二代、夜殿を捨ておき、他所に御寝。(『長秋記』長承2年9月18日条)

ただしその頃から誰も塗籠を寝室として使わなかったという訳ではなく、近世になって清涼殿が天皇の日常の御殿でなくなってからでも、立后のときはここが寝室として使われる。庶民住宅でも13世紀の『古今著聞集』には

あるじは遊女にてぞ侍りける。おのおのうちやすみて寝ぬれば、あるじもぬりごめに入りて寝にけり。(549話、p.431)

などと出てくるし、中世も南北朝の頃、観応2年(1351).の『慕帰絵詞』(ぼきえし)にも塗籠、または納戸構が出てくる。塗籠から出て母屋に設置した帳(ちょう)に寝るようになっても、その帳が徐々に変化して最後にはやはり固定壁に近くなるというのがこの後の流れである。

塗籠から帳台へ

帳(ちょう)

天皇・皇后とか上級貴族の寝室を帳(ちょう)、御帳、帷帳、鎌倉時代中期以降は帳台(ちょうだい)、御帳台と呼ばれるが、本来帳台とは帳の台、つまり浜床という高さ約二尺という台、つまりベッドのことである。鎌倉時代の中期以降、全て帳台というようになる(史論集2、『書院造』、p.148)。古くは四畳半ぐらいのスペースを木枠で囲い、周囲に帷(とばり)を垂らす。西洋のお姫様の天蓋付きベッドのようなものを源氏物語などの挿絵や、京都御所の清涼殿の母屋中央に設置されているのを見た人は多いのではないだろうか。ただ、浜床は天皇、上皇、皇后しか使わない。

右の『春日権現験記絵』(鎌倉時代末)に描かれた関白頼通の帳は浜床付きにも見える。しかし実際の室礼マニュアル『類聚雑要抄』巻第四(左)には浜床はない。右の絵は左が正面でこちら側に見えるのは側面である。その側面には窓が開いているように見えるが、窓ではなく帳台側面中央の帷三幅を巻き上げ、内側に几帳を置いている。同じ柄の帷(布)を持ちいているので結果的に窓のように見えている。

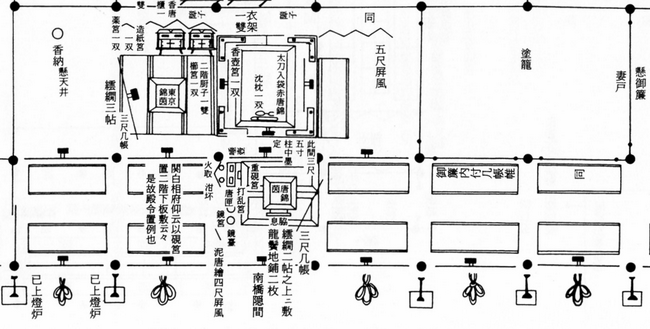

『群書類従第26』収録の「類聚雑要抄」に永久3年(1115)7月21日に当時左大臣だった藤原忠実が東三条殿を相続し、そこに移ったときの寝殿の指図がある。室礼の指図(配置図)なので縮尺はいい加減だが。本来寝室のはずの塗籠には何も室礼はなく、帳(ちょう)は母屋中央に設置されている。その脇には昼御座(ひのおまし)、南の庇にも御座がしつらえられている。

『類聚雑要抄』巻第二 移徙・寝殿 永久3年(1115)7月21日

障子帳(帳代)

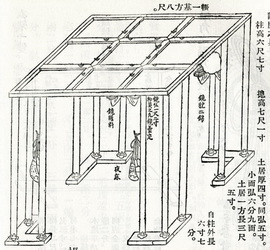

障子帳にもバリエーションはあるのだがここでは簡略化する。帳は初期には周囲に帷(とばり)を垂らしていたが、後には障子で覆うだけになる。両側面は鳥居障子であるが、背面は押障子、つまり開 かない。正面は1面全部が開く訳ではなく、左右に縦に細長い脇障子を立て、それで狭めた出入り口には帷(とばり、いわばカーテン)をかける。これを「帳」 の代わりという意味で「帳代」と呼ぶが、紛らわしいのでここでは「障子帳」と呼ぶ。一例を示す。

永久5年(1118)7月2日

関白右大臣殿移御鴨居殿、障子帳、東西遣戸障子、有各引物、南面立脇障子、有引物、後押障子四面ニ面額ヲ引廻〔斗帳定〕東西南面有渡、鴨柄、懸角丼鏡等如常披用之、御座前也 (群書類従26 『類聚雑要抄』巻第二 p.547)

この障子帳を構成しているパネルは遣戸障子、脇障子、押障子と全て障子である。特に細長い脇障子は絵巻では寝室を表す記号になっている。

『建築大辞典』には「障子帳」という項はなく、「帳代」として書かれている。ここでは『絵巻物の建築を読む』収録の小泉和子 論文「絵巻物に見る中世住宅の寝場所」に従った。なお「帳代」のなごりで、寝室のことを「ちょうだい」、訛って「ちょうだ」「ちょんだ」「ちいだ」と呼ぶ 地方もある。民俗学の世界では地方の方言には古語が沢山残っていることが知られている。

塗籠の消失、更に実生活と建前の分離

塗籠の消失

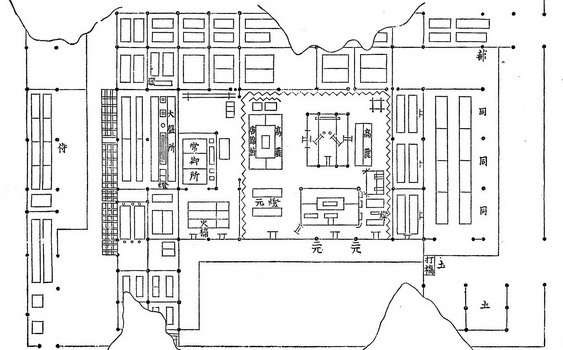

先の永久3年(1115)東三条殿寝殿の指図から半世紀後の応保元年(1161年)12月。『山槐記』に二条天皇の中宮・藤原育子入内のときの飛香舎(ひ ぎょうしゃ:通称「藤壺」)の室礼がでている。それによると母屋四間に帳台、同庇に昼御座を設置してはいるが、それは中宮としての格式としての形式的なも ので、実際の生活の場は西端二間の母屋・庇で、そちらに常御所(つねのごしょ)がある。そしてその入り口に脇障子が設えられている。これは障子帳である。

これはたまたまの例外ではなく、ハレ(格式)とケ(日常)の空間的分離は、この前後から鎌倉時代にかけて進んでゆき、寝殿の母屋と南庇はハ レ(格式)の場、云ってみれば儀式の場で、元々寝室であった塗籠は全く使われずに、新築時には省略されたりもする。その証拠のひとつがこの指図である。 『源氏物語』の時代の飛香舎(藤壺)は母屋五間で西二間が塗籠だったらしい。しかしこの指図には塗籠が無い。二間四方の塗籠だった位置は常御所(つねのご しょ)となり、一間強四方(多分)の障子帳がその一郭に設けられている。おまけに母屋は五間でなく六間だ。内裏は何度も焼失している。紫式部が仕えた中宮彰子が、火災後に再建なった飛香舎(藤壺)に入ったのが長保2年(1000)10月11日(権記)。しかし翌年の長保3年(1001)11月18日にまた内裏は消失。更に寛弘2年(1005)11月15日にまたもや消失である(阿部秋生「紫式部日記の一条院」)。ここに描かれたと飛香舎はそれから約150年後、保元2年(1157年)10月の内裏再建によるものだろう。『源氏物語』の 時代の飛香舎とは場所は同じでも別の建物である。

しかしこの指図から建物の間取りは読み取りにくい。正四角形のはずの縦横 一間が縦長の長方形に描かれている。指図は建築平面図ではなく、室礼(しつらえ)の配置図なのである。母屋と南庇の間の柱は間仕切りに関係無い場合は記述が省略されている。南庇と簀子の間の柱もだ。南庇と簀子の間に几帳を示す記号があるのをお判りになるだろうか。ヒントは先の几帳の説明図である。

実際の生活の場は北庇で、そのためケ(日常)の空間の拡張として北に孫庇が拡張され、本来は北庇の床面から下長押(しもなげし)1段低かった孫庇の 床面が庇と同一レベルになり、庇・孫庇を通しで使用するようになったりする。そしてついに寝殿が変形してゆくのだが、それは後の話題とする。

障子帳(帳代)と脇障子(袖壁)

『民経記』寛喜3年(1231)4月9日条によると、御所修理では若宮の寝所として、北面の「東向帳代」を北向きに改造している。当時まだ帳を帳台とはいっていないので、この帳代は帳台の宛字ではなく「帳の代り」という意味、本稿での障子帳である。『民経記』の記載でみると、向きを改造したというのであるから、移動できる障子帳ではなくて、固定されたものということになる。このような帳の固定されたもの、小室を帳代として用いることは、平安末まで遡るらしく、左右に脇陣子を立て、正面入口には鴨居をつけ、戸を備えたものがあった。守備範囲外だが、書院造の帳台構はその固定された障子帳だという説を昭和25年に島田武彦が論文にし、現在ではそれが定説となっている(史論集2、『書院造』 p.148)。先の飛香舎のものもはっきりとは解らないがそれらしく見える。絵巻などに出てくる寝所の図狭い小壁がついているのがこれにあたるのだろう。

下の絵は先に触れた『松崎天神縁起』巻5「天神の加護により、女、国司の北の方となる」である。描かれている物語は白河院の承保2年(1075)頃の話。京の西七条の銅細工師の14歳と12歳の二人の娘が母を亡くし、後に継母にいじめらて北野天神に参籠し加護を祈った。たまたま社参した播磨守有忠が二人の事情を聞き、自分の屋敷に引き取る。後に姉は播磨守有忠の妻となって幸せに暮らしたという話である。

播磨守や伊予守はただの国司ではない。国司の中でも最上級の収入が得られるポストで、藤原道長の頃なら道長の側近、院政期なら院近臣でないとなれないポストである。1075年前後で播磨守任官が知られるのは、摂政関白藤原頼通の庶子橘俊綱、権大納言藤原経輔の子藤原長房、大納言藤原実季の三男で正二位権大納言にまでなった藤原仲実、有名な白河院近臣藤原顕季、少し時代は下がるが鳥羽院政期には上皇の第一の寵臣藤原家成もいる。銅細工師の娘が公卿の北の方などありえる話ではないので、諸大夫ながらも播磨守の北の方というのは最大級の玉の輿である。

下の場面はその夫との裕福で幸せな生活のひとこま。描かれているのは院政期の話であるが、この絵巻の成立は鎌倉時代末期の応長元年(1311)である。従ってこの図は鎌倉時代後期の裕福な中級貴族の寝殿内部と見た方が良い。

右上の妻の背後に見えるのが障子帳である。室内に単独で立てられたものではなく、既に建物に組み込まれている。黒い柱二本は漆塗りである。先に見た『枕草子絵巻』の鳥居障子の鴨居もやはり黒塗りだった。その二本の黒い柱の間に帷(とばり:カーテン)が下りる。二本の黒い柱の外側に細長い脇障子が填めてあ る。袖壁ともいう。入り口の敷居は床より1段高くなっている。

妻が畳みの上で横になっているがその部分が寝室ではない。寝室は背後の障子帳の帷(とばり)の中である。これは寝ているのではなく、寝室の外の居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって歌を書いている。拡大してみるとなかなかの美人だ。あの箱は硯箱である。その妻の前には三尺几帳が立てられて

おり、女房(侍女)の座と隔てている。障子帳の脇障子と同じ縁取り(軟錦:ぜんきん)の背の低い副障子が夫の有忠の後ろの白い塗り壁の下の部分にある。それによってここがこの屋の主人夫婦の居間(常居所:じょういじょう)であることを表している。

この『松崎天神縁起』の図は先の飛香舎(ひぎょうしゃ)の指図で云えば、母屋の西三間を西から見るのと内容はおおよそ同じである。時代は違うし身分も違い、おまけに絵巻なのでデフォルメもあるが。

この場面が寝殿のどの部分を描いているのかとなると難しい。この絵巻を右から順に見て行くと、表に面した上土門があり、その正面が中門廊である。また後で触れるが、その中門廊の北側に家政を司る侍所がある。その中門廊の左側だから順当なら寝殿南面のはずなのだが、しかしこういう日常生活のスペースは通常北なのだ。中門廊の屋根の境で突然視点がワープしたとしか思えない。

この絵については小泉和子が『絵巻物の建築を読む』収録の「絵巻物にみる中世住宅の寝場所」という論考で詳細に分析しており、小泉和子はこの絵の左の棚の前あたりに「本来の孫庇」、夫の有忠の座る畳みの端あたりに「本来の庇」と書き込みを入れている。そして文中で「侍女は庇にいる」と。しかし左の壁は舞良戸一間に漆喰の塗壁二間。合計三間である。孫孫庇など聞いたことはないので奥の一間は母屋か? それともこれはもう寝殿ではなくて主殿造りになっているのか? 絵巻はシーンの寄せ集め、絵画的記号の寄せ集めなので、建築平面図的な整合性などとっていないのである。何しろ同じ絵の中に同じ人間が何度も出てくるぐらいなのだから。そもそも居間の漆塗りの棚にまだ料理していない雉や伊勢エビやアワビその他の高級食材が並ぶのはおかしいだろう。こんなに豊かな生活という記号である。

余談

ところでこれらの障子や、前ページの舞良戸などは当時の技術ではとても金のかかる家財道具だったのだろう。

この絵は『春日権現記』だが、周辺一帯が火事で焼けた後である。今なら襖や雨戸を外して持って逃げるなど絶対にしないが、この一家は障子や舞良戸を外して持って逃げたらしい。大切な家財道具は今とは相当に違う。この絵の右には焼け跡からグギを拾っている姿も描かれる。やはり貴重品なんだろう(*)。

焼け跡にさっそく家を建てるべく木材を運んで木造(こずくり)を初めている。白いコンクリートの建物の様に見えるものは仮設のテントだろうと思っていたら高橋康夫先生は漆喰を塗った土蔵だろうと。確かにテントに開き戸は付かないしその戸の奥に遣戸も見える。高橋先生は漆喰の上の屋根は焼け落ちたのだろうと。

*)グギが貴重品と書いたが、この時代に限らず近世以前の釘はいまでも貴重品のようだ。骨董品としてではなく鉄材としてである。生産性を考え、溶鉱炉でコークスを使って鉄鉱石を一気に溶かした鉄と、砂鉄を松炭で溶かして作ったものでは全く違う鉄になるらしい(西岡2003pp.40-41)。そういえば刀剣の世界でも同じ様な話を聞いたことがある。

壁代から障子へ、そして書院造へ

話を戻して、この帳台から障子帳への変化は寝殿造の変化の先駆けであり、象徴していると云っても良いかもしれない。つまり初期には塗籠を除いて、室内の間仕切りは御簾(みす)という簾と、壁代(かべしろ)や几帳(きちょう)という布のカーテンだった。しかし障子というパネルの発達により、布のカーテンが布張りのパネルに徐々に置き換わってゆく。

そもそも現在の「襖」は「衾」から来ている。「衾」は元来「ふとん、寝具」の意である。このため、「衾所の衾障子」と言われた。「衾(きん)」をふすまと訓ませるのは、「臥す間(ふすま)」から来ていると想像される。「衾所の衾障子」は障子帳の障子である。障子帳から障子が広まったのかもしれない。

建築史の本には何処にも書いてはないのだが、塗籠の消滅は遣戸障子の一般化が引き金かもしれない。遣戸障子の無かった頃、塗籠は唯一内側から閉ざせる場所だった。しかし母屋を遣戸障子で囲む段階ではその遣戸障子は内から閉ざせる。どういう仕組みかは知らないが、おそらく昔の雨戸の下向きのかんぬきのようなものか。それが当たり前になれば塗籠にこもる必要は感じなかったかもしれない。もちろん遣戸障子の発生即塗籠の消滅ではなく、だいぶ時間は経つのだが。ただし塗籠が完全に痕跡を消した訳ではない。独立型ではなく、建物に組み込まれた障子帳や、近世、地方によっては旧家に今も残る納戸も同じ流れだろう。

何百年か後の書院造の時代には布のカーテンは姿を消し、布張りのパネルは紙貼りのパネル、我々の良く知る襖(ふすま)と障子に変わっていた。しかし変形しながらも伝統は残るもので、その書院造においても、帳台は「帳台構」として上段の間の脇に残っている。wikipediaの記述には

帳台構えは敷居を畳より一段上げ、鴨居を長押より一段低く設けた区画に4枚の襖絵を入れる。中央の二枚は左右に引き分けることができるが、外側の二枚は嵌め殺しとなっている。引手には組緒を総角(あげまき)に結び端に房を付けて提げ、帳台構えの敷居鴨居とその間に立てられている縁(ふち)はすべて黒塗りとし、その上から金鍍金の金具を打ちつける。

とあるが、「敷居を畳より一段上げ」も「鴨居を長押より一段低く」も「帳台」、障子帳をなぞったものである。襖四枚の内「外側の二枚は嵌め殺し」は脇障子のつもり」だろう。「引手には組緒を総角(あげまき)に結び端に房を付け」も、「縁(ふち)はすべて黒塗」も寝殿造時代と同じである。おそらく書院造の上段の間はかつての昼御座(ひのおまし)、そしてその隣には帳(ちょう)という寝殿造時代の内裏清涼殿や、摂関家の寝殿母屋の室礼を下敷きに格式の演出を行ったのだろう。別名「武者隠し」などと云うのはその由来を知らなかった人の空想、つまり嘘である。将軍様はその由来など知らなかったのではないだろうか。

ついでにいうなら、茶室などの腰張り(塗り壁の下の方に和紙を貼る)のも、寝殿で主人の居間などに使う低い副障子(そえしょうじ)のなごりなのではないだろうか。ただしこれは私が思っているだけのことで、史料的な根拠はない。と思っていたら微かに資料的根拠が出てきた。小泉和子『図説日本インテリアの歴史』 p.40 に副障子は後に貼付壁となるとある。

初稿 2015.10.31