一条殿

ここまで見てくると、平安時代末期の平家政権以降、摂関家も含めてもはや方一町の屋敷は持てなくなったような印象を抱きかねないが、そういう訳ではない。対も対代も完全に消えたのかというとこれまたそうではない。まず一町屋の実例を挙げる。

一町屋の実例・一条室町殿

先の摂政藤原良経の京極殿も曲水宴をやろうとしたほどだから池はそうとう大きく、屋地はおそらく方一町はあったのだろう。しかし確証がない。確証があるのは一条室町殿である。

一条殿は元は頼朝の同母姉妹を妻とした一条能保の屋敷である。能保は藤原道長の庶子・右大臣頼宗から6代目で、父通重の代から一条と呼ばれるのでそこに屋敷があったのだろう。祖母の関係で後白河法皇や上西門院に近い立場にあった。 『愚管抄』によれば、京が木曾義仲の勢力下にあった寿永2年(1183年)頃、東国に下ったとされ、『玉葉』寿永2年(1183年)11月6日条によると、元暦元年(1184年)には平頼盛などとともに鎌倉に滞在していたという。平氏が滅び、頼朝が新たな権力者となると、妻の縁により頼朝から全幅の信頼を寄せられるようになる。そしてその頼朝の威光を背景に、讃岐守・左馬頭・右兵衛督・参議・左兵衛督・検非違使別当・権中納言・従二位と異例の栄進をする。

九条兼実の子良経が能保の女婿になって能保の本所一条殿に迎えられたことが『玉葉』建久2年(1191)6月25日条にある。ただしその後、兼実と能保は不仲になったようである。西園寺公経も同様に能保の娘を夫人とし、能保の一条邸に迎えられている。能保はほぼ同時期に一条殿に二人の婿を迎えたことになるが、『明月記』天福元年(1233)2月10日条にその頃の一条殿が詳しく書いてある。それによると一条殿には東殿と西殿があり、公経が当初より居住したのは西殿のようである。この東西両殿は町口小路をはさんで東西に位置してしたそれぞれ方一町の屋地だった。つまり能保は二町の屋地を持っていたことになる。なお、良経は能保娘であった妻と死に別れたあと松殿基房の娘と再婚し一条殿を去ったようである(高群逸枝『招婿婚の研究』 p.918)。ただ、良経と能保娘の間に生まれた九条道家は叔母にあたる宣秋門院の御所で育てられ、16歳で西園寺公経の娘と結婚して一条室町殿に入り、ここを伝授される。

この、屋敷の位置は高群逸枝も太田静六も一条南と解釈している。しかし川上貢は、天福火災前の西殿の正確な位置は『明月記』寛喜2年(1230)12月25日条に、後堀河天皇が持明院殿に行幸されたときの経路が「一条町〈北行〉、中宮御所北路〈東行〉、室町北〈云々〉」、つまり一条大路と町口の交叉点を北に行き、当時中宮藻壁門院の御産御所であった一条東殿の北面の路を東に行き、そして室町小路に出ているので、一条東殿が東は室町、西は町、北は武者小路、南は一条大路に接する方一町の地であるとしている(川上 貢 『新訂・日本中世住宅の研究』 p.211)。

「一条北・町東」は条坊制のグリッド上での位置を示しており、こちらの図を参照されたい。一条大路は一番北端なのだが、その北端一条大路を南とする屋敷である。「一条北・町東」の「町東」はグリッドの東から8番目の町小路の東側ということである。

天福火災後の一条室町殿の位置について、道家は日記『玉蘂(ぎよくずい)』嘉禎3年(1237)4月16日条の賀茂祭の行列を見物する桟敷の設立に関わる記事で、

一条以北町以東壌御所南築垣、造櫓皮葺七間一面御桟敷

と、御所、即ち室町殿の南築垣が一条大路に面していることを記す。つまり御所は一条大路の北、町小路の東に位置している。この室町殿はその後、道家の子実経より一条殿の本御所として室町時代末期まで代か相承され、

『尋尊大僧正記』明応2年(1493)1月12日条の一条殿御所地に関する記事にこうある。

一条殿御知行御地事、南ハ一条大路、北ハ武者小路、東ハ町、西ハ小河ヲ附(限)ル御地也、南北行四十六丈三尺、東西行五十八丈余、御奉書等在之、厳重御領也、又一条殿御所地ハ、南ハ一条大路、北ハ武者小路、西ハ町、東ハ室町也

これで、一条能保の西殿、東殿はそれぞれ方一町の広さを持ったことが判る。西殿は天福元年の焼失後は再建されずに、知行地として保有していたのだろう。おそらく従者の家とか牛舎、倉などが建てられていたのかもしれない。

西殿は当初板屋小屋と評される程小規模な家であった。後に太相国とまで云われる西園寺公経は檜皮葺ですらない板屋小屋に住んでた訳だ。承久2年(1220)に造作が行われ、西を晴として、華亭と呼ばれる程の立派な屋敷となったようである。承久3年( 1221)5月の承久の乱では無事だったが、10月1日に放火で消失する。その後に再建された西殿は南に惣門をたて、晴向を東に変更した。貞応2年( 1223)に後高倉院の仮御所となるが、同年5月14日に同所で崩御する。その後も公経の娘や夫人が住んだがそれぞれ病気になりここで死ぬ。それからも色々あって、その経緯が詳しく書かれるのが『明月記』天福元年(1233)2月10日条の火事の記事なのだが、そこで定家は「今又如此、案之又不可被造欺」、つまり西殿に関わる不吉な由緒を考えると、もはや西殿は再建しない方がよいのではないかと書いている。おそらくそうなったのだろう。その後は今出川殿に対して西殿と書かれるのはかつての東殿である。『明月記』嘉禎元年(1225)4月21日条には「殿下御西亭〈室町〉」とある。その段階では西殿は屋敷には使われなくなっていたらしい。

一条室町殿の構成と寝殿

方一町の一条室町殿の全容を示す指図は残っていない。公卿の日記や仏事の記録に現れる建物の名称を列挙すると次ぎのものがある。寝殿、透渡殿、東二棟廊、東対代、東中門廊、東中門、御念講堂・北対・北門・西小門、車宿、随身所、蔵人所、侍廊。この屋敷にはまだ透渡殿や東対代があった。

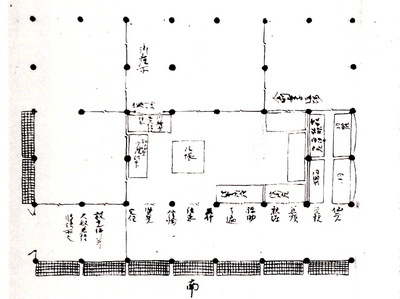

貞永元年(1232)9月、一条殿の寝殿で九条道家の娘で後堀河天皇の中宮、藻壁門院の御産御祈のための七仏薬師法が執行された。そのときの道場室礼の指図がこれである。なおこのとき生まれたのが後の四条天皇である。

川上 貢『日本中世住宅の研究』より

これは寝殿母屋と東庇の東西四間、南北二間を壇所に、南庇五間を伴僧座に、母屋西方を御所に、南庇西端一間を承仕宿に割当てたことを示している。南庇に階間の書き入れがあり、ここが階隠間で、南階が位置して母屋の桁行方向中央間になる。なお東端に広庇と書き入れがある。そこから母屋は桁行三間で梁中央に柱列がある。これでは本来の母屋ではなく総柱建築だ。本来の、あるいは平安時代の平均的な寝殿ではない。東西に庇があり、そして東広庇のついた建物であったと思える。南庇の西端一間の承仕宿の間は東方と同じく西広庇、あるいは孫庇かもしれない。それを孫庇として平面図を起こしたのがこれである。北孫庇は史料に出てこない。なお、この東面の南第一間に透渡殿、北端に二棟廊が接続し、その更に東に東対代があり、東対代の南に中門廊と中門があったことになる。

屋根から見るとどうなるんだろう。摂関家の寝殿なんだから入母屋造の体裁は崩すまい。しかし孫庇、弘庇を後から追加したのならともかく、最初からこう建てたのなら変な形になる。というか作りにくいのではないだろうか。私なら五間四面と見立ててこのようにする。どうせ柱は総柱なんだから平面構成と屋根は関係無い。

ところでこういう総柱入母屋造にすると何か良いことがあるだろうか。勿論間取りは一間単位の組み合わせで自由自在。といっても一マス4畳半ぐらいを横につなげるか、縦につなげるかで、上の指図のように6つつなげて母屋、祈祷の道場にしようとすると真ん中に柱がくるが。しかしコスト的には梁が太くなくても良くなる。なにしろ二間の両端だけで母屋の屋根を支えなくとも良くなるのだから。この時代既にヒノキの大木は入手難なはずで、コスト的にだいぶ助かるだろう。既に貫(ぬき)の技法は広まっている頃だから柱も細くて済む。すると母屋とは何なのだろう。ひょっとして天井のあるスペース? いや、もちろんそれは今思いついたも妄想で、そうであった証拠などどこにも無いが。

ところが、それから5年後の嘉禎三年(1237)1月26日に娘婿の近衛兼経が一条殿に九条道家を訪ねたときの記事が道家の日記にある。私は弘庇を三面吹き抜けと理解しているが、どこかおかしい。川上 貢は『新訂・日本中世住宅の研究』 p.218 でこう書く。

道家は寝殿東庇の簾中に坐して待っているところへ兼経が中門廊を昇り、一旦公卿座(客亭)に坐したのち、東面妻戸より東庇に入り、そこで対面言談した。その後、兼経は公卿座に下り、引出物の贈与が行なわれたが、それは東孫庇南面妻戸より出し、中継の公卿に渡されたことがみられる。つまり、東庇の南端柱聞に妻戸が東面してたち、その外の東孫庇には南面して妻戸のあったことがわかる。

弘庇に妻戸(つまど)があるのか? 弘庇じゃない、東孫じゃないか。こうなっていたのか?

それについて川上はこう書く。

東西両孫庇の建具の種類は相違していて、東のものは広庇として東庇との聞に外と内の間仕切による隔絶が考えられるが、西のものでは西庇との聞に障子をたてただけの同じ空間内の間仕切としか考えられず、両者の空間としての取扱いは東は開放的、西は閉鎖的の明白な別がみられる。即ち、構造上、外見上東西何れも庇の二次的拡張空間であるが、それを建具によって、母屋と庇を一体のものにするか、または母屋と庇を隔絶するかによって両者の機能の別が生まれて来る。これは呼称の上で東孫庇の如き開放的なものは弘庇と呼び、西孫庇の如き閉鎖的なものを孫庇または又庇と呼んで両者を厳密に区別したようである。

解らない。そうなのかもしれないが、他に同様の例があるのだろうか。同様の例があるなら、川上貢はそれを書くだろう。どこかからそういう例が聞こえてくるまで、とりあえず5年の間に建具の追加をやったと考えておく。外に出るのに妻戸二つ経由してなど聞いたことが無いが、弘庇を孫庇に改造したからというなら話はわかる。

しかし弘庇は弘庇で必要なのだ。特に大臣家では。内裏から勅使が来るときにそこで面会するのが有職故実だからだ。それに御産御祈の指図は9月。婿殿来訪のこの記事は1月26日。グレゴリオ暦なら3月1日だが、まだまだ寒い頃。特に京の冬の夜は寒い。なので冬仕様に弘庇も風避、寒さ避けに蔀や妻戸を付けたのかもしれない。根拠の無い妄想だが。しかしあれこれ考えていると、川上貢説もうなずけるように思えてきた。夏冬バージョンではなくて、事実上孫庇なものを弘庇と強弁するには、寝殿内部、庇との間に妻戸などの隔壁があれば良い訳だ。そしてそこを弘庇と強弁するのにも理由が見つかった。

摂政藤原良経の京極殿

九条兼実の二男・良経は次の節で述べる一条能保の婿となり、当初は能保の一条殿に住むが、その後、他の屋敷に移り住む。その最後がこの京極殿である。建仁2年(1202)には後鳥羽上皇の後楯で摂政となり、続いて太政大臣となったが、建永元年(1206)に38歳で没した。

京極殿の造営過程は『明月記』に記されるが、それによると上棟は建仁3年〈1203)11月27日である。2年後の元久2年〈1205)には大体工事を完成し、同年7月以降には庭園関係の記載が多い。『明月記』に、元久2年7月から10月までの間にこれだけある。

七月廿一日、為御覧中御門殿御造作渡御、・・・・南庭池橋可作由、依仰沙汰之、

九月廿目、掘坤角桐樹、進中御門殿、

廿三日、早旦行東、掘桜樹栽京極殿、殿下御出、

十月十一日、殿下御移徒也、

7月21日条により、京極殿には南池があり、橋をかけるようにとの沙汰があった。9月20日条では定家が自宅の桐樹を掘り、車二輔に積んで中御門殿へ運んで進呈している。

『愚管抄』(巻六)にもこうある。

中御門京極に、いつくにもまさりたるやうなる家つくりたてて、山水池水峨々たる事にて、めでたくして、

摂政良経もこの新造京極第が余程気に入ったとみえ、半年近くを過ぎた翌建永元年(1206)3月3日に、ここで曲水宴を開くことにしたが、良経は急 死して曲水宴も沙汰止みとなった。かつての大寝殿造のように舟の浮かべられる大きな池があったことは判るが、建物の様子はわからない。当時の日記類に京極 殿指図は見当らない。指図が残るような儀式・行事を行う前に良経が死んだためである。

江戸時代の学者・裏松固禅が『院宮及私第図』中で「寝殿図拠後京極殿第図之」として図を紹介している。しかしこの出典が判らない。その図は普通儀式の室礼指図にはかからない北庇の建具(遣戸)まで描かれているので、私は信頼性が低いと思う。

今出川殿

今出川殿は西園寺公経の屋敷で、初見は『明月記』嘉禄2年(1226)10月16日条であり、「夜前移徒其東隣新亭云々」とあるので、この日前項の一条東殿から東隣の今出川殿に移っている。四至は一条東殿の東隣と記され、ばれているところから東は今出川、南は一条大路をその境界としていた。北は武者小路を以て限られたと思われる(p.233)。

第一期

一期の今出川殿は、嘉禄2年(1226)10月から嘉禎元年(1235)8月17日の焼失まで僅かに10年で詳細は判らない。貞永元年(1232)9月に今出川殿寝殿で仏事が行なわれこのときこう書かれるので、寝殿の規模はさほど大きいものではなかったようである。

以寝殿為道場。頗狭少故大床ヲ務入テ為伴僧座

また、天福元年(1233)4月、摂政九条教実は臨時除目により、今出川殿で吉書の儀式を行なっているが、寝殿・西北廊・二棟代・中門廊が記録にみえる。二棟代とあるように二棟廊がなくてその代替屋だった。当時の今出川殿はかなり貧弱なものであったと云える。なおこの頃先に見たように後堀河天皇の中宮と乳飲み子の東宮(後の四条天皇)の御所となっていたため今出川殿を借りたのだろう。

「今出川北亭」「後殿」または「後御所」と呼ばれている北屋とそれに相対する南屋で構成されていたらしい。北屋は私的居住の施設で、南屋の晴の儀式の場になっている。

第二期

嘉禎元年(1235)8月17日の焼失後の再建が第二期である。以降乾元元年(1302)まで60年のあいだ火事にはあったという記録はない。

公経はこの今出川殿の他に北山殿、吉田泉殿、吹田山荘も所有していたが、今出川殿は公経の子弟によって相伝され、北山殿とならんで西園寺家の重要な邸宅であった。公経の子の実氏は冷泉富小路殿を本所とし、晩年は常盤井殿に隠居し、今出川殿は寛元元年(1243)に実氏の娘・後嵯峨天皇后・大宮院の御産御所に使用されたのを初例として、後深草天皇后・東二条院も里御所または産御所として頻繁に使用している。また実氏の孫の実兼の代にはその娘伏見天皇后・永福門院や亀山天皇妃・昭訓門院が里御所や産御所に使用しており、持明院統や大覚寺統の両統の院もよく御幸している。

鎌倉時代の後半においては、今出川殿は西園寺家の本所御所であると同時に女院里御所として、当時の公家住宅のなかでも摂家の邸よりも重要な性格をおびていたもいえる。

配置

御産御所に使われるときには御産御祈が行われる。簡単に言うと安産祈願の祈祷だが、そのときどきの行事に伴って施設名が現れる。それらを概括すると、寝殿・二棟廊・東向御堂・持仏堂・北小御堂の六ケ所になる。このうち、東向御堂と持仏堂は同じ建物だろう。同一史料中に二つ同時には書かれていない。

次に、これらの施設の配列と個々の内容をしらべてみよう。先ず、正応二年(1289) 10月18日、実兼の任内大臣大饗が今出川殿で行なわれているが、当日奉行の任にあたった藤原兼仲はその日記で、

於今出川面北門〈総門内〉下車、昇自北屋、廻堂上、入自南屋中門廊子妻戸、経上官座前弘庇著寝殿座

と記していて、今出川殿は北屋と南屋に大きく二分されていたこと、そして堂は南屋の北に所在したこと、敷地東面の今出川通に面して惣門、そして北門が設けられていたこと、そして北門は北屋に近く位置したことになる。第二期でも第一期の南北両屋の構成が踏襲されている。そして両屋は惣門を唯一の正門として一つの郭内に配置され、廊で連結されていたことが判る。

また、南屋は寝殿・東二棟廊・東中門廊・東中門で構成される。『勘仲記』正応2年(1289)10月18日条の西園寺実兼の任内大臣大饗の記録にこうある。

次主人降南階、次尊者已下入東幔門、列立庭中、(註略)上達部一列、其後弁少納言一列、其後外記史一列、次主客已下再拝、次主客揖譲如例、次主人昇南階〈副西欄〉、中宮大夫〈子息〉退列蹲踞、次主人復座〈親王座上頭〉、次尊者已下一々揖、離昇同階〈副東欄〉、経簀子東行、入南廂東第一間〈南面〉、経奥座後、次第著座〈大納言着奥、参議一両着端〉、次弁少納言昇二棟廊南階、著寝殿東庇座〈南上西面、非参議大弁儲弁座上、敷高麗端円座、与中弁絶席也〉、次外記史昇中門内切妻、著二棟廊座

若干長くなるが、解説しておこう。

- 「主人降南階」

:招待する西園寺実兼が寝殿中央の階を降りて南庭北側で来客を待つ。 - 「次尊者已下入東幔門」

:尊者(主賓)以下の招待客が東中門から南庭に入る。おそらく南庭の左右に幔が引いてあるのだろう。 - 「列立庭中、(註略)上達部一列、其後弁少納言一列、其後外記史一列」

:招待客は寝殿前の主人(招待主)にむかって北向きに三列にならぶ。一列目は公卿で上達部(かんだちめ)と呼ばれる。二列目は弁官と少納言。三列目は外記と史。大臣就任披露宴であるので、招待客は太政官に限られる。それぞれの中の序列に従って左から順に並ぶ。この三列・三ランクは完全に上司と部下の関係である。今風に云えば、役員クラス、部長課長などの管理職、その下の係長、主任クラスである。 - 「次主客已下再拝」

:招待する主人と三列の客が頭を下げて挨拶をする。 - 「次主客揖譲如例」

:「次主客揖譲如例」:その後、披露宴会場に入るが、寝殿南階を上がる順を主人と尊者がどうぞどうどと譲り合うのが作法である。だから「例の如し」と。 - 「次主人昇南階〈副西欄〉、中宮大夫〈子息〉退列蹲踞、次主人復座〈親王座上頭〉」:

このときは主人が先に上がっている。そして高欄にそって簀子縁を西に進み、一旦親王座に座る。もちろん西園寺実兼は親王では無いが、この場合控えの座ぐらいのところである。平安時代初期には親王も招待された名残として畳みが敷いてあるだけである。そして尊者以下公卿が席に着くと、主人はそこを立ち、尊者に酒を勧める。三献の始まりである。 - 「次尊者已下一々揖、離昇同階〈副東欄〉、経簀子東行、入南廂東第一間〈南面〉、経奥座後、次第著座〈大納言着奥、参議一両着端〉」

:主人が昇ったあと尊者以下の公卿が南階から上がり、さきほどの主人とは逆に簀子縁を東に進み、庇の東端から庇に入る。この大饗は南庇がメイン会場である。席は主に庇の奥側に庭を向いて設置してあり、その席の後ろを通って西に進む。西端が尊者の席である。そしてそれぞれの席に着座する。 - 「次弁少納言昇二棟廊南階、著寝殿東庇座〈南上西面、非参議大弁儲弁座上、敷高麗端円座、与中弁絶席也〉」

:先ほどの三列・三ランクは完全に扱いが違い、メイン会場は公卿(上達部:かんだちめ)だけであり、二列目の弁と少納言は寝殿正面からは上がらず、寝殿の東に接続している二棟廊の南階から床に上がり、おそらく二棟廊の弘庇を通って、寝殿の東庇に設けられた席に順番に着座している。ここから寝殿と二棟廊の位置関係が判る。二棟廊は寝殿の横、この場合は東に延びる廊だが、その位置は弁と少納言の席の長さの北端で接続していると考えられる。列の順イコール席の順なのだから。そして透渡廊は無い。それがあったら南庭から二棟廊南階には行けない。そして東対代廊も無いということになる。東対代廊があればその南階から上がるはずだからである。対屋・対代廊、そして透渡廊があった時代、あるいはある寝殿造では二棟廊に南階は無い。 - 「次外記史昇中門内切妻、著二棟廊座」

:大饗に招待されるということは太政官府の一員で、外記や史も「上官」とも云われ、決して下っ端の平民ではないのだが、招待客の中では下っ端の三列目、外記と史は中門廊の中門部分から中門廊に上がり、そこから二棟廊に設けられた自分達の席についている。やはり対屋・対代廊が出てこない。対屋・対代廊はあれば中門廊と二棟廊の間にあるからである。

これで、寝殿、二棟廊、中門廊の位置関係が判る。ちなみに、大饗には前半の公式ディナーパーティと後半の二次会のようなくだけた宴席があるが、その模様替えのときに、

此間弁少納言起座徘徊南弘庇、上官等起座退中門廊辺

とあり、二棟廊の座にいた上官等は中門廊に、寝殿東庇の座にいた弁少納言は二棟廊南弘庇に順送りに後退していて、二棟廊と中門廊が直結していたこ、二棟廊に南弘庇があったことが判る。

第一期に相当する貞永元年(1232)9月の今出川殿寝殿では「二棟代」とあったが、第二期ではきちんとした二棟廊である。先の8番目の繰り返しになるが、南に弘庇が付いている。これ は鎌倉時代後期からの特徴のひとつである。また、その二棟廊は寝殿の北東で接続しているようである。これは室町時代の二棟廊とは違う。透渡廊は無いが、それが あった頃の二棟廊の位置と変わってはいない。これはけっこう重要なポイントである。

しかし、北殿や侍廊、車宿などは全く解らない。この寝殿、二棟廊、中門廊の北に廊でつながった東向御堂があるが、その前、つまり東に池があったらしい。しかしそれほど大きくは無いだろう。方一町に北殿、南殿があるのだから南庭に池は無かったと思われる。そういう遊びは、やったとしたら北山殿でやっただろう。

寝殿

寝殿の規模を知る史料は、『門葉記』乾元2年閏4月の御産御祈修法の指図をがある。そこには東西行七間に南北行五間の大きさの寝殿が描かれている。

川上 貢『日本中世住宅の研究』より

南面各柱間に格子、西面南端柱間に妻戸、その北二ケ間に格子があるので、南と西の両面は寝殿の限界を示している。つまり東にはまだ何かあるかもしれない。記事にはこうある。

先寝殿東庇間加五間母屋簾懸之。簾外諸僧座畳付南北二行敷之。中央僧大旨居板歟。阿閣梨皆御簾際也。西二間公什僧正以下五壇阿闇梨次第西下靗列座也。東三間為始了偏僧正。東下一靗列座也。

これと指図を対比すると、私には良く判らなくなる。指図の柱を見ると、母屋は四間に見える。あるいは母屋の西一間は塗籠なのか。そうだとして、母屋西壁と、その中央の柱が書かれていない。が、御産御祈修法で僧に関係するのは南庇七間と塗籠を除いた母屋に東庇で、西庇と北側は祈祷僧 の入る場ではないから記述が省略されているのかもしれない。また母屋の中に記者が入っていないなら、記述の中心は南庇と東庇だけで、母屋の室礼は担当外、 西に両院の座があること、几帳があることは判っても正確には知り得ず、間違っているのかもしれない。

上記の指図を平面図にするとこうなる。なお東孫庇はあるはずなので加えた。こちらは東広庇ではない。勅使との面接は二棟廊の弘庇を使ったのか。

実は赤い部分の柱が省略されていて、本当は古典的、典型的な寝殿だったとするならこうなる。

それとも塗籠が無くてこうだったのか。しかし紫宸殿じゃあるまいし、塗籠の無い五間の母屋などわざわざ作るだろうか。正月大饗? この時代は任大臣大饗ぐらいだろう。母屋は使わない。

すると、北庇と北孫廂を一体化して、室町時代に良く見るような新義、つまり伝統的ではない細かい間取りにしたのだろうか。庇と孫庇の間の不要な柱を取り払って。小屋組(屋根を支える架橋の構造)は新しい段階の技術を採用したと。寺院建築ではこの時期既に始まっているはずなので、不可能ではない。

寝所の東四間を柱の線で左右に分割して東を台盤所と仮定したことに深い意味は無い。

四間x二間の常居所では広すぎるだろうと思っただけである。

色々と妄想を膨らませても、どれも根拠が無いので、以下は川上貢に従っておこう。

川上貢は『日本中世住宅の研究』で、先の指図から、東一間は東庇、その西五ケ間が母屋で、南面一間が南庇であることがわかるという。母屋は几帳、法皇(亀山院) ・院(後宇多院)の御座そして験者の各座が設けられている五間に二間の大ききであったようで、南より四番目の柱列は、各柱間に建具がならぶ並戸からなる棟分柱列が母屋と北庇を仕切っている。つまり五間に二間の母屋そして四面に庇がついたいわゆる五間四面屋で、北は又庇を合わせて奥行二間に広げたものと見倣されるとする。

そして、高陽院殿、一条殿そして法性寺殿の各寝殿に並戸の先例が見出され、更にこの今出川殿の例を加えることによって、鎌倉時代における寝殿内部の一つの傾向を型としてとらえることができるという。

棟別戸の好例としては先に近衛殿の嘉禎度三間四面卯酉屋の例があり、これと今出川殿の例を比較すると、棟別戸以北の空間は寝所(帳、ただしこの時代なら障子帳か。今出川殿では御産所)と、常御所の両者から構成されていたと見倣される。東方四間は常御所に相当するところであろうという。

したがって、棟別戸または並戸によって南北に寝殿内を二分されて形成される南北両空間は、北の私的空間と南面の公式儀場空間に大別することができ、並戸または棟別戸は両者の交流通路にあてられるが、各空間の機能を乱さないための障壁であった。つまり、常御所が臨時に仮設的鋪設によって形成された段階より固定された室として常設される段階に発展したところに、並戸や棟別戸の存在理由が考えられるとする。もちろん私も異存は無い。

今出川殿寝殿は五間に二間の母屋を中核として四面に庇のついたもので、加えて『勘仲記』に、寝殿東弘庇に勅使座を設けたことあることから、更に東弘庇を附加したものを以て寝殿のすべてと考える。

なお、建具は外廻りでは南正面・東西両側面(但し両側とも南端の間は妻戸) に格子をたてるのを当代では例とした。北面は確証をもたないが、傍例によって遣戸だろう。室内では間仕切の引違建具の使用が多くみられ、とくに母屋と庇の境より内側に入って、母屋内を小間に分化する傾向が増加しているというのが、川上貢の見解である。

初稿 2016.10.04