近衛殿

藤原基実を祖とする近衛家の家名発祥の源となったのが近衛北、室町東の近衛殿である。近衛殿は村上源氏の出である基実の母・忠通夫人(藤原忠隆娘)の屋敷であった。

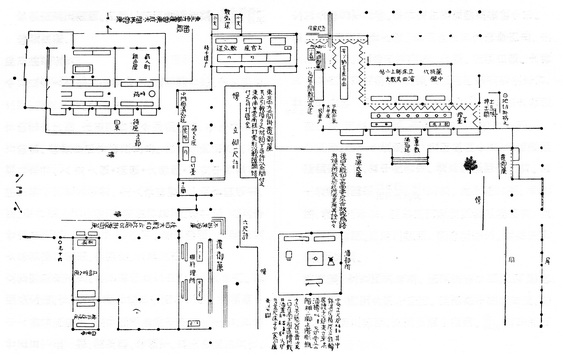

●近衛殿は仁平元年( 1151)より久寿二年( 1155)まで近衛天皇の里内裏に用いられたことがある。『兵範記』によると、仁平2年4月11日条に、

当時皇居近衛殿、以左伎為陣座、以東対代廊、為殿上、以寝殿一字、南殿清涼殿相兼之

とあり、寝殿と東対代廊、その他、寝殿西北に二棟廊があり、この西二棟廊は西中門廊・西中門につながっていたと考えられる。なお、南面の近衛大路に面して東四足門と西門、北面鷹司には小門がそれぞれ聞かれていた。

基実はこの屋敷は臨時に借用する程度であったらしいが、その基実が永万2年( 1166) 7月に24歳の若さで死ぬと、その子近衛基通は祖母のもと、つまりこの近衛殿で成長している。

●『玉葉』嘉応二年(1170)4月23日条の基通元服儀式記事によると、西に中門・中門廊があり、そして寝殿は西に広庇をもった三間四面屋であったらしい。

●既に「関白藤原基通の六条堀河殿」に書いたが、基通は治承3年(1179)11月15日に非参議右中将から内大臣・内覧・関白に任じられた。まだ20歳である。そして同月26日にここ近衛邸から六条堀河邸に移った。それは近衛殿が「家体すこぶる便宜なし」或いは「当時居所寝殿なく、事において便宜なし」と評され、摂政邸としてその体裁ならびに便宜において適当でなかったことによるらしい。

つまり、近衛殿は仁平元年( 1151)、嘉応二年(1170)、治承3年(1179)の三段階で、その建物は段々小さくなり、ついには寝殿の無い寝殿造になってゆく。建物の老朽化ということももちろんあり得るが、その間30年弱なので、川上貢はこう書く。

記録にはみえないが、その聞には近衛殿の何らかの被災が考えられる。また保元・平治の両度の戦乱がその聞に発生していることからも、これらの兵火による被災があったと推測できよう。(『新訂・日本中世住宅の研究』、p.189)

つまり被災の都度再建されたが、元の状態にまでは再建出来ずに次第に縮小すしていったのではないかと。ここで思い出すのがあの『年中行事絵巻』での下級貴族の屋敷である。『年中行事絵巻』が描かれたのはちょうどその頃だ。摂関家の関白ですらこの状態なら、あの屋敷の主は下級貴族などではなくて公卿だったのかもしれない。

翌々年の養和元年(1181)に基通は五条東洞院殿に移り、基通は摂政に二度なるが、摂政になったあとも、吉書始や春日祭出立などは何れも六条堀川殿や五条東洞院殿で行われており、近衛殿はそうした行事を行う儀礼御所ではなかった。

元暦2年(1185)7月の大地震で五条殿が倒壊して以降は近衛殿が基通の本所御所になり、その晩年にいたるまでこの邸が使用される。この頃の屋敷の状態は判らない。基通は元暦2年(1185)7月時点では摂政であったので、近衛殿はかつての「当時居所寝殿なく、事において便宜なし」な状態はからは改善されたのだろうか。

その後火災に遭い、長らく放置されていた近衛殿の再建は寛喜3年(1213) 正月に着手しているが、この亭は寝殿が無く、替わりが三間四面の卯酉屋であり、中門も無く、廊をともなっただけの規模の小さい、体裁の整わないものであった。

嘉禎度近衛殿

嘉禎3年(1237) 正月14日に家実の子近衛兼経と九条道家の娘仁子の婚姻が行なわれ、その新居が近衛殿となった。ただこれはを理解するためには若干若干説明を要する。

擬制婿取婚

これは高群逸枝が『招婿婚の研究』で云う甲型擬制婿取婚(pp.944-948)なのである。この婚儀が決まったとき、近衛殿には家実と兼経の同居していた。そして、決まったあと、父家実は猪熊殿に移る。そして家実が住んだ主屋を新婦の家に引き渡す。新婦がこの屋敷の主屋に入ったあと即座に新婦側、つまり九条家の家司が設えをする。以下の『高嗣記』該当記事は、細々とした点は省くが、実はその室礼を記したものである。そして室礼がすんだ後に新郎がやってきて初夜を迎える。そこまでは『吾妻鏡』風にいうと「密密の義」で、数日後に「事が明らかになった」と婚儀の祝いとなり、そのとき、新郎の父家実は近衛殿を訪れ、新婦側九条家は接待主となり家実に引き出物を渡す。

つまり、実際には近衛家に嫁を迎えたのだが、それまでは身分の低い家の女を嫁に迎えることはあったが、新婦の父九条道家は現摂政、近衛家実は前摂政で、そういう家柄同士の結婚で新郎に屋敷に新婦を迎えるのは「新義」であったため、近衛殿を九条家に譲るという「擬制」によって、旧来の婿取婚との辻褄合わせを行っている。さて、前提知識の説明が済んだところで九条家の家司の記、『高嗣記』の記述を見てゆこう。

『高嗣記』嘉禎3年(1237) 正月14日条によると

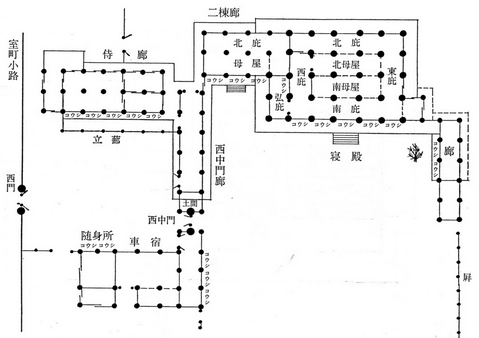

邸地は南に近衛大路・西に室町小路・北に鷹司小路の三路に面していた。東が烏丸小路に接していたかどうか明らかでない。

西の室町小路に面して南に板棟門、北に土門があったが、婚儀に際して、南の棟門は檎皮葺、北の土門は櫓皮葺唐門に吹き直した。土門とは上土門だろう。北面の鷹司小路にも土門があった。寝殿が存在せず三間四面卯酉屋がその代役を務めていた。それまで中門もなく廊だけだったが中門を加えた。

その他に寝殿の東に六間の子午対屋、同じく北に六間の北対屋、北対屋の東に三間の贄殿が設けられていた。

家実と兼経の同居していたときは三間四面屋に家実、六間東対屋に兼経が分れて居住していたが、新居の鋪設は三間四面屋を新婦仁子の居所にあてた。

母屋の三間の棟中央で南北に二分し、南分三間内東一間が塗寵で、その南、南庇二間を公卿座とした。北分三間は東一間を御帳、、西二ケ間を常御所とした。常御所の北、北庇二ケ間は内公卿座とした。また西庇には出居、東庇南寄に台盤所、東又庇南寄を御湯殿とした。

北対は女房の局にあてられ、六ケ間の各々が上と下に二分され、そして隣室と仕切られた個室を形成していた。

近衛殿の配置

近衛殿の配置は、西面南の棟門のつき当りに西中門、北の唐門のつき当りに北対の西妻がそれぞれ面していたと思われ、東六間対屋は三面四面屋、つまり主屋の東に馬道をへだてて位置した。そして北対の東、東対屋の北に贄殿(厨房)があったと思われる。

寝殿に相当する三間四面屋の内部鋪設が、昼御座と常御所、そして出居と台盤所などの対照的分離に、施設全体がハレとケの分化を考慮して配列されている。

近衛兼経は嘉禎3年3月に摂政に任ぜられていて、この邸が摂政亭として取扱われるのだが、祖父基通の例では当時の居所は寝殿がなくて体裁不備の理由で六条邸に移住したことと比較すると、寝殿のない邸でもそのまま居すわらねばならなかったところにこの時代の公卿の無力さがうかがわれると川上貢はコメントする(pp.192-193)。

東西の庇まで南北に仕切られている。中門廊の先に西門があり、その聞に随身所や車宿があった。『山槐記』治承2年10月25日条中に随身所と車宿をそれぞれ使用したことが記されている。これも図には書かれていないが存在し、『山槐記』治承2年(1178)11月12日条(皇子御生誕当日)の条中に、東門は普段は使わない小門だと明記している。

九条道家の『玉蘂(ぎよくずい)』嘉禎4年(1238)1月25日条に一条実経の任大将拝賀を兼経が近衛殿でうけるについてこうあり、寝殿の備えをもたない近衛殿での苦慮がみられる。

命云、近衛第無寝殿、然者於東廊設座、可有答拝、簀子可造設階云々

承久の乱後、公家に対する鎌倉幕府の圧迫が強化され、武家にむすびついた一部の公卿(西園寺家に代表される) をのぞいては公家は全般的に斜陽化していて、近衛家の如き名家ですら右のような貧弱な住宅にあまんじなければならなかったことを思うと、藤原定家の住宅にみられるような寝殿と中門廊そして持仏堂・侍屋を具えたものは中流公卿の住宅としては上等の部類に属するのではなかったろうか、と川上貢はコメントする(p.193)。

「寝殿が無い」とは、母屋中央に柱列があり、棟分戸があったことを指すのだろう。三面四面屋ならそれさえ無ければ小規模ながらも寝殿になる。平清盛の六波羅泉邸も『山槐記』治承2年11月12日条に「分母屋中央立並戸、不以常儀」、つまり常の儀ではない異例の寝殿と言われているが、それでも寝殿 と云われている。しかし鎌倉時代前半になっても、有職故実を重んじる摂関家では寝殿はこうではないという思いがまだ強かったのだろう。しかしそれもこの頃 までで、次項の左大臣鷹司兼忠邸のように鎌倉時代も後半となると、それも「寝殿」と云われるようになる。それを寝殿と云わなければならないほどに、母屋中央に柱列の無い旧来の寝殿が少なくなってきたということか。有職故実を重んじる貴族社会でも、寝殿を使う諸儀式が、建物に合わせた新義に変わり、それが定着もしたのだろう。

左大臣鷹司兼忠の近衛殿大饗

鷹司兼忠は正応元年(1288)10月27日に内大臣に任ぜられると、同日に任大巨大饗を近衛殿で開催した。その時の装束や次第が『勘仲記』にある。大饗座、つまりメイン会場とされたのは寝殿南庇五間と西庇二間で、饗座の背面と側面は例の通り御簾と屏風で間仕切られる。南庇の母屋際に大納言座、中納言座、参議座としたが、参議座だけは対座である。なお指図中で親王座があるが、ここは例に従い畳みが敷かれるだけで、摂関期以来親王は臨席しない。弁・少納言座が西庇に設けられるのも通例である。二棟廊には上官座とあり殿上人だろう。それ以外の諸大夫は中門廊であるのも通例である。寝殿母屋内に三基の浜床が描かれるが、これは女房らの見物席である。

寝殿は三間四面で西に弘庇とがあるが柱が書かれていない。最も大きな特徴は寝殿母屋内にまで列柱が立って母屋を南母屋と北母屋とに二分している。このような例は平安時代末の六波羅泉殿もそうだったが、『山槐記』 治承2年11月12日条では、常の儀ではない異例の寝殿と言われている。

此御所三間四面也、分母屋中央立並戸、不以常儀、仍随便設座

侍廊は6 間だが、西端一間は土間かもしれない。東側は南に廊が突き出し、内側に跳ね上げる蔀と御簾が記されているので二棟廊のような内側吹きさらしではないがこの 東は判らない。南は塀中門とその先は塀で、廊ではない。網代塀(あじろべい)ぐらいか。

庭は東西とも二棟廊や東廊の前に幕が張られ、庭には酒部所のテントが設けられる。中門南廊は料理所となり、そこから西に、侍廊と対峙するように車宿、そし て立明官人座とあるのが随身所だろう。車宿と随身所には南に庇がでている。立明官人とは、大饗が夜に及ぶので、南庭を松明で照らす照明係である。大饗は公 卿から弁少納言・外記史・諸大夫ばかりでなく、関係者全員が饗膳をうけるので総人員は大変多く、史生官掌召使饗が66膳、使部饗が99膳、検非違使饗が 10膳、立明官人饗が20膳とあり、合計では200人を超す人数を収容し、膳を出せる大邸宅である。そのような大邸宅であるにも関わらず、透渡廊は既に無くなっている。先に見た関白藤原基通の六条堀河殿でも無かったが、屋敷の格が違う。

下はそれを元にした太田静六の復元図である。この復元図では母屋西の弘庇に柱を補っている。東は建物に関してはこの通りなのかどうか判らない。

ただ、この屋敷には小寝殿とも小御所とも云われる一角があり、門が別になっている。『勘仲記』正応元年(1288)10月27日条にこうある。

入御室町面唐門、於小寝殿西庇、被申御慶於大殿御方、

大殿御方とは前関白兼平である。先に平安時代の独立した小寝殿、角殿、小御所を見てきたが、そのようなものだろう。

初稿 2016.10.04