寝殿造の歴史概要

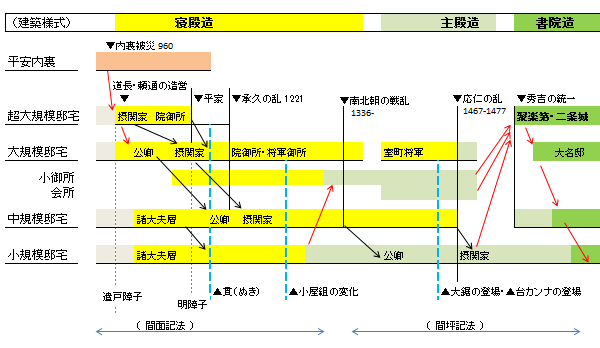

以下に寝殿造の時代のおおよその範囲を規模別に示す。

寝殿造の発生

寝殿造の時代はおよそ10世紀後半からというのが通説である。平安京内裏は村上天皇の代の天徳4年(960)9月23日に最初の火災に遭い、その後何度も被災・再建を繰り返す。当初は後院が仮皇居として用いられたが、後院が上皇の在所として既に用いられている場合などには、天皇外戚の邸宅などが仮皇居として用いられた。これが里内裏である。およそその頃から、摂関家などの上級貴族の屋敷が豪華になる。家地関係史料に「寝殿」という文字が現れる最初は山城国山田郷長解(平安遺文313)に見える貞元3年(978)秦是子の家でありそこには「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 七間三面土屋壱宇」とある。これは上記の図では「小規模邸宅」に相当する。しかし藤田勝也は後述するように寝殿造は徐々に出来上がっていったと云うよりも、ある屋敷から急に広まった可能性を指摘する。藤田は藤原師輔の東一条第あたりを想定するが、『栄花物語』や『大鏡』などによると、最上級の邸宅が急に豪華になるのは長和5年(1016)焼失後に再建された藤原道長の土御門殿、そしてその子頼通の高揚院からである。清少納言の『枕草子』などにも「古ずくり」という言葉が出てくるが、おそらくはそれ以前の邸宅の様子を表しているのだろう。

「京の貴族の寝殿造住宅の成立期は九世紀後半から十世紀前半までの間にあったと思われる」(福山敏男著作集5・『住宅建築の研究』 p.220 )ととも書くが、また「平安京内の上流階級の住宅であった寝殿造は、十世紀の末ごろには完成していたことが『源氏物語』の描写からもわかる」(同 p.222)とも云う。

「寝殿造の祖形は中国古来の四合院の住宅と連絡するであろう」(同 p.233)

寝殿造の階層

上記の図では「超大規模模邸宅」、「大規模邸宅」、「中規模邸宅」、「小規模邸宅」と分けたが、あくまで「邸宅」の中での話しであり、町屋や農家など庶民の住宅はそこには 含まれない。「超大規模邸宅」は例えば道長の土御門殿、頼通の高陽院など二町以上の最上級寝殿造、「大規模邸宅」は一町の最上級寝殿造、「中規模邸宅」は 1/4町(八戸主)程度の寝殿造、「小規模邸宅」は四戸主程度の寝殿造をイメージしている。宅地の広さが建物のレベルとリンクする訳ではないのはもちろん であるが、『年中行事絵巻』の下級貴族の屋敷は中門廊すらないので「小規模邸宅」の部類だろう。絵巻に描かれる地方の館にあげた『一遍聖絵』の地頭・大井太郎の屋敷、『法然上人絵伝』の漆時国の館も、藤原定家の一条京極亭もここでは「小規模邸宅」に分類する。

太田静六は正規寝殿造を東三条殿より前とし、西対を欠く東三条殿以降、特に平家政権の頃からの寝殿造の変質を述べる。しかし正規寝殿造なるものが本当にあったのかどうかは発掘調査の結果からは否定的な情報しか無く、同時代の文献情報からも確認出来ない。よく『中右記』の「如法一町家」「如法家」が正規寝殿造の根拠として持ち出されるが、後で述べるように「如法一町家」または「如法家」と記されている四つの住宅にはきちんとした 左右対称な寝殿造は一つもなく、一方に規模の大きな対を、他方に小規模な対代廊を建てる左右非対称なものばかりである。それが「如法一町家」の一般的形態であった。つまり、今日多く見られる『源氏物語』の六条殿復元図のような寝殿造はひとつも確認されていない。従って東三条殿以降が寝殿造そのものの変質であったのかどうかは判らないのである。むしろ、それまでの大規模寝殿造が経済的事情から途絶えて、記録に残りやすい里内裏や摂関家の邸宅が例え敷地が方一町であっても建物は「小規模邸宅」側にシフトし、そちらに始めてスポットライトが当たっただけかもしれない。

「大規模邸宅」建設の財源

大規模寝殿造の建設が下火になり小規模な寝殿造が目立つようになったのは、住居感が変わったからではなく、その財源が細ったからである。それまでは見られなかった豪華絢爛な大規模寝殿造の建設が可能になったのは藤原摂関家が多数の荘園を所持し、それにより富を蓄積したからではなく、受領の人事権を事実上握っていたからである。

このあたりは10世紀以降の受領と国衙を参照されたいが、当時律令制下の国司(守・介・掾・目の四等官)の派遣から、受領への変化がある。つまり「その国のに定められた租税の額を任期内に朝廷に納めればあとの儲けはおまえのものだ」と。「受領は倒れる所に土をつかめ」と云われるように通常は相当の収入がえられる。特に大国の場合は。そこで受領候補者達は競って任命権者に奉仕する。所謂「成功」(じょうごう)である。最上級の邸宅が急に豪華になった長和5年(1016)焼失後の土御門殿再建で藤原道長が諸国の受領に一間毎に費用負担をさせたことは有名な話であるが、この方式は単に私邸だけではなく、官寺の再建などにも使われる一般的な手法である。平安時代末には内裏の再建もその方法で行った。一間単位ではなく建物単位であるが。

屋敷の建設だけでなく入手にも受領の成功が見え隠れする。里内裏として有名な堀河殿の名が現れるのは9世紀の藤原基経の頃からであるが、承暦4年(1080)5月11日に白河天皇の里内裏 となったときの所有者は藤原頼通の長男・藤原師実だった。しかしそれは基経から忠平、師輔、兼家、道長、頼通、師実と代々相続されたものではない。堀河殿は基経、忠平、師輔から、兼家とは犬猿の仲の兄の兼通、その子の顕光へと受け継がれたものである。そして『左経記』長元5年(1032)3月25日条には「件家故経国朝臣宅也、而近江守行任依為因縁伝領、令献相府」とある。顕光の娘で一条天皇の女御であった藤原元子が道長をとりまく受領のひとり藤原経国に売却し、経国からここを受け継いだ近江守源行任が頼通へ献上したらしい。その源行任は4年後の長元9年(1036)7月に近江守として国司苛政上訴を受けている。おそらくこの献上、つまり成功で近江守を重任した可能性がある。

院政期に入って摂関家の大規模寝殿造建設が下火になるのは、その受領任免権が摂関から院政をひく上皇や法皇に移ったからであり、こんどは院が六勝寺などの私的な大寺院兼邸宅建設に乗り出す。摂関家が大規模荘園の集積を始めるのはそれ以降である。それが平家政権に移行することで、摂関家、院ともに財源が少なくなり、更に鎌倉時代になって東国からの収入が減り、かつほぼ全国的に地下と受領の間に鎌倉幕府任命の地頭が入り込んで受領(この段階では知行国主)の収入はその分減る。大規模寝殿造の建設が下火になるのはそのような財源の事情が大きい。

鎌倉時代になっても、数は少ないが、治天の君(ちてんのきみ)の院御所などでは両中門を備えた「如法 一町家」も存在する。その両中門を備えた院御所のひとつに郊外の亀山殿があるが、『皇代記』建長7年(1255)10月27日に「件御所両三年之間大炊御門大納言実雄賜讃岐国造進歟」とあり、受領や知行国主の成功による大邸宅建設は、少なくはなったが鎌倉時代中期にはまだあったことが判る。ただし鎌倉時代には内裏、院御所、西園寺家などの被災・再建には関東(鎌倉幕府)の負担によるところが大きい。

建築技法の進歩

建築技法では鎌倉時代に二つの変化が認められる。ひとつは大仏様として中国からもたらされた「貫(ぬき)」の技法であり、これで建物の構造が大幅に強化される。その影響もあったのか、小屋組(屋根を支える構造)もそれまでの母屋・庇、あるいは側柱・入側柱で支える構造から脱却して、屋根と平面の関係が分離し、より自由な間取りも可能になる。ただし有職故実は母屋・庇の構造の中で育っており、上流階級の邸宅の儀式空間は母屋・庇の構造を必要とした。特に寝殿の南面(ハレ側)である。しかし同じ寝殿でもケ(褻)の北面では、建具の進歩もあって大きく変化を始める。それは大規模寝殿造の東三条殿でも、指図の残る12世紀頃には既に始まっている。

さらに鎌倉時代でも別棟の小御所や、室町時代の会所においては母屋・庇の構造に拘束されない平面が採用される。室町時代においても、有職故実な格式が重視される里内裏、院や将軍の御所、そして摂関家などの大臣家の「中・小規模邸宅」では母屋・庇の構造が寝殿の一部(南面)には残るが、それ以下の階層の「極小規模邸宅」では、それよりも早くに母屋・庇の構造が消えつつあったことが室町時代の伏見殿(洛外)や門跡寺院の寝殿・院家の主殿などから覗える。

寝殿造の終焉

そして寝殿造の最後は室町時代の応仁の乱である。前述の通り、室町時代には寝殿造は上流邸宅の建築様式というよりも、有職故実の公家儀式空間として残っていただけだが、応仁の乱によって残っていた寝殿造はほぼ焼失し、乱の後にはそれを再建出来る財力は室町将軍すら持ち得なかった。例えば足利義政の山荘・東山殿では寝殿建設の計画は在ったが、実現には到らずに見送りとなっている。

寝殿造を構成するもの

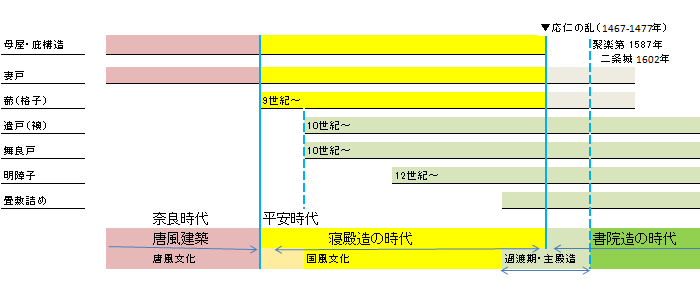

応仁の乱で消え去ったのは大きな立派な屋敷ということも勿論であるが、その後も足利義政の東山殿などは検察されている。では何が無くなったのかというと、貴族の有職故実、儀礼空間として残っていた母屋・庇の構造である。母屋・庇の構造は寝殿造を定義づける重要な要素であるが、しかしそれが寝殿造ではない。母屋・庇の構造自体は大陸からもたらされた文化で奈良時代はもとより、おそらく飛鳥時代から存在しただろう。南庭の大きな池も寝殿造の象徴のように見られることもあるが、そうした池があったのは大規模寝殿造にであって、無ければ寝殿造ではないとは云えない。唐風建築と寝殿造を分けるものを探すと、ちょうど当てはまるのが蔀である。蔀という言葉自体は「覆う」という意味で、簾や筵だって蔀なのだが、ここでは絵巻によく現れる格子と同義としてあつかう。これは大陸にはなく、国産、国風化とみても良い。少なくとも大陸には蔀で建物を覆うようなことはしない。そして奈良時代の壁と妻戸に囲まれた閉鎖的な室内から、日中蔀を上げて、あるいは外して開放的な空間とするのは日本固有、そして寝殿造の大きな特徴である。母屋・庇の構造と蔀による開放的な上層建築ととらえると、唐風建築と書院造の間の寝殿造の時代が綺麗に切り出せる。

もちろん寝殿造はその二つだけで成り立っている訳ではない。『源氏物語』には現在の襖と思われるものが出てくるし、平清盛の時代には現在のショウジに該当する明障子が現れている。引き違いの板戸、外周では舞良戸(まいらど)も現れ、院御所などにおいても日常生活の場(常御所、主に寝殿の北側ではそれが中心とはなるが、しかし南側、ハレの場においては舞良戸ではなく蔀(格子)が使われ、寝殿造の最後の頃、室町時代においてさえ、仏事を含む公式行事では障子(襖やショウジ)を撤去して、壁代(かべしろ)や御簾、屏風で設えるなど、それが正式な室礼であった。

なお、両開きの妻戸や蔀は園城寺光浄院客殿など初期の書院造においても用いられている。寝殿造の名残とも云えるが、こちらもそれだけで寝殿造を区切ることは出来ない。

書院造の時代

そのあとが書院造の時代となるが、それも即座にではなく過渡期がある。上の図では黄色の部分が「寝殿造」、緑色が「書院造」、その中間の薄緑が過渡期としての「主殿造」と置いている。主殿造はあくまで「寝殿造」から「書院造」への過渡期・準備期間であるので、建築様式と云えるほどのものではない。大づかみに見ると、その過渡期は建築様式としては鎌倉時代から寝殿造の一部に始まっており、その様式が完成するのは秀吉の聚楽第とおくと判りやすい。ただし今日「書院」と呼ぶメインとなる建物は、その時代には「広間」と呼ばれており、江戸初期の『匠明』でも、書院と呼ばれる建物は別にある。

その聚楽第の個々のパーツは寝殿造以来の邸宅建築の中で育ったものではあるが、組み合わされた全体としてはそれまでの主殿造の単純な延長線上にあるのではない。それは表面上臣従を装う戦国大名らに、その対面の場の豪華絢爛さで圧倒的な格の違いを見せつけて、反抗する気持ちを失わせるための演出、つまり政治的装置である。その意図は二条城の書院にも引き継がれ、新しい格式となる。そしてその格式が最初は有力大名の屋敷、そして徐々に下位の屋敷にまで、簡素化されつつ広まったものと思われる。

内裏

なお、内裏はそれ独自の伝統をもっているので、寝殿造とは区別する。

初稿 2016/12/30