寝殿造の終焉と書院造

建築技法の進歩

建築技法では鎌倉時代に二つの変化が認められる。ひとつは大仏様として中国からもたらされた「貫(ぬき)」の技法であり、これで建物の構造が大幅に強化される。その影響もあったのか、小屋組(屋根を支える構造)もそれまでの母屋・庇、あるいは側柱・入側柱で 支える構造から脱却して、屋根と平面の関係が分離し、より自由な間取りが可能になる。

母屋庇の構造の中で培われた上流貴族階級の有職故実はハレ面の儀式空間には母屋・庇の構造を必要としたが、同じ寝殿でもケ(褻)の北面では大きく変化を始める。さらに鎌倉時代でもケ(褻)、あるいは奥向きのエリアとなる別棟の小御所では、母屋・庇の構造に拘束されない平面が採用されはじめる。

室町時代においても、有職故実な格式 が重視される里内裏、院や将軍の「大規模邸宅」、そして摂関家などの大臣家の「中規模邸宅」では母屋・庇の構造が寝殿の一部(南面)には残るが、それ以下の階層 の「小規模邸宅」では、早くに母屋・庇の構造が消えかけていたことが室町時代の伏見殿(洛外)や門跡寺院の寝殿・院家の主殿などから覗える。

変化の始まり・小寝殿と小御所・角殿

高陽院の小寝殿

大規模寝殿造において太田静六のいう「正規寝殿造」と違う要素が出てきた最初は高陽院の小寝殿で、『栄花物語』には、長久4年(1043)12月1日の記事(栄花物語・下、p.417 「巻34、暮まつほし」)に東対が無いこと、天喜元年(1053)8月20日の記事(栄花物語・下、p.452、「巻36、根あはせ」)に藤原頼通の高陽院に小寝殿があることが記されている。記録に残る最初の小寝殿である。この小寝殿を太田静六は、

小寝殿とは中央の寝殿に準じる寝殿という意味で、対屋が南北棟であるのに対し、小寝殿は寝殿と同じく南正面で東西棟が普通だが、時には対屋と同じく南北棟の場合もある。今回のように小寝殿としたのは頼通の創意によるかと思われるが これは同時に平安盛期も末になると、正規寝殿造中にもぽつぽつ変形が現れてきたことを示す。(太田静六1987、p.251)

と説明する。変形の無い正規寝殿造の時代があったということは証明されていないが、小寝殿が寝殿造の変化の象徴であることでは研究者の意見は一致している。小寝殿は別御所の形式をとる鎌倉時代の小御所との関連性も指摘され、古代の小寝殿から中世の小御所へと至る過程が想定されている。そして川上貢はこうも書く。

鎌倉時代後半期における上層公家住宅は平安時代のそれに比較して衰退したものと考えることは皮相な見方であって、寝殿自体の空間分化の進展、そして小御所の成立などを通じて古さからの脱皮が進行しつつあるものとしてとらえなければならない。(川上貢2002、p.66)

高陽院のような小寝殿が何故現れたのか、あるいは用いられたのかについては、独立した家政機構を持ち、本来屋敷も独立するのが普通である二人が同じ屋敷内に住む場合に備えてだと思われている。川上貢は平安時代に天皇や院が屋敷の主と同じ屋敷内に同居した例を調べたが、寝殿と対、または小寝殿が備わっている御所では、天皇と中宮、院と東宮または女院は各々の御所として棟を別にしていしており、そのほとんどが小寝殿と呼ばれている(川上貢1967、p.66)。

その独立性が更に高まった段階が「角殿」「角御所」「小御所」であろうとされる。同じ敷地内でも門を別にし、別の屋敷として扱われる。例えば正月の拝賀に訪れた公卿は、まず寝殿の院に拝賀し、次ぎに同じ敷地の女院への拝賀に向かうが、そのときには一旦門を出て、「角殿」「角御所」または「小御所」用の門から入るなどである(例えば『勘仲記』、正応2年(1289)4月21日条)。

鳥羽南殿の小寝殿

次ぎに有名な小寝殿は鳥羽南殿の小寝殿であり、1958年に発掘調査された。三間四面で東に孫庇があり、その北に二棟廊が延びて、その途中から単廊の渡廊 が東に出て、証金剛院御堂と思われる建物に繋がっている(増補改編鳥羽離宮跡1984、p.37)。

通常、西礼の屋敷であれば西対があり、逆であれば東対があって、そこが儀式の場として使用される。ところがこの鳥羽殿の小寝殿はそのハレの対の反対側、奥向き(内向き)の空間にあった。第二期高陽院でも同じである。それらのことから、藤田勝也は小寝殿成立の契機は、内向きの 居所としての機能の充実にあったのではないか、小寝殿は、私的居住空間の形成を表徴する建物ということになるのではないかと推察する(藤田勝也2003、p.115)。

平面の変化・伏見殿小御所

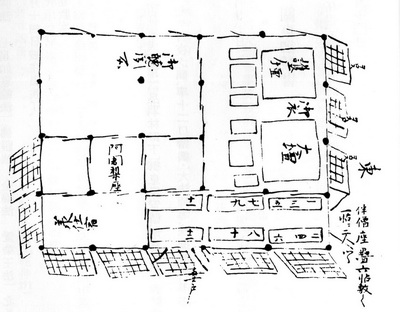

藤原頼通の高陽院の小寝殿の平面は不明だが、鳥羽殿の小寝殿は柱列から三間四面東孫庇と、普通の寝殿と同じ構造である。鎌倉時代後期で平面図が描ける小寝殿(角御所)に里内裏・富小路殿の角御所がある。『門葉記』に仏事道場に使用されたときの指図が正応2年(1289)3月9日、正応6年(1293)3月33日、永仁5年(1297)3月24目の三つあり、それらの指図から川上貢はこのように推測する。

御所郭内の東北に位置し、西面をもってハレとする子午屋で二間に五間の母屋に四周一間の庇がついたいわゆる五間四面屋であって、西南すみに中門廊が附属した建物であったと見倣される。(川上貢1967、p.65 )

川上貢の復元図によると(川上貢1967、p.557、図100)、母屋の南北の仕切り方が標準的な寝殿造と若干異なるようにも見えるが、いずれにせよ側柱・入側柱による母屋・庇の構造は旧来のままである。

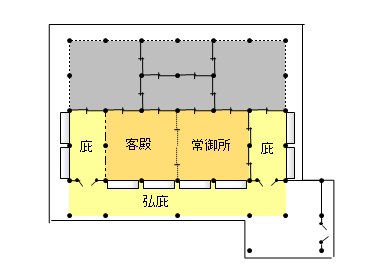

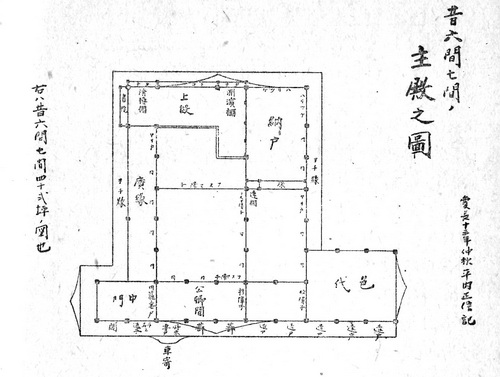

鎌倉将軍御所で唯一指図が残るのは弘安4年(1281)のこの小御所の図である。もはや側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造では無くなっている。

『鎌倉市史・資料編1』 1958、p.489

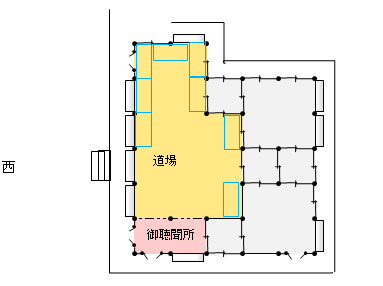

ところが、永和2年(1376)に伏見殿小御所で光厳院御十三回忌結縁灌頂が行なわれたときの指図が仁和寺にのこっているが、ここでも側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造では無くなっている(川上貢1967、pp.172-173、復元図はp.557、図101)。

川上貢、『新訂・日本中世住宅の研究』復元図より作成

柱間寸法は不明だが、藤田盟児は畳みが追い回しに敷き詰められていることから柱間寸法は7尺ぐらいではないかとする(藤田盟児2006、p.124)。この小御所は『安任卿記』永仁6年(1298)7月27日条の割註に「以御堂北小御所為御所」とあったものである可能性も高い。もしそうであれば13世紀末には最上級貴族・皇族の寝殿造にも、ケ(褻)のエリアには後に書院造に発展する建築様式が既に生まれていたことになる。そしてそれは江戸時代末期の沢田名垂が想像し、戦前の1932年に田辺泰が図示したようにではなく、武家にも公家にも寺家にも、同時に起こっていたことになる。

鎌倉佐々目遺身院

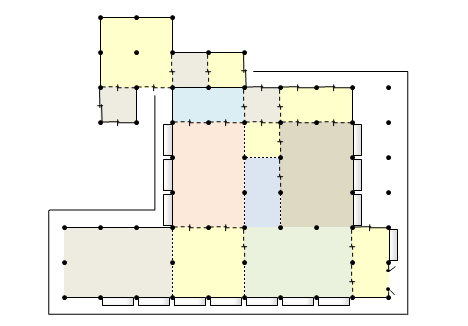

「永仁元年(1323)胤助伝法灌頂記」(金沢文庫)にある鎌倉佐々目遺身院の指図(上野勝久2003)から起こした平面図である。もはや屋根を支える柱の母屋・庇の構造を読み取ることは出来ない。小屋組(屋根の架構)が平面から分離している。

上野勝久 「鎌倉佐々目遺身院の指図について・永仁元年胤助伝法灌頂記の検討」 より作成

寝殿の変化と有職故実化

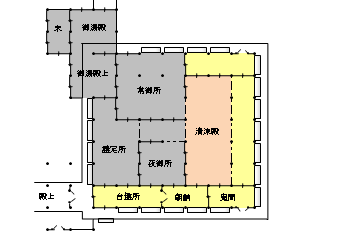

前項で小御所・小寝殿の建築構造の変化を見たが、その時代以降も寝殿においてはかろうじて一部に母屋・庇の構造を維持してはいる。ただしそれは寝殿のハレ面、南半分においてである。図は『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年(1311)2月23日条にある指図から起こした常盤井殿の平面図である。西園寺公衡はこのとき姫宮を出産した広義門院の父で、左大臣としてこの院御所に執務室(直廬)を持ち、産所等の室礼を指揮している。従ってこの指図の信頼性は高い。以下オレンジと黄色が母屋・庇構造を残している部分である。

『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年(1311)2月23日条にある指図から作成

室町時代の寝殿造との比較のために、足利義教の屋敷の配置と非常に良く似ているとされる正応元年(1288)の近衛殿の大饗指図と、そこからの平面図をあげておく。

『勘仲記』、弘安11年、正応元年(1288)10月27日条にある任大臣大饗の指図から平面図を起こすとこうなる。指図は大饗というパーティ会場の舗設図面であって建築図面ではない。従って濃淡がある。ハレ、あるいは礼側はきちんと書くが、パーティ会場に関係しない部分は書かれない。グレーは図には柱が書かれていないがあったのではないかと思うスペースである。

『勘仲記』、弘安11年、正応元年(1288)10月27日条にある任大臣大饗の指図から作成

それに対して下の図は足利義教の屋敷、「室町殿御亭大饗指図」から起こしたものである。この屋敷はが正応元年(1288)10月27日の近衛殿大饗指図と非常に高い類似性を持つと云われるが、それは正門から寝殿までの配置についてであり、寝殿だけを見ると全く違う。近衛殿は三間四面に東孫庇か弘庇があるかどうかで、母屋中央にも東西の柱列があることから、寝殿造よりも格の下がる総柱建築に近いのではと思うほどである。

ところが室町殿の寝殿はもはや間面表記では表現出来ない。母屋の北は梁間が三間もある。その梁間三間には内側に柱の無い部分の方が多い。もはや母屋・庇の構造でないばかりか、側柱・入側柱により、屋根の小屋組を支える構造では無くなっている。つまり小御所は新技術で建てるが、寝殿は旧来技法というのではなしに、屋根の小屋組を支える架構自体は寝殿においても新技術が採用されており、南半分での母屋と庇は単に儀式空間としてレイアウトされているだけで、屋根を支える構造とはもはや何の関係もない。

「室町殿御亭大饗指図」から作成

同じような傾向は室町時代の内裏・土御門東洞院殿の建武度(1337-1401)寝殿、応永度(1402-1443)内裏の清涼殿、康正度(1455-)内裏の清涼殿にも見られる。清涼殿は東がハレだが、その東面だけに母屋・庇のレイアウトを残す。例えば応永度(1402-1443)内裏の清涼殿は七間四方の正方形であり、その内東面の母屋・庇のレイアウトは三間と半分以下である。西側四間は母屋・庇とは全く関係成しにレイアウトされている。

応永度(1402-1443)内裏の清涼殿

室町時代に伏見にあった伏見宮貞成親王の住まいは元は、元は親族の女性の隠居所であった。先に平面の変化で「伏見殿小御所」の平面図を上げたが、その頃の院御所は既に焼失している。貞成親王がその子・後花園天皇に読ませるために書いた『椿葉記』にはこうある。

次の年六月に伏見へ還御なる、いまはもとの御所もなし、御座あるへき所なくて、故三位局〔杉殿と申〕里にて宝厳院と申比丘尼所になされたる所を、まつ御所になさる、狭少不思議なる草庵のかりそめなからいまに御所にであるなり、(椿葉記、p.32-33)

ここでは「寝殿」を名乗ることを憚っている。『看聞日記』、応永23年(1416)11月14日条、18日条(看聞御記・上、pp.111-113)の仏事の室礼では「二ケ間」という言い方と「四間」「二間」という言い方を両方用いているが、基本的に間坪表記である。しかし一応は母屋庇の構造を留め、仏寺道場とする場合は客殿と常御所の間の障子を撤去し八間としている。

『看聞日記』応永24年(1417)11月14日条当時の伏見殿。川上貢復元図(p.178)より作成

応仁の乱

室町期の公卿の屋敷

室町時代の寝殿造は将軍邸以外には見るべきものがない。これまでに見てきた室町時代の寝殿は内裏とか室町将軍などが当時の最上級であって、本来上級寝殿造の担い手であったはずの摂関家などの上級貴族の屋敷はというと、応仁の乱を待つまでもなく、こういう状態であった(川上貢1967、p.539)。

- 貞和4年(1348)中納言甘露寺藤長の邸は「中門も公卿座も不候」と言われる。

- 応安元年( 1368)新中納言実綱の邸には中門を欠き、甚だ不具と言われる。

- 永享7年(1435)関白二条持基(かと)の二条殿には寝殿が無くて将軍御所の小御所をもらいうけて寝殿に改作。

- また嘉吉三年(1443)裏辻邸も寝殿が無くて、ただ廊だけ、つまり梁行一間か二間の建物だけだったという。

- 同じ嘉吉3年(1443)に、三条実量邸 の寝殿は「本式に非ず」と言われ、番衆所・車宿・中門廊を具えていたが、寝殿には高欄が無かった。高欄が無い寝殿は平安時代にも沢山あったはずだが、三条実量の父は右大臣。本人も後には左大臣である。大臣家で寝殿に高欄が無いのは平安時代感覚ではあり得ない。更に殿上・公卿座を欠いていた。つまり二棟廊や侍廊まで無かったと。

応仁の乱期の公卿の屋敷

寝殿造の最後は事実上文明8年(1476)11月の室町殿の焼失によって終焉を迎えたといえる。応仁の乱終息の前年である。その応仁の乱で京はほぼ灰燼と化した。南北朝以降も僅かには残っていただろう公卿の寝殿造もほとんど焼失する。10年以上の京の戦乱で焼け出され、あるいは疎開した公卿達の住まいが『新訂・日本中世住宅の研究』にある(川上貢1967、pp.539-540)。そこではこんな有様である。

- 一条殿、「相国寺西、畠山陣屋二十五坪」 (『尋尊大僧正記』文明10年3月8日)

南都仏地院の突起を除いて54坪だから25坪はその半分以下。

本当に疎開先の仮住まいである。 - 二条殿、「押小路烏丸西、小屋一宇新造移徒」(『宣胤卿記』文明21年12月24目、文明13年正月4日)

- 九条殿、「非御旧跡、寺也」 (『宣胤卿記』文明13年正月4日)

- 近衛殿、「僕、進藤長泰宿所借住」 (『長輿宿禰記』文明21年3月26日)

進藤長泰なる者は近衛家の家僕らしい。

「新造移徒、カリ屋体也」 (『後知足院房嗣記』文明16年4月23日) - 四条殿、「隆量卿、濃州より上洛、借屋居住」 (『宣胤卿記』文明13年5月11日)

乱の後、すぐさま屋敷を再建出来た例外は足利義政の正室・日野富子の 甥、日野政資邸ぐらいである。そんな借屋住いで、有職故実な年中行事が出来る訳もなく、前のような屋敷を再建する財力は無く、かつ、10年前後仮住まいを続 けた結果、住まいの有職故実は日常のものではなくなっている。「小屋一宇」とか「カリ屋体」から脱出し、ようやく屋敷を再建出来たとしても、非本式寝殿や常御所を主殿とした例がほとんどだろう。

文明17年(1485)南都仏地院

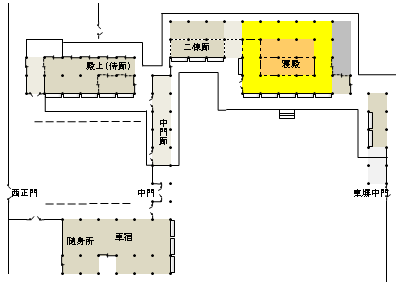

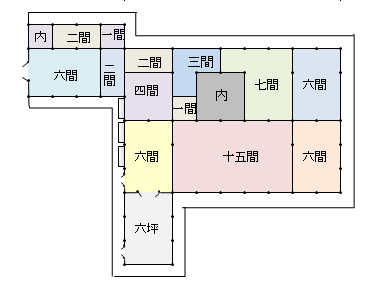

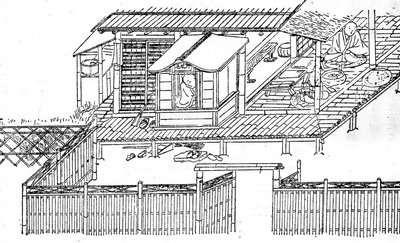

応仁の乱の後、非本式寝殿あるいは常御所の系譜をひくいわゆる主殿が正規寝殿に代わるものとして登場してきた。その代表例として文明17年(1485)に仏地院に造立された主殿である。仏地院は南都・興福寺の院家(いんげ)である。

川上 貢 『新訂・日本中世住宅の研究』 中央公論美術出版 2002、p.448より作図

西の侍廊、南に突き出る中門廊を除いた主殿は桁行九間、梁行六間である。ただし柱間一丈(10尺)ではなく六尺六寸、つまり約2mで、柱間一丈ベースの2/3、かつての三間四面西孫庇付とほぼ同じ広さである。しかしもはや親庇の構造は宇失われ、建物は間面表記では表せなくなっている。

梁行中央で屋内を南と北に二分するところの東西行に連続する建具仕切(並戸)がみられる。並戸以南は15間を中心に左右に六間二室が配され、並戸以北は細かい室に分割されていた。これを先出の義教の室町殿寝殿や応永度内裏清涼殿の平面に比較すると、屋内を南と北に大きく二分する並戸が設けられ、そして並戸以北が塗籍をはじめ諸室に細分されていた様子が共通する。両殿の相違は並戸以南の母屋・庇の別の解消が一番大きい。並戸の南の古代的形式が薄れた処に、並戸の北において発展してきた建築様式や建具が全面的に進出した。

仏地院では柱はすべて五寸角の角柱、内外の仕切建具、畳の敷詰、そして間取りの諸点において、のちの書院造の形式に接近している。川上貢はこう書く。

仏地院主殿平面からうかがえることは、これもまた前出の諸寝殿に成立する類型に属して、乱後における諸情勢の変化を反映したところの形式の発展変形を示すものであり、そして近世書院造主殿成立への方向を指向するものと言える。つまり、仏地院主殿平面は応仁乱後に突然出現したものでなくて、平安時代にさかのぼる寝殿平面が、鎌倉時代、南北朝時代そして室町時代初期の長い年月をかけて、継続的に徐々に発展しながら成立をみたものであった。(川上貢1967、p.556)

この仏地院平面に見られる様式が、平安時代以来の寝殿造と、後の書院造のちょうど接点になっている。つまりは、書院造は寝殿造から生まれたというのが川上貢の『日本中世住宅の研究』の論旨であり、そしてその説はほとんどの建築史研究者に支持され、既に定説となっている。

寝殿造の時代のおおよその範囲

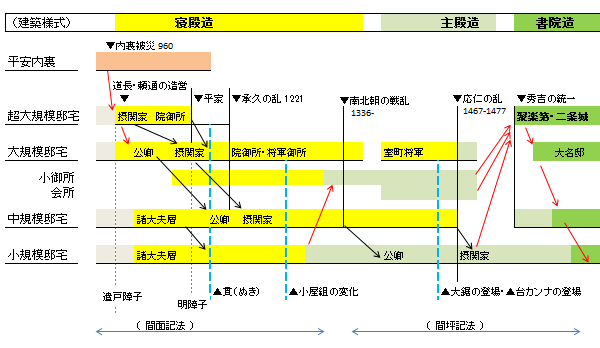

以上の変化を規模別に図示するとこのようになる。黄色い部分が寝殿造の範囲、グリーンが書院造、薄いグリーンがその過渡期である。赤い線は様式の影響を示す。

上記の図では「超大規模模邸宅」、「大規模邸宅」、「中規模邸宅」、「小規模邸宅」と分けたが、あくまで寝殿造の議論に出てくる「邸宅」の中での話しであり、町屋や農家など庶民の住宅は含まない。またこのクラス分けは豪華さによるクラス分けとみてもよい。屋敷の規模は豪華さのひとつのファクターである。

規模別に分けたのは、その時代の権力者が誰かということによって、貴族の各階層が下の規模へと地滑りをしてゆくからである。超大規模模邸宅を保持していた摂関家が平安末期の頼通の子の藤原師実の代でも比較的小規模な寝殿造に住んでいたし(川本重雄2012、pp.126-129)、更に平家時代に実際に住んでいたのは1/4町程度の、小規模な寝殿造である(太田静六1987、p.628)。律令制の法では方一町の屋敷に住めたはずの公卿で二位中納言の藤原 定家の屋敷は対屋はおろか二棟廊も、初期には中門廊さえ無かった(藤田盟児1990)。しかしそれは摂関家が住む寝殿造が小型化したとは云えても、寝殿造が小型化したとは云えない。院御所や大倉から移転後の鎌倉将軍御所は一町規模だし、小型の寝殿造は初期の段階からある。例えば山城国山田郷長解(平安遺文313)にある貞元3年(978)秦是子の屋地「三間四面寝殿一宇 在孫庇北南 / 七間三面土屋壱宇(藤田勝也2003、p.56-65)」のようにである。

もうひとつは、規模毎に寝殿造の変化の様子が異なるからである。例えば「超大規模邸宅」は例えば道長の土御門殿、頼通の高陽院など二町以上の最上級寝殿造で、寝殿造を「源氏物語の世界」ととらえた場合には、平安時代末には常住の屋敷としては消滅している。更に「超大規模邸宅」自体が消滅した。「超」の付かない「大規模邸宅」は、方一町の最上級寝殿造で、足利義教の室町殿も寝殿造と認めれば、寝殿造は応仁の乱までは残っている。

「中規模邸宅」は 1/4町(八戸主)程度の平家時代の摂関家の寝殿造レベル、例えば松殿基房邸、(太田静六1987、p.628)が属する。時代が下ると、例えばここに分類される室町時代の伏見殿なども母屋・庇の寝殿造様式を若干は残しながらも、だいぶ様子が違ってきている。応安4年(1371)の柳原忠光の寝殿には二棟廊と中門廊、車宿という伝統的な出入り口諸施設が見られるが、もはや母屋庇の構造ではない(藤田盟児2006、pp.125-126)。「中規模邸宅」は室町時代においても100%寝殿造だったという意味ではなく、院御所とか室町将軍以外の中規模邸宅にも寝殿造は一部には残っていたのかもしれないという程度の意味である。しかし細々と残っていたとしても応仁の乱で確実に終わりである。

「小規模邸宅」はそれ以下の『年中行事絵巻』別本巻3 「安楽花」の下級貴族の屋敷も中門廊すらないので「小規模邸宅」の部類に入る。『一遍聖絵』の地頭・大井太郎の屋敷、『法然上人絵伝』の漆時国の館も、藤原定家の一条京極亭もここでは「小規模邸宅」に分類する。『年中行事絵巻』の下級貴族の屋敷や、藤原定家の一条京極亭クラスの小規模邸宅では、南北朝の京での戦乱のあとにはもう寝殿造を離れて主殿造になっているだろう。建築技術的には既に側柱と入側柱により屋根を支える母屋庇構造の必然性はなく、母屋庇への拘りは格式の拘り以外には無くなっている。

(日本絵巻物集成,14 『年中行事絵巻』 雄山閣 1931、p.56)

寝殿造が消えて、書院造が確立するまでの時期を主殿造(薄緑)とするが、それは「寝殿造」とか「書院造」に対比出来る建築様式と云う意味ではなく、どちらともはっきりとは云えないという程度の過渡期を示す。あえてそれを分けることで、どの部分から変化が始まっていったかを見ることが出来る。例えば室町将軍邸には寝殿造の部分を最後まで残すが、その室町将軍邸の中でも小御所とかは早い時期から母屋・庇の構造ではない。室町時代どころか、鎌倉将軍御所で唯一指図の残る小御所は既に母屋・庇の寝殿造様式ではなく、主殿造に分類するしかない平面である。会所はその出現時点で既に寝殿造系ではない。

また過渡期の主殿を中心に研究を進める藤田盟児は、中層住宅の性質が上層住宅に普及してゆくという現象が14世紀頃にあり、主殿の成立は上層住宅に起こった現象ではなく、「中層住宅が小規模であったことから生じた機能の集約化がひとつの原因」であり、「身分の違いに基づく建築の規模や生活形態の違い」にあったのではないかとする。つまり主殿を生む変化の要因は、公家や寺家の経済的没落による寝殿造の変質ではないのではないかと云う(藤田盟児2006、pp.198-199)。要するに、寝殿造の消滅より前に主殿造はほぼ完成していたという見方である。なお、藤田盟児の云う「中層住宅」は町屋や農家など庶民の住宅を除外している上記の図では小規模邸宅に当て嵌まる。

書院造へ

江戸時代初期の木割書『匠明』掲載の主殿の図。左が南になる。

関野 克 『日本住宅小史』 相模書房、1942 より

寝殿造と書院造

「書院造」という言葉は「寝殿造」と同じく、江戸時代末期、天保13年(1842)儒学者沢田名垂の『家屋雑考』によるものである(太田博太郎1972、p.88)。書院造の完成を説明上は聚楽第と置くが、それは具体的な平面図が残っていることと、後の世への影響の大きさからである。またその時代には「書院造」という言葉はなく、江戸時代初期の木割書『匠明』でも「広間」あるいは「主殿」と呼ばれている。「書院造」がどこから始まるかについては人により見解が異なる。例えば平井聖は園城寺光浄院客殿や、『匠明』掲載の主殿の図のように中門(中門廊)を備えるものは江戸初期においても「主殿造」と呼び、「書院」という名称が広まる明暦大火以降を「書院造」と呼ぶ。(平井聖1974、pp.143-148)。その時代での呼ばれ方という点では平井聖の方が正確だが、ここでは一般的な堀口捨己(堀口捨己1943)や太田博太郎(太田博太郎1972)の説に沿って区切る。その定義を上げると次の4点である(堀口捨己1943、pp.6-8)。

- 間取りが細かになり、建物の連り組み立てが複雑になったこと

- 部屋の床仕上が畳敷き詰めとなったこと

- 建具が蔀戸から次第に遣戸(舞良戸)に遷って行ったこと

- 床、棚、書院が座敷飾りの場として新しく加えられたこと

1点目の中には「身舎(母屋)と庇との区分がなくなる」ことも含まれる(堀口捨己1943、p.35)。間取りの細かさは既に鎌倉時代末から始まっており、これまでに見てきた範囲では『公衡公記』「御産愚記第四」延慶4年(1311)2月23日条にある常盤井殿の平面図などにもその傾向が見られるし、鎌倉将軍御所の小御所では母屋・庇の構造ではない。

2点目の畳敷き詰めは、鎌倉時代末から南北朝時代の絵巻の中に現われはじめるが、一般に広まるのは室町時代中期から後である。丸柱からかつては格が低いと見なされた角柱に変わるのも、この畳み敷き詰めと関係がある。ただ、室町時代でも本当に敷き詰めになるのは小さい部屋であって、まずは畳みが追い回しに敷き詰められるところから始まる。これまでに見てきた範囲では、永和2年(1376)に伏見殿小御所で光厳院御十三回忌結縁灌頂が行なわれたときの指図に見られるような形、建築史の書籍でよく紹介されるのは『蒙古襲来絵詞』で竹崎季長が恩賞奉行の安達泰盛との面会シーンである。

重要な点は、藤田盟児がその畳みの並べ方で柱間寸法を類推したように、寝殿造で柱間寸法の基本とした1丈(10尺)から7尺程度へと変化していることである。川本重雄は、柱間の縮小という現象は、単に柱聞の問題だけではなく、内法長押の高さや天井の高さなど建築の規格全体の変更に関わる問題であり、儀式用の建築規格から居住用の建築規格に変わっていく営みが、柱間の縮小という現象に現れているとしてこういう。

この建築規格の変化に代表される、儀式用建築を居住用建築へ変えていく工夫の積み重ねが、実は寝殿造から書院造への変化の核心だったのではないかと著者は考えている。(川本重雄2005、p.220)

川本重雄は鳥居障子について、儀式のために作られた寝殿に日常的な生活空間にふさわしいヒューマンスケールの建具を収めるための工夫と述べていたが(川本重雄2012、p.13)、やっと建物自体ヒューマンスケールになったということになる。関野克が寝殿造を「日常生活とは全く関係ない方面から何等かの方法で、住建築が与へられる」と起こる「住建築の一部に生活圏が営まれる場合」であるとして、「全く機械的な造形物の中に流体の如き生活が流れてゐた(関野克1942、p.14)」と述べたことを先に紹介したが、それが少し解消されたということにもなる。

3点目の建具の変化は、堀口捨己は鎌倉・南北朝時代から少しずつ始まり、室町時代中期の東山殿に至って完成とする。この堀口論文各章の発表は昭和17-18年頃であり、その後の研究の進展に伴い修正されるべき点も若干ある。ケ(褻)の面では平安時代末から鳥居障子や遣戸(舞良戸)が使われていることはこれまで見た通りである。いずれにせよ、変化は寝殿造上層のハレ面ではなく、上層邸宅ではケ(褻)、あるいは「奥」、階層で見るなら下層、小規模邸宅から始まっている。

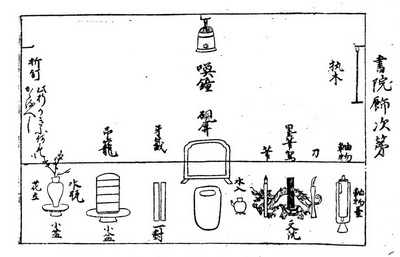

4点目の床、棚、書院(付書院)の発生と、その発展、変化は、室町時代中期に第一次の完成が見られる。その例として足利義政の東山殿があげられる。しかし今日われわ れが見るような床、棚、付書院が表座敷飾りの中心をなすのは室町時代末か桃山時代に入ってからで、室町時代にはまだ充分に整えられた例は稀であったとする。ただし「付書院」に「書院」の名が付いたのは後からで、鎌倉時代には「出文机」と呼ばれていた。「書院」とは元々は僧の居間、書斎の意味で、貴族社会で云う「学問所」と同じである。

「出文机」、太田博太郎、『図説日本住宅史』彰国社1948より

本来の機能は書を読むための机を、明かりを取り入れ易いように明障子とともに外に突きだしたものだが、足利義政の東山殿の頃には、そこに置く書物までが飾りとなり、更に書き物に関わる宝物の陳列棚とまで使われるようになる。

『君台観左右帳記』にある付書院の座敷飾。太田博太郎、『図説日本住宅史』、彰国社、1948より

藤田盟児は平面の構成の変化を更に詳しく分析し、二列の対座でなく、追い回し敷きという新たな着座形式と、続き間という空間構成が書院造の前提として成立 し、その続き間の上下に座敷飾りを備えた主室と、中門(中門廊)と公卿座からなる出入り口を配した段階で、最初の書院造建築が完成したとしても良いのでは ないかと云う(藤田盟児2006、 p.203)。

臣従の儀式

以上は主に平面の特徴からの様式論だが、もうひとつ寝殿造と書院造で大きく異なる点がある。寝殿造の最盛期、平安時代での臣従の表現は庭からの拝礼である。内裏の紫宸殿の前の庭同様、寝殿の南庭は花鳥風月を愛でるためのものでは無く、その拝礼の場である。鎌倉将軍御所でも、寝殿の中に居るのは親王将軍や、それに従い京から下ってきた月卿雲客、つまり親王将軍の身近に使える関東伺候廷臣のみであり、例えば新造御所への移徙などの儀式の際には執権以下の御家人は庭に列座する(建治三年記、7月19日条)。鎌倉時代より前の平安時代には、国司館の庭に在庁官人達が並び、順に氏名等を名乗り、新任国司が「よし」と云うのが、在庁官人の任命儀式だった。

『勘仲記』に、後の親王将軍久明親王が鎌倉に下る直前の元服の儀の記事がある。寝殿南庇で元服の儀があったが、元服後に成人男子の服装に着替えた親王が、西対代の「弘庇」を通って、中門廊の南端から下に降りる。そして「燭」に照らされながら寝殿の南庭に出て、そこで「拝舞(はいぶ)」をし、元服の喜びを父後深草院に表す。そのあと「本路」を通り「御休廬」に戻る。ここでの「本路」とは庭に敷かれた筵の道である(勘仲記、正応2年(1289)10月6日条)。摂関家で行われる大饗や臨時客では、屋敷の主は天皇ではないので、寝殿で庭からの拝礼をうける訳ではなく、庭に降りて尊者以下招待客の拝礼を受けるが、これも太古からの内裏での儀式をならってのことである。

ところが室町将軍と守護大名達は、元は同じ鎌倉の御家人である。そこで会所での対面となる。会所とは公家などが社交や遊興(和歌会とか)に用いた部屋であり、鎌倉時代にもあった。院御所での弘御所もある意味会所である。この会所に小御所や常御所が用いられることもあり、公家社会でのハレの場、二棟廊や寝殿南面ではなく、むしろケ(褻)、屋敷内の配置でも奥に属する空間である。

室町時代の特色のひとつは、室町将軍は公家社会においてもトップクラスの地位を占め、それ故に寝殿造という有職故実を維持しなければならなかったことと、もうひとつは武家社会での室町将軍と守護大名達の出身の近似。更に社会全体に、かなり下のレベルの村落共同体にまで、「寄合」という必ずしも上下関係にはもとづかない社交、コミュニケーションが進んでいたということもある。小泉和子はその著書の項目にに「寄合の時代」というタイトルまで付ける(小泉和子2005、pp.179-180)。川本重雄は先の引用の後にこう続けていた。

川上貢は、空間の細分化など書院造への変化がまず寝殿北面の「ケ」の空間において進行したことを『日本中世住宅史の研究』などで述べているが、これは儀式空間の規格から居住空間の規格への移行が、儀式空間として用いられることのない寝殿北面において先行したことを示していると考えればいいだろう。

(川本重雄2005、pp.220-221)

それは建築的な変化だけではなく、官位官職という律令的な秩序に基づかない社交・遊興もまた「ケ」の空間から発展したということともおおよそ同期する。

室町時代の将軍邸では会所・客殿が独立した建物になり、同時に宋画や唐物と云った磁器などを飾る為の棚や押し板が据え付けられるようにもなる(小泉和子2015、p.58)。しかし足利義政の同朋衆の一人、相阿弥の『君台観左右帳記』(日本思想大系 23 『古代中世芸術論』、岩波書店、1973、収録)とかを見ると、それは後の書院造のイメージとは大きくことなり、宋画を三幅も四幅も並べて懸けるし、唐物も処狭しと並べるようなイメージである(小泉和子2015、pp.72-73)(小泉和子2005、pp.192-193)。

その会所を対面の場として使う場合も、諸大名を一同に会しての接見ではなく、数人単位、あるいは一人づつの接見であって、それほど大きな施設は必要とはしなかった。

だが、天下統一を果たした秀吉のときには状況が異なる。『毛利輝元上洛記』にあるように、大規模な対面儀礼が広間・大広間と呼ばれる建物で行われるようになる。足利将軍は鎌倉時代から御家人の中でも家格が高かったが秀吉は違う。格の違いを接見の場で見せつけ、上下関係をはっきりと意識させる必要があった(小泉和子2015、p.75)。先の『匠明』でもこう記されている。

天正ノ此、関白秀吉公聚楽ノ城ヲ立給フ時、主殿ヲ大キニ広ク作リタルヲ、広間ト俗ノ云ナラワシタルヲ、爾今広間ト云リ。(川本重雄2005、p.227)

当時それは「広間」と呼ばれていたが、今では「書院」と呼ぶ。大きさだけでなく、金碧濃彩を多く用いた障壁画とか、それまでは仏堂にしか使われなかった折り上げ天井など(小泉和子2005、p.272)、あらゆる面で豪華絢爛に装飾し(藤田勝也1999、p.156)、毛利などの戦国大名に格の違い、財力の違いを見せつけ、武力だけでなく、精神的にも屈服させるための装置である。城郭の天守閣が織田信長の安土城に発してまたたく間に全国の大名の力の象徴となっていったように、人目を引く聚楽第大広間の装飾と様式は新しい「格」として、武家大名の居館広間のモデルとなり、これ以降全国に広まる(藤田勝也1999、p.154)。そして徐々に下位の武家屋敷にまで広まっていった(藤田勝也1999、p.161)。その一方で、かつては会所で行われていた少人数でのコニュニケーション、寄合は茶室へと移り、そこから数寄屋建築が始まる。なお、後の書院造では一般的となった雨戸も聚楽第の頃からである(太田博太郎1972、p. 230)。

太田博太郎は『匠明』にある書院造の配置図を分析しこう書く。

まず目につくのは、接客用の空間が全体の約三分の一を占め、東西のいい地域を占領していることである。寝殿造では、こういった接客専用の空間というものは存在しない。行事のときは寝殿の母屋や南庇が使われ、客をそこへ迎えるが、そこは主人の日常の居間であった。(太田博太郎1972、p.114)

そして、接客用の空間が独立して大きく設けられていることと、屋敷がその『匠明』掲載の主殿の図に極めて類似した現存する建て物に園城寺の光浄院客殿なども残る。年代的には聚楽第よりも後なので、聚楽第をスケールダウンしたものとも見ることは出来るが、一方で上杉本「洛中洛外図屏風」に描かれた細川管領邸との類似も指摘されており(太田博太郎1999、pp.110-111)、聚楽第の原型である主殿と見ることもできる。

工具の発達

建築物の様相は使われる工具の制約も大きい。飛鳥奈良時代から少なくとも室町時代初期までの工具はそれほど大きくは変わっていない。太い木材を縦に切るノコギリ、前挽き大鋸はまだ無い。柱や板は割って作る。仕上げは槍鉋(やりがんな)で削る。平カンナは無い。法隆寺の時代から寝殿造の時代まではそうした制約の下で建てられてきた。

法隆寺iセンターにある槍鉋(やりがんな)。刃は僅かにカーブしている。

書院造の時代にはその工具が大きく変わる。製材に使われた前挽き大鋸は文安元年(1444)成立の『下学集』に「大鋸」と出てくるので、15世紀初頭には出現していたと思われる。カンナというと長方形の木に刃が差し込んである平カンナが今のイメージだが、それが確認されるのは大鋸よりはだいぶ後で、厳島神社の棟札が槍カンナからカンナに変わったのは天正5年(1577)である。そして慶長・元和(1596-1623)頃の「京洛風俗図屏風」には建具職人が腰高障子を作る姿が描かれており、その道具にカンナが描かれてい(中村雄三1973、pp.248-252)。

和紙の大きさも室町時代まで漉けたのは賞状の大きさである。それが豊臣秀吉の時代にずっと大きな紙が漉けるようになる。紙を漉く木枠を紐で吊すようになったからだが、その背景には襖の需要が大幅に増えたことがある。それらのことによって建物の細部も変わり、建具も無骨なものから現在のイメージに近くなる。

初期書院造の中の寝殿造の遺制

書院造の初期の遺構で、主殿造とも云われることもある園城寺の光浄院客殿には中門廊がある。平安時代の寝殿造より短くはなっているが。そしてその面には二つの妻戸とその間には横連子窓。北側に目を移すと蔀で、その内側が明障子になっている。この作りは寝殿造以来のものである。平安時代と少し違うところは二つ目の妻戸の位置で、短い中門廊から内側にずれて、そこから入ると公卿座になり、上は唐破風である。ただしこの変化は鎌倉時代の絵巻きにも見られる。

上座の間の北にはここでは納戸構と呼ばれているが、帳代構がある。既に触れたように、寝殿造の固定された障子帳を装飾化したものが書院造の帳台構であるという説を昭和25年(1950)に島田武彦が発表しており、現在ではそれが定説となっている(太田博太郎1972 p.149)。

書院造というと誰もが思い浮かべるのが床の間と違い棚、そして付書院だが、違い棚は大陸渡来で天皇とか権力者の身近に置かれた厨子が、寝殿造の時代に厨子棚、二階棚、三階棚などに変化したものが、中世に唐物の陶磁器などを展示するために使われ、それが作り付けになったものである(小泉和子2015、p.67)。床の間の謂われは若干複雑だが、その起源のひとつ、押し板は、中世の会所などにおいて、中国伝来の掛け軸を三幅、四幅と懸けて展示するスペースで、その前に三具足などを置くスペースである。それらが桃山時代に接見の間を荘厳にする装置として様式化される。付書院に書院の名が付いたのは先述の通り後からである。そしてそれも唐物の展示スペースを経て、付書院そのものが座敷飾りのひとつとなった。

それが江戸時代中期に武士階級全般から商家にまで広まるに及んで、幕府は度重なる倹約令を出す。そうして豪華絢爛な室内装飾がシンプルな形に変化したものが、現在一般にイメージされる書院造である。