中世寝殿平面の史的発展過程

以下は川上貢『新訂・日本中世住宅の研究』「中世寝殿平面の史的発展過程の考察」(p.548-)がベースである。中心となるテーマは北側ケ(褻)空間の発達。キーワードは並戸。ただし所々私見が加わっている。

図はひとつを除き作り替え、部屋割りを色で表した。柱間寸法は寝殿は全て同じで一丈のつもり、仏地院は約2/3で実寸ベースで合わせてある。建具は史料に明らかなものを中心とし、不明な部分は無理に記入しなかった。なお、そのまま使った図版は旧版の『日本中世住宅の研究』を用いた。これだけ縮尺は異なる。

平安時代

平安時代の代表例、東三条殿

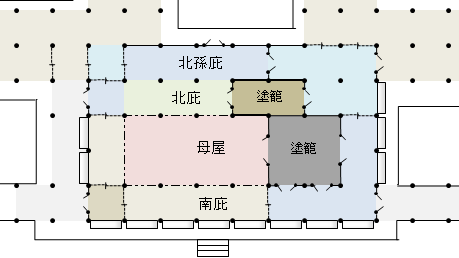

まず平安時代末期の寝殿平面の代表例として東三条殿をあげておく。東三条殿自体は大規模寝殿造花盛りの時代、長久4年(1043)の藤原頼通再建の第5期のものであるが、指図や用法の詳しい情報が残るのは12世紀後半の状態である。

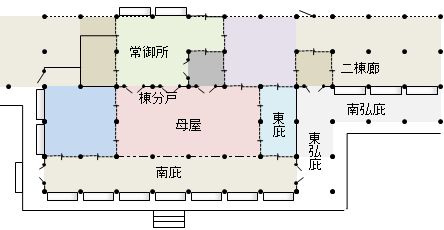

東三条殿の寝殿

東三条殿の寝殿は、六間四面に北孫庇と西弘庇を加えた桁行九間、梁行五間の規模である。柱間寸法は不明だが、大饗の席の配列などから、南庇は12尺はあったように想像される。

寝殿東北に車寄廊(卯酉渡殿)と子午渡殿、西北に細殿廊と上官座廊、東西両面南端に透渡殿などがあり、東対、北対、西蔵人所、西中門廊に連絡していた。母屋東と北庇東の二ケ所に塗籍があるが、母屋に塗簡が設けられている点で古制を留める。

しかし、藤原忠実がこの屋敷を相続した直後の移徙の指図によると、母屋に伝統的な室礼をし、帳も建てるが、実際に居間(常御所、寝室としたのは北庇であった。ただし、北庇と孫庇はまだ一体化はされていない。

母屋北障子は、母屋と庇を仕切るたんなる間仕切ではなく、以上にハレとケの二つの世界を境界づける障壁として大きな意味をもっていた。ただし、その各々の空間構成は障子、簾、壁代、九帳、屏風・衝立などの自在に移動できる建具によって任意の大きさに仕切り、随時室礼の移動や変更が行なわれた。

また、平安時代末期においては、藤原忠実にしても頼長にしても、大饗其の他の儀式の前にはここに移徙し、儀式はこの屋敷で行ったが、実際に多く住んでいたのは別の屋敷である。そしてそちらの屋敷は例えば次ぎに上げる頼長の宇治小松殿のようにもっと簡略化された寝殿に住んでいる。

六波羅泉殿寝殿

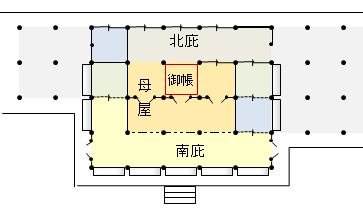

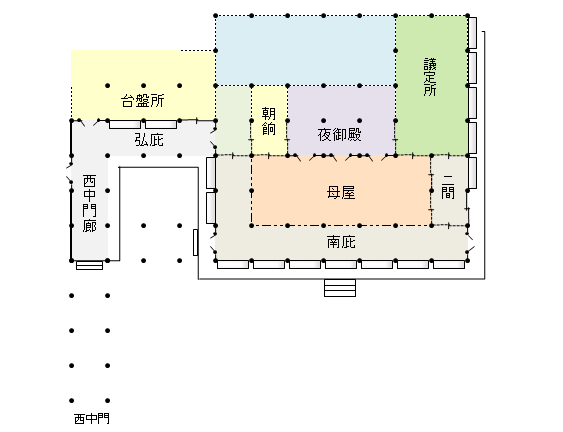

次に示すのは、同じく平安時代末期寝殿のうち小規模例に属する。『山塊記』治承2年(1178)11月12日条所収の平清盛・六波羅泉殿寝殿の平面である。

六波羅泉殿寝殿。『山塊記』治承2年(1178)11月12日条より作図

中宮御産御所のときの指図で、寝殿は三間四面屋でその東に泉廊、西に二棟廊・中門廊・釣殿が所在していた。

この母屋を中央で南北に二分する並戸が登場する初めての事例である。当時これは異例であり、『山塊記』にも「不似常儀」と評されている。並戸は母屋の毎柱間に戸がたてられて、丁度母屋を中央で二分する形に連続していたところにその呼称が由来していると考えられる。

そして、この場合に並戸内の母屋中央に産所御所が設けられたが、並戸内は先例の母屋簾中に比定され、特定者しか入室を許されない格の高い場所であった。これは先例の東三条殿寝殿が母屋と北庇をハレとケに母屋北仕切障子で二分した用法に類似している。ただし、寝殿のハレとケの二つの空間を並戸を用いてより明確に分っている。母屋を二分していることについ目が行きうがちだが、川上貢はこう書く。

六波羅泉殿寝殿は三間四面屋で北又庇も設けられていない狭小規模の建物であったところに、要御所空間の設定に際して母屋を中央で二分する室礼が行なわれたのであろう。

この寝殿では室礼の間仕切に鳥居障子、障子(絹障子か)、羅障子(羅紗紙の障子か?)などの障子が多く使われ、外廻り建具には格子、妻戸の他に杉障子、明障子、遣戸、蔀が使われ、種類が豊富になっている。特に明障子が指図に現れるのはここが最初である。ただ、南面ではすべて格子がたてられ、東西面も妻戸の部分以外は蔀で、ハレ面での体裁は保っている。

なお、『山塊記』の指図に「御帳」「御所」と書かれているのが中宮の寝所だろうが、この帳は障子帳(帳代)だと思う。この寝殿に塗籠は無い。

鎌倉時代における寝殿平面

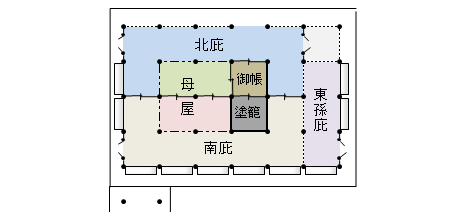

近衛殿

嘉禎3年(1237)正月近衛兼経の新居になった近衛殿の三間四面卯酉屋の推定復原図である。当時この屋は寝殿に準じた取扱いがなされている。この図は島田武彦「法住寺殿寝殿の北面御所について」(昭和26年11月)で の復原図を元に作成した。ただし、御帳の西面の判断がつかなかったため遣戸記号にしたが、違うかもしれない。これも障子帳(帳代)ではなかろうか。

近衛殿。島田武彦「法住寺殿寝殿の北面御所について」(昭和26年11月)より作図

規模は二間に三間の母屋四周に一間の庇がめぐらされ、東面に又庇が設けられ、棟分戸が母屋を中央で南と北に二分しており、先出の六波羅泉殿寝殿の手法に一致している。棟分戸によって南のハレと北のケの空間を分けた。棟分戸以南の母屋東第一間が塗龍となり、その西二ケ間を晴の座に室礼し、棟分戸以北では東第一間(塗籍の北)に御帳(寝所)を、西二間が常居所なのだろう。

母屋を二分ということでは六波羅泉殿寝殿平面の踏襲だが、寝殿の北半分をケの空間、南半分をハレの空間に分けていることでは東三条殿と同じ用法である。ただ、北に孫庇の無い小さな(と言っても現代の住宅と比べれば大邸宅だが)寝殿であるため、母屋の北半分までケの空間に取り込んだということになる。その意味では平安時代末期の寝殿平面が鎌倉時代に受け継がれていると云える。

しかし何故この屋を「三間四面卯酉屋」と呼んだのかは解らない。平清盛の六波羅泉殿が寝殿ならこれも寝殿でよさそうなものなのにと思うが、大規模寝殿時代の儀式を抱える摂関家感覚ではこれを寝殿ということはためらわれたのだろうか。これはあくまで私の想像だが。

そして、東三条殿寝殿よりは小規模だが、棟分戸(並戸)以北の常御所空間が以南の晴空間と同じ比重を占めているところにこの期における常御所空間の発展がうかがわれる。

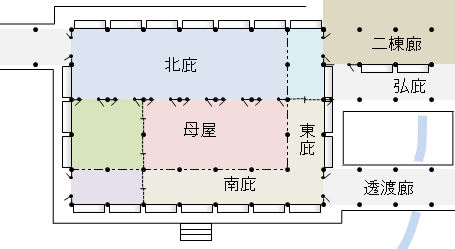

洛外院御所亀山殿

図下は洛外院御所亀山殿の寝殿平面を示す。先の近衛殿寝殿よりほぼ30年のち、文永5年(1268)の指図に見る大規模寝殿の典型例で、同時代の洛中内裏、院御所そして公卿邸宅の寝殿もこれに類似した平面をもつ。

洛外院御所亀山殿

規模は桁行七間、梁行五間の大殿。並戸によってハレとケの用法の別が分けられていることは先出の東三条殿や六波羅泉殿の寝殿のそれらと類似している。

並戸の北の室空間は常御所に室礼され、臨時に仏事の内陣、加持所、聴間所あるいは御産御所にあてられている。北庇の青の空間の間仕切りが解らないために一室のように書いているが、おそらく三つ、右端も含めれば四つ以上のスペースに区切られていたと思われる。並戸以南は公家行事の晴儀場や仏事の道場となる。

仏事道場室礼のとき、この仕切が道場の限界となる場合が多く、仕切の北側を聴間所又は産所にあてられている場合が多い。北庇の常御所空間の拡張が進行する過程のなかで北庇と北又庇の区別が解消している。

並戸の南の母屋には塗籠が無い。おそらく母屋の西側二間(みどり)がその名残だろう。近衛殿の例を参考にすると北庇における常御所空間の発展にともなって、並戸以南の塗寵の使用は漸次減少し、遺制としてその名残を留める状態を経て、遂に消滅するにいたった過程が推測できる。

また、母屋の中に遣戸による仕切りが始まっている。室内の間仕切りに遣戸が用いられることは平安時代からあったが、それは母屋と庇の仕切り、庇の中での仕切りであった。もっともそれは庇の吸収と同時でもあるのだが。

川上貢は特に注目はしていないが、庇が母屋に吸収されてしまっている。この御所は東礼(東に正門)の寝殿造である。その礼向きには東庇はあるが、西には無い。上の図のグリーンの部分である。もちろん屋根の形としては西一間が庇なのだが、用法としてはもう母屋と一体化されているように見える。そしてそれは同時代の大炊御門万里小路殿にも、冷泉富小路殿の小御所でも、こpのあとの今出川殿でもみられる。常磐井殿や二条高倉殿は若干不明瞭だが同じことが云える。 母屋の両脇は必要があれば伝統的な庇として設えるという感じだ。それが並戸による寝殿の南北の分割と同時期に、

今出川殿・寝殿

亀山殿をはじめ鎌倉時代の寝殿諸例で並戸以北の梁行間数が二間を数えること、とくに鎌倉時代後期の今出川殿寝殿(図下)では並戸以北の産所御所が南北行二間の間数を示しているところに明らかである。

今出川殿・寝殿。『公衛公記』収録指図より。

この今出川殿寝殿は先の亀山殿同様に、並戸に引違障子をたて、塗寵の名残が遣戸で仕切られた室(青の部分)になっている。亀山殿同様に東礼の寝殿造なので、塗寵があるとすれば西側で、大饗を母屋でやったとしてもそこは屏風で覆われるので伝統行事には差し支えない。むしろ西の用途が広がる。

そして並戸の北の空間もまた同様に遣戸(おそらく現在の襖)で仕切った室に細分され、その一室として産所が設けられているところに近衛殿、一条殿そして亀山殿の形式をうけついだその後の発展的変化が示される。ただし乾元2年(1303)の御産所には常御所西一間を使っているが。したがって、鎌倉時代寝殿の変遷は平安時代寝殿の形式を継承して、並戸の南では塗簡の消失、並戸の北では常御所の発展の過程をたどり、建具による間仕切の増加と用途による専用スペースの成立が見られる。

南北朝・室町時代

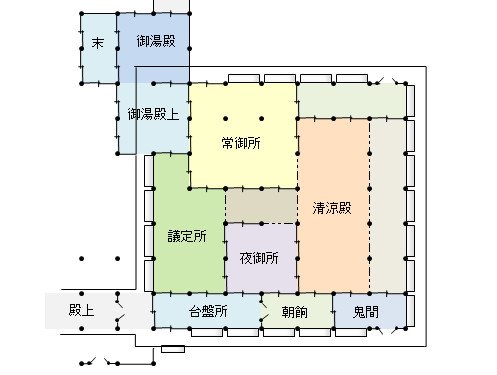

内裏土御門殿

次の南北朝時代は鎌倉時代の傾向をひきついで更に発展させる。この図は内裏・土御門殿の寝殿平面である。

南北朝期内裏・土御門東洞院殿寝殿図。

ここでは桁行、梁行ともに七間という先例にみない梁行間数の拡張が示される。

並戸によってハレとケの二者に両分される手法は鎌倉時代の踏襲だが、梁行間数が主に並戸の北でそれまでの二間から更に倍の四間にまで拡大している。この寝殿は紫震殿と清涼殿を兼ねており、並戸の南は紫寝殿兼清涼殿の昼御座(ひのおまし)、二間。並戸の北を夜御殿(よるのおとど)、朝餉(あさがい)之間、鬼間、常御所(つねのごしょ)、議定所に割りあてられていた。

そして、南は母屋と庇に間仕切し古制を留めていたが、北では並戸に接して中央に夜御殿(塗籠)をもち、其の他を建具で仕切り、諸室に分けていた。

ただ、平面を離れて、屋根を支える柱の構造としては、完全に新時代に突入している。平安時代の寝殿造の母屋・庇の小屋組ではこの間取りは出来ない。屋根の架構・小屋組が床面に現れる柱列から完全に独立している。この小屋組の発達は後の二条城大広間のような書院造成立のひとつの前提である。平面の用法、そして台盤所(二棟廊)や中門廊と云った屋々の構成は寝殿造や平安京内裏の伝統を受け継いではいるが、建築技術的には書院造の時代に入りかかっていると云える。いわば書院造前夜である。

応永(1394〜1427)度内裏の清涼殿

これと同形式の平面が次期の応永(1394〜1427)度内裏の清涼殿(下図)に見られる。

川上貢『日本中世住宅の研究』 p351より

つまり、この清涼殿平面は鎌倉時代の寝殿平面の南北朝時代を経て、室町時代初期にいたる発展を示すものといえる。清涼殿なので東が正面だが、東を南と見なして寝殿と合わせてみると、並戸(清涼殿の上間仕切り)の南は寝殿の母屋と南・西・東の庇の形式を引き継ぎ、並戸の北は北庇のより一層の拡張発展形が見える。

したがって、応永度内裏清涼殿平面は前記の南北朝時代内裏寝殿の形式に直接の系譜をひいており、そして鎌倉時代の上層寝殿に祖形を求めることができる。この形式は次期の康正度内裏に受け継がれ、後世の近世内裏のそれらにも影響を及ぼした。

屋根の架構・小屋組は更に進んでいるように見えるが、どうなっていたのか想像出来ない。平面図から独立しているとしか云えない。

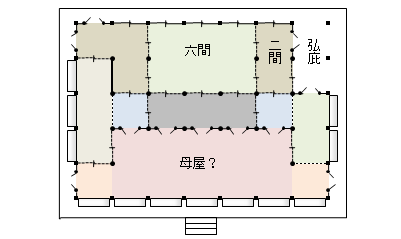

足利義満の北山殿寝殿

この類型平面は同時代の将軍御所寝殿にもあらわれていて、義満の北山殿寝殿や義教の室町殿寝殿平面にもみることができる。

(足利義満の北山殿・寝殿)

上の図は北山殿寝殿の平面を示すもので、桁行七間、梁行五間の規模をもち、並戸以北の室空間が以南のそれよりも大きく、塗簡が並戸以北に並戸に接する。おそらく六間が常居所(常御所)だろう。この様子は内裏清涼殿の常御所、夜御所、議定所などの構成に類似を示している。ただ、南が母屋・庇の構造ではない。一応ハレの場を用意はしているが、北側のケの空間が重視されている。

もうひとつ。この図では部屋を「六間」とか「二間」と呼んでいる。柱間ベースでの部屋の広さを表している。逆に五間四面孫庇付というような呼ばれ方はもうされていない。屋根を支える柱の構造は母屋・庇型ではない。

足利義満の北山殿小御所

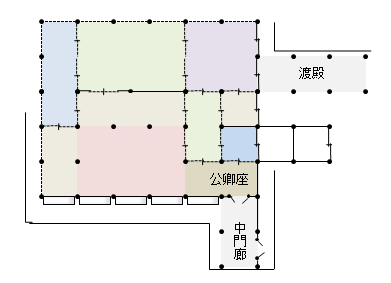

この先、小御所の話題も出てくるので、その例に北山殿の小御所の平面図をあげておく。寝殿の副次施設として正規寝殿に準じた性格を持ち、寝殿に準じた用いられ方をする。しかし正規寝殿のように並戸の南に母屋と庇の古制を残すようなことはみあたらない。小御所あるいは略式寝殿では、内裏や大臣家の寝殿に要求された公家行事の縛りが無いためだろう。つまり、母屋・庇の寝殿造は、最上層の生活においても実は必要が無くなってきた、そぐわなくなってきたということである。

上の図は『門葉記』にある仏事の指図から川上貢が起こしたものだが、仏事の指図なので間仕切りの一部を取り払っているかもしれない。渡殿の下のグレーの部分は良く解らない。一品親王や院家の高僧、其の他の僧の行水所になっている。中央から西南側にかけて、普段は部屋かもしれないと思う処の色を変えてみた。特に北側、ちょうど小御所の中央に当たる部分は納戸、塗籠に使えるように思う。母屋・庇はともかく、中門廊、公卿座、主室という構成はきちんと実現されている。

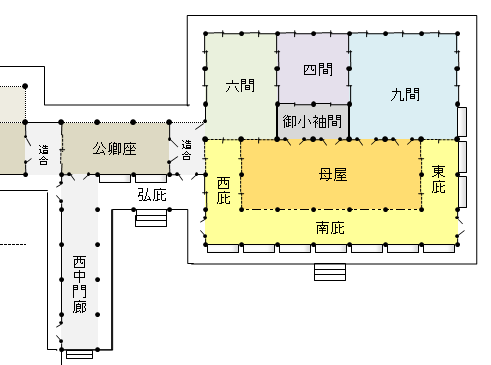

足利義教の室町殿寝殿

この図は指図の残る最後の寝殿、足利義教の室町殿寝殿平面である。建物は義政の代に烏丸殿に移築されたあと、再び室町殿に戻ったと思われ、文明8年(1476)11月22日に焼失する。おそらく最後の寝殿だろう。内裏や北山殿の先例にみたところとほとんど一致している。規模は桁行七間、梁行六間で、並戸はちょうど梁行の中央に位置していた。

義教・室町殿寝殿図

並戸の南では母屋と庇の構成である。義教の任大臣大饗儀式の儀場装束が南庇西5ヶ間と西庇2ヶ間で行なわれた。その様は平安時代末期の東三条殿や鎌倉時代中期の近衛殿における大饗装束にみるところと全く一致している。

並戸以北は九間、四間、六間そして塗簡(御小袖間)の諸室を構成したが、それは恒常的室構成で建具の移動によて臨時に間仕切られる性質のものでなかった。この諸室は南面を儀場とする晴儀式の控室あるいは仏事の聴間所、招客の居間や寝所、そして重宝の格納庫、番衆控室などの補助的用途に使用されたが、それはこの御所では常御所が独立して別に造立されていたことにもとづく。寝殿は既に主人の住まう処では無かった。

川上貢の研究の結論

ここまでの結びとして川上貢の研究の結論を引用で示しておこう。以下の文が川上貢の研究の中核であると私は思う。

六波羅泉殿や近衛殿の例が何れも並戸で母屋を二分しているところから室町寝殿も同様に並戸が母屋中央に位置したと考えるのは早計であろう。即ち、ハレとケの空間分化の発生は寝殿の母屋と北庇を仕切る並戸の発生となってあらわれ、次にケの室空間の拡張と分化にみられる。北庇の拡張は北庇と北又庇の区別の解消に示され、そして母屋北端並戸以北における北庇自体の北への拡張であって、並戸が南の母屋に移動して母屋空間を侵すかたちをとらなかった。鎌倉時代より南北朝時代そして室町時代の諸寝殿にみられる並戸を境とする南と北の空間構成の明白な相違はこの北庇の発展経過を物語っている。つまり、並戸以南のハレ空間は先例を重んじ、変化を避けた公家行事の儀礼の場として、平安時代カらの古制が踏襲されてきた。他方、ケの空間は公的儀礼ほどに先例にこだわらず、利便を優先した私生活の場であったので、時日の経過とともに空間構成は発展的に変化していくことになった。

六波羅泉殿や近衛殿の母屋二分の例は私には非常に衝撃的に見えたが、それらは何れも三間四面屋の小規模例で、当時でも「特殊なケース」と見倣されていたのはそれぞれのページに見てきた通りで、その後の事例では「新義」の主流にはならなかったことはこのページにあげた平面図で明らかだと思う。

柱については、初期の寝殿では基本丸柱で、弘庇だけ角柱というのが基本であったが、北山殿や室町殿の例では丸柱とならんで角柱が使われ、室町殿では並戸の南のハレ向を丸柱、北のケの側ではすべて角柱、あるいは全て角柱であったかもしれない。二通りの指図がある。

殿舎の構成においては室町時代に至っても、西か東の晴面、あるいは礼面に正門と北門、正門の正面に中門、中門廊、車宿、随身所、殿上、公卿座の構成が、平安時代から鎌倉時代を経て、ほとんど変わることなく踏襲されていた。ただ、屋敷の奥向では常御所、会所、持仏堂、観音殿、泉殿など前代に例をみない変化に富んだ構成を示している。持仏堂、泉殿などは平安時代からその例は多いが、会所は平安・鎌倉時代には例が無い。鎌倉時代の似たようなものは遊興の場としては弘御所や泉殿か。接見・接客が政治的にも重要な場になってきたのは室町将軍からである。

つまり公家行事のもつ伝統の根強さが、寝殿南面に限らぬ屋敷全体でのハレ面のつくりを制約する。それは格式でもあった。僧の院家でも同じである。高位の僧の多くは、皇室、公卿、将軍家の子弟であり、貴族社会の一員であることを忘れてはいけない。

公家行事も元々は生活そのものだったが、生活は時代とともに変化する。儀式と格式はどの時代でも伝統的で保守的なのだ。それは結婚式の新郎新婦の衣装を思い浮かべるだけで納得出来るだろう。結婚式は一生に一度、あっても二度ぐらいだろうが、住まいは毎日である。その住まいでも、今では広い玄関など高級旅館ぐらいのものだろうが、戦前に建てられた中流住宅の玄関は広く、建物全体は和風で主人の部屋は書院造でも、応接間だけはモルタルに出窓の洋風だった。寝殿造もある意味それと変わらない。住まいは格式を示す。とは云え、戦前の中流住宅のままでは今だと住みにくかろう。同じことが寝殿造にも起こったと思えば良い。格式や年中行事は守らなければならないが、その一方で行事に規制されない空間が拡張し、ハレとケの明確な区別を生むことになったと。

ハレとケの明確な区別が進行するにつれ、それを維持するにはそれなりの費用がかかる。かくして戦前の中流住宅に当たり前だった様式を維持出来るのは、今ではとってもお金持ちだけになった。お金持ちでも寝殿造にそっぽを向くようになったのが江戸時代である。

文明17年(1485)南都仏地院

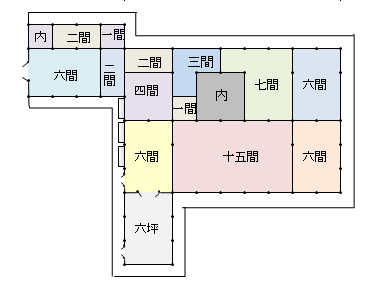

そうした応仁の乱後の新情勢に対処して、非本式寝殿あるいは常御所の系譜をひくいわゆる主殿が正規寝殿に代わるものとして登場してきた。その代表例として文明17年(1485)南都仏地院に造立された主殿である。

南都仏地院 p.448

西の侍廊、南に突き出る中門廊を除いた主殿は桁行九間、梁行六間である。ただし柱間一丈(10尺)ではなく六尺六寸、つまり約2mで、柱間一丈ベースの2/3、かつての三間四面西孫庇付とほぼ同じ広さである。しかしもはや間面表記では表せない。

梁行中央で屋内を南と北に二分するところの東西行に連続する建具仕切(並戸)がみられる。並戸以南は15間を中心に左右に六間二室が配され、並戸以北は内(塗簡)、六間、七間、三間、一間、二間、四間の諸室に細分されていた。これを先出の義教の室町殿寝殿や応永度内裏清涼殿の平面に比較すると、屋内を南と北に大きく二分する並戸が設けられ、そして並戸以北が塗籍をはじめ諸室に細分されていた様子は両者に共通している。

並戸以南の構成で母屋と庇の別を解消し、襖障子で間仕切り、そして外廻り建具を腰障子、遣戸、明障子で置換すれば、室町殿寝殿平面は仏地院主殿のそれとほとんど変わるところがない。つまり、両殿の相違は並戸以南の母屋・庇の別の解消が一番大きい。この変化は応仁乱後の前述の状況の中で、公家行事にみる古代的体裁の保持と踏襲が困難になった、あるいは諦めたということだろう。並戸の南の古代的形式が薄れた処に、並戸の北において発展してきた建築様式や建具が全面的に進出した。

仏地院では柱はすべて五寸角の角柱、内外の仕切建具、畳の敷詰、そして間取りの諸点において、のちの書院造の形式に接近している。このページの結論は川上貢先生に直接語って頂こう。

仏地院主殿平面からうかがえることは、これもまた前出の諸寝殿に成立する類型に属して、乱後における諸情勢の変化を反映したところの形式の発展変形を示すものであり、そして近世書院造主殿成立への方向を指向するものと言える。つまり、仏地院主殿平面は応仁乱後に突然出現したものでなくて、平安時代にさかのぼる寝殿平面が鎌倉時代、南北朝時代そして室町時代初期の長い年月をかけて、継続的に徐々に発展しながら成立をみたものであった。(『新訂・日本中世住宅の研究』、p.556)

この仏地院平面に見られる様式が、平安時代以来の寝殿造と、後の書院造のちょうど接点になっている。つまりは、書院造は寝殿造から生まれたというのが川上貢の『日本中世住宅の研究』の論旨であり、そしてその説はほとんどの建築史研究者に支持され、既に定説となっている。本サイトではとりあえずこのこの仏地院平面に見られる様式を主殿造ということにしておこう。

初稿 2016.10.31