寝殿の構造

母屋と庇

寝殿造の中心となる建物は母屋と庇からなるが、中心となる建物とはまず寝殿である。対屋はそうで無いこともあるが、例えば東三条殿の東対(復元模型[4])は向きは違っても寝殿とほとんど変わらない平面をもつ。中心となる建物は側柱(かわばしら)と入側柱(いりかわばしら)により大きな屋根を支える。

法隆寺西院伽藍の大講堂。建造は正暦元年(990)と寝殿造初期の時代であり、建物は側柱と入側柱による母屋と庇の構造と云う点で寝殿にも共通する。なおこの講堂は西に一間増築しているため組入天井の母屋の部分に柱が一本残っている。

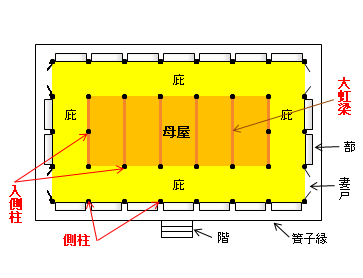

五間四面の平面図。柱の上で横に繋ぐものが桁であるが、庇の部分の梁(繋虹梁)とともに図では省略した。

なお、図には母屋の両端の柱を3本としたが、中間の柱は無くてもよく、現に東三条殿には無い。

側柱は建物の外側の柱でその内側は庇(図の黄色の部分)である。入側柱は母屋(図のオレンジの部分)を囲む柱で母屋の梁行(建物の縦横の短い方の断面)は二間、つまり側面から見ると柱三本分で、柱間(はしら ま)は二つ、二間(ふたま)である。柱間は通常一丈(10尺=約3m)程度あり、二間(ふたま)とは約6m前後である。母屋の内側には柱は無い。

例外は有る。『山槐記』、治承2年11月12日条にある平清盛の六波羅泉殿や、鎌倉時代の常盤井殿や近衛殿の寝殿などである。

そこが総柱建築とは違う。その約6mの梁(大虹梁)で屋根の重さを受け、その梁を両側の柱で支える。その母屋を庇が囲む。庇の幅は一間(ひとま)でありその約3mを母屋側の入側柱と外側の側柱で支える。

建物を支える構造

軸組

寝殿造に限らないが、建物の構造は軸組と小屋組に分かれる。軸組とは、まず地面から垂直に立てた柱、側柱と入側柱。そしてその柱の上に乗る梁と桁。柱の中間に取り付けて建物の横揺れを防ぐ長押(なげし)、鎌倉時代以降には貫(ぬき)などである(原田多加司2003、p.260)。

建物の構造とその組み立ては太田博太郎観修・西 和夫著、『図解 古建築入門―日本建築はどう造られているか』の「その1 平家で天井のない場合」がとても解りやすい。平安時代に建てられた法隆寺の食堂(じきどう)をモデルにしているので、切妻屋根の瓦葺きで、それ故に斗(ます)を使うところは寝殿とは違うが、基本的には同じである。(西和夫1990、pp.14-41)

内法長押(うちのりなげし)

長押(なげし)は取り付ける位置(高さ)によって数種類あるが、寝殿造の構造に関係するのは内法長押(うちのりなげし)と下長押(しもなげし)である。内法長押は現代の標準的な住宅やアパートならおおよそ天井の高さである。寝殿造の時代には今のような平天井は無いか、あっても今よりも高い。従って、屋内から見ると内法長押は柱の途中の、人の身長よりもずっと上に取り付けられその上は塗り壁。その下には、それが建物の外周の側柱の列であれば、蔀戸や妻戸(後述)があり、その内側に御簾が下がる。入り側柱の列、つまり庇と母屋の間なら、壁代(かべしろ)と御簾である。

画像は法隆寺東院伽藍の礼堂。上級建築には普通釘隠しを使うがここでは使っていなかった。

長押とは角材を釘一本で柱に打ち付けたものだが、釘1本で柱の横揺れを押さえられるのは、長押に丸柱に合わせた切り込み、削りが施されているからである。その切り込み(溝)と柱の形状が噛み合わせれば、丸柱と長押(なげし)が離れないように釘1本でも良い。なお、当時の釘は今日想像するものとは違って太くかつ長い。『春日権現験記絵』には火事跡で釘を拾っている姿が描かれるように当時は大変な貴重品である(春日権現験記絵、p.6下段)。

法隆寺iセンター(インフォメーションセンター)二階に展示されている釘。

下長押(しもなげし)

法隆寺・聖霊院の前面

下長押(しもなげし)は床の高さに取り付ける長押である。法隆寺聖霊院にみられるように、空間の格によって、床は長押一段分づつ下がる。この画像で云えば蔀や御簾の内側が庇、外が弘庇で、長押(なげし)1段下がり、更に右側の縁でまた長押1段下がる。柱をそれらの長押(なげし)で直立させ、横揺れを防ぎ、その上に梁と桁を乗せる。この軸組は寝殿造に限らず、寺院や官衙も含めて、飛鳥・奈良時代から平安時代に到るまでの上級建築に共通する技法である。

貫(ぬき)

貫(ぬき)はその長押に代わって柱を繋げ、直立させ横揺れを防ぐ技法で、鎌倉時代初期の重源による東大寺再建時に中国(宋)から導入された。このとき導入された中国風建築様式を大仏様と呼ぶ(太田博太郎1989、p.102)。大仏様自体は重源の死後急速に廃れるが、この貫(ぬき)の技法だけはその合理性から急速に浸透する(後藤治2003、p.66)。なお『建築大辞典』では禅宗建築により伝えられたとある(建築大辞典1993)。

鎌倉東慶寺山門の貫(ぬき)

貫(ぬき)とは、柱に鑿で四角い穴を掘り、そこに角材を貫通させて、その穴の角材の上に斜めに削った楔(くさび)を填めて叩き込む。これで長押(なげし)よりも強固に柱が倒れるのを防ぎ直立させる。なお、それ以前の飛鳥時代から柱の上に梁を乗せるときに柱の上部に溝を掘り、そこに桁方向に頭貫という横架材を填めるが、この場合は穴ではなく溝であり、その柱と梁を固定するものは、その上の屋根の重さであって楔ではない。鎌倉時代以降、寝殿造は次第に変化し、書院造に近づいていくが、それは貫(ぬき)の技法導入以降である。

屋根を支える構造

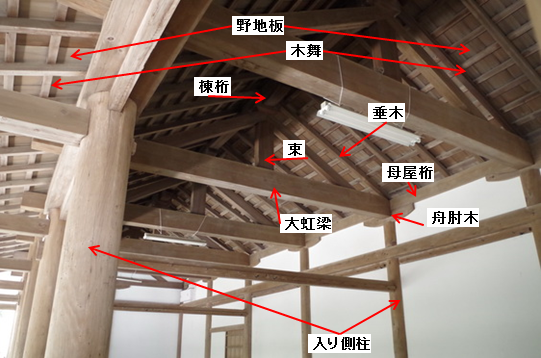

母屋の屋根を支える構造は柱の上に舟肘木を載せ、その上に大虹梁が乗り、その上に母屋桁が乗り、そこまでが軸組で、その上が小屋組である(原田多加司2004、pp.99-100)。まず 約6mの大虹梁の中央に束を立てて棟桁を支える。そして棟桁から母屋桁にかけて垂木を渡し、その垂木の上に横に木舞を乗せ、その上に野地板を張るというのが基本である。瓦や檜皮葺はその上である。

屋根の頂上である棟桁が受ける重さは地面から直立する柱ではなく、束を通して梁(大虹梁)が受ける。従ってこの梁は太くないと屋根を支えきれず折れて建物は倒壊する。コストも技術も必要とするため、寝殿造でも主要な、中心となる建物だけに限られる。

以上は基本構造で、実際には上級の建物ではこうして見える屋根裏は化粧屋根裏、垂木も化粧垂木であってその上に野垂木が乗っている。法隆寺の大講堂でも、庇の上に見える垂木は化粧垂木であり、屋根は二重になって、それで緩やかなスロープを実現している(建築史図集(日本編)1964、p.48)。屋根の表層、表面の成形はそうしてなされるが、屋根の加重を支える構造は変わらず、こうして見える化粧垂木も上の野垂木からの加重を支えている(太田博太郎1989、p.23)。屋根の表層である檜皮葺や木舞、野垂木や野地板は雨によって早く痛み、檜皮葺の場合は35年程度(原田多加司2004、p.22)のサイクルで改修工事が必要となる。

絵巻きにはその修復が思うに任せず、檜皮が剥がれて野地板が向きだしになっている姿もよく描かれている。例えば『年中行事絵巻』の貧乏貴族の寝殿などである。

その工事範囲の中心はこうした化粧屋根の上の野屋根の部分が中心となる。ただし鎌倉時代の絵巻に現れるような下層の寝殿造まで法隆寺大講堂のような化粧屋根であったのかどうかは不明である。

また上記の説明では棟桁が受ける重さは真っ直ぐ眞下、梁の中央にのみかかるように見えるが、実際には扠首(さす)などで加重を梁の両脇、柱に近い処に分散させ、梁の中央の負荷を軽減させる工夫がなされている。舟肘木も桁が受ける負荷を分散するための手法である。桁は梁(大虹梁)のように二間(6m)ではなく半分の一間(3m)毎に柱で支えるが、両脇にしか支えの無い3mでは折れないまでも屋根の重さでたわみかねない。そこで舟肘木で補強し、支えの無い部分を半分程度に減らしている。板葺きや檜皮葺の屋根の重さは当時の本瓦よりずっと軽いが、瓦屋根の寺院建築などではその支えは舟肘木程度では済まず、もっと複雑で加工コストもかかる斗拱(ときょう)と云われる組物で負荷分散をしながら屋根を支えている。

軸組や小屋組は柱間寸法、葺材による屋根の重さ、軒の深さなどにより組み立て方、必要とする材の太さが大きく変わり、単位面積あたりのコストも大幅に変わる。例えば町屋のように柱間寸法が2m程度なら舟肘木も使わずに柱の上に横架材を乗せる。寝殿造では建物のまわりに簀子縁を繞らすので軒の深さもそれを支える構造も町屋や農家などとは格段に違う。

寝殿の柱間寸法

なお画像の法隆寺大講堂では柱間寸法は14.3尺、母屋の梁間は28.7尺(8.6m)もあり、同じ七間四面の一般的な寝殿造と比べると面積では約2倍になる。間面表記では面積までは表せない。一般に奈良時代から平安時代初期にかけての大寺院の主要建造物は太い柱や梁を用い柱間寸法も大きく、同じ時代でも発掘調査で判明した上層住宅では値は小さい。寝殿造の柱間寸法は約一丈(3m)と説明したが、柱間寸法の記録は少なく、ばらつきがあり、母屋の柱間に限れば法隆寺大講堂とほぼ同等なものもある。以下に表を示す。ただし記録に残るものは全て平安時代末期から鎌倉時代にかけてのものである。

1〜6は太田静六1987 より。7〜10は太田博太郎1972、p.162より。

五条東洞院殿が飛び抜けて大きいく、権大納言まで昇ったとはいえ下級貴族の出であった藤原邦綱の寝殿造が関白九条兼実や藤原基通のそれより立派であるのは、和泉・越後・伊予・播磨の受領を歴任して財力を蓄えていたことと、その財源で建てた邸宅は里内裏などに提供するためのものだからである。実際藤原邦綱は数多くの邸宅を有し、後白河院の御所、六条・高倉両天皇の里内裏に用いられた。従ってこれは院御所、里内裏の柱間寸法とみた方が適当である。