寝殿の外周

妻戸

法隆寺・三経院の西面妻戸

妻戸は両開きの板戸である。写真は法隆寺・三経院の西面で、妻戸が連続している。寝殿造では寝殿の「妻」、つまり平面図で云うと長方形の短い辺の両脇に付くのが一般的であることからこの両開きの戸を妻戸という。

この三経院は法隆寺西伽藍西側の元僧坊であるが、東側の聖霊院と同様、鎌倉時代に寝殿造の流れを汲む興福寺大工により再建または改造されたもので、妻戸については寝殿造と同じと見なせる。同様に寝殿造の流れを汲む妻戸は西明寺にもあり、そちらは 『日本建築史図集』 に図面がある(日本建築史図集2011,p112)。そこでは柱の芯々で9.4尺(2.84m)、内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。幣軸(へいじく)や方立(ほうだて)など、扉の枠があるので扉自体は高さ2.16m、幅は二枚で約2m、一枚1mぐらいである。

妻戸は寝殿造でも良く使われる戸ではあるが、両開きの戸自体は飛鳥・奈良時代からある大陸伝来の建具である。唐風建築、例えば唐招提寺の講堂などでは建物の正面にこの両開きの戸がずらりと並ぶ。ただ扉に限らず、建具は消耗が激しいので、法隆寺金堂などを例外として奈良時代のものは残らず、古い寺院、唐招提寺の講堂などでも鎌倉時代に中国から伝わった禅宗様の桟唐戸である。桟唐戸は扉の周囲に框(かまち)と桟(さん)からなる枠を組み、その内側にも縦横に骨組みを組、その間に薄板を填める(近藤豊1973、p.113)。そして扉の上部は連子窓(れんしまど)とすることが多いが、寝殿造の妻戸に連子窓を付けることは無い。

蔀(格子)

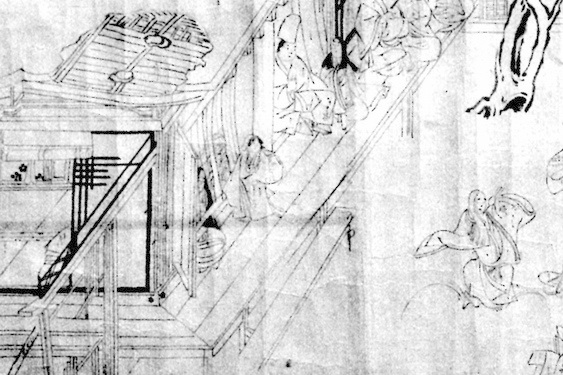

法隆寺聖霊院の弘庇と蔀

蔀(しとみ)

日本で最も古い百科辞書『和名類緊抄』(承平年問、922-938)には蔀の項があり、読みは「しとみ」とし、「覆暖障光者也」、つまり日光をさえぎり寒さや風雨を防ぐものとある。古代において天皇即位の儀式は大嘗宮正般で行われるが、それは古来からの伝統に則って臨時に建てられる建物であり、その様式が記された時代よりも相当昔の様式と理解されている。その大嘗宮正般の壁にも同じ「席障子(むしろしとみ)」や、葦や草を用いた蔀が使われている。蔀はもともとは手近な材料で作られた覆いであったらしい(高橋康夫1985、p.19)。

やや上等の蔀になると、布や板を張って用いるようになる。『貞観儀式』(推定:873-877年)には「元正朝賀儀」条に「前一日装飾於太極般、敷高御座以錦、次装飾小安齢、以布蔀十一枚為南栄界」とあって、目隠しのために布蔀が用いられたことが知られる。その蔀が建物の外周などに用いられ、唐風建築とは異なる開放的な室内を実現した最初の記録は仁寿2年(852)の「尼証摂施入状」(平安遺文101)である(川上貢1973、p.75)。

五間檜皮葺板敷東屋一宇在三面庇〔南五間懸板蔀五枚、東二間懸板蔀二枚、北三間懸板蔀三枚〕

つまり尼証摂が宇治花厳院に奉納した五間檎皮葺板敷東屋は、南・東・北の三方に庇を付加していたが、それらの庇の柱聞にはすべて「板蔀」が「懸」けられていた。この「尼証摂施入状」が、柱間装置あるいは建具としての「板蔀」ないし「蔀」についての最古の史料である。その「板蔀」が格子状だったかどうかは解らないが、延喜5年(905)から編纂され始めた『延喜式』木工寮式には幅八尺・高九尺の板蔀、方一丈の板蔀など巨大な板蔀についての記載がある。

「打ち並べ」というと鉄釘を思い浮かべるが、もっと後の時代まで蔀や障子には竹釘を用いている。

格子

通常、寝殿造で蔀(しとみ)というと、この画像のように桟を格子状に組み、板を張ったものである。内裏ではそれを「格子」と呼んでいる。承和10年(843)に建てられた東寺の灌頂院・礼堂の図にも正面七間に内側に跳ね上げる「格子」が描かれ、書き込みにも「格子」とある(高橋康夫1985、p.39)。「蔀(しとみ)」は機能、「格子」は形状からの呼び名であるが、おそらく「蔀(しとみ)」の最初は格子状ではなく、加工に手間のかかる格子状の蔀は最高級品で、内裏周辺からはじまったことから、内裏では伝統的に「格子」と呼んでいるものと思われている。

平安内裏の紫宸殿に最初から格子が使われていたのかどうかは史料が無いが、『西宮記』所引の「蔵人式」によると、仁和年間(885-889)にはすでに使用されていたことが判る(高橋康夫1985、p.12)。これらのことにより、母屋と庇による平面構造と床、格子状の蔀を含めて「蔀」による開放的な屋内という寝殿造の要素は9世紀には揃っていたことになる。

前述のように蔀は格子状とは限らない。平安時代でも『源氏物語』以前に成立していた『宇津保物語』には、きわめて質素、というより異常に倹約家な左大臣の屋敷の粗末な寝殿を「寝殴は端くずれたる小さき萱屋、編垂蔀一間あげて、葦簾かけたり」と表す(宇津保物語、p.**)。編垂蔀(あみだれしとみ)とは竹や板を編んだものを垂らしたもので、席障子(むしろしとみ)と同類である。それを非常に粗末な蔀、粗末な寝殿の表現に用いている。『更級日記』には寛仁4年(1020)頃の思い出の記述に「門出したる所は、めぐりなともなくて、かりそめのかや屋の、蔀もなし、簾かけ、幕など引きたり(更級日記、p.14)」と受領の娘から見るとずっと格下の家を表現している。

平安時代後期からの絵巻には上層住宅にはほとんどは格子状の蔀が描かれ、格子状でない板蔀は『粉河寺縁起』の田舎の猟師の家とか(粉河寺縁起、pp.21-22)、『年中行事絵巻』の京の町屋など(年中行事絵巻、pp.61-65)、格の下がる住居に描かれる。なお『年中行事絵巻』の町屋では内法長押までの高さ全てではなく、窓のような部分に短いものを付けている(年中行事絵巻、p.63)。

以下格子状の蔀を含めて「蔀」と呼ぶ。蔀は 『日本建築史図集』 (日本建築史図集2011,p112)に西明寺の蔀と妻戸の図面がある。柱間は芯々で9.4尺(2.84m)であることは先に述べた通りである。そして内法長押と下長押の間は8.1尺(2.4m)。その高さを上下二枚の蔀で覆う。この寸法は建物によって若干変わりはするが寝殿造でも平均的なサイズである。法隆寺聖霊院、西明寺の二つの実例でも判るとおり、上下二枚の蔀は上の方が大きい。

その上下の蔀の上は内法長押に打ち込まれた蝶番でぶらさげる。柱の室内側に方立が打たれて室内側には開かないようになっている。日中はそれを外側に開いて、軒先の化粧屋根裏からぶら下げた吊金物に引っかける。

法隆寺聖霊院の吊金物

法隆寺東伽藍・礼堂の例では、柱に方立と同じような縦木が打たれ、それと方立との間の溝に上から落とし込んでいる。全面を開放するときにはこれを上に引き上げて外し、他の場所へ運ぶ。室生寺の本堂(灌頂堂:国宝)ではここにあげた蔀よりも縦木・横木ともに太く重いためか掛け金で止めていた。当初からそうだったのかどうかは判らないが、掛け金は『宇津保物語』や『源氏物語』にも登場している。室生寺ほどではなくとも、蔀はかなり重いので女官一人では満足に開けられなかったことが清少納言の『枕草子』にあり(枕草子、87段)、『吾妻鏡』には朝晩にその開閉を担当する将軍御所の格子番の任命が出てくる(吾妻鏡 建長4年4年3年条、正嘉元年.12年29年条)。

遣戸(やりど)・舞良戸(まいらど)

蔀と同じ様に建物の周囲を覆うものに舞良戸(まいらど)がある。舞良戸は通常は引き違いの板戸である。写真のように横に桟を渡しているが、この桟を舞良子(まいらこ)と云い、こういう形状の扉を舞良戸と呼んでいる。「舞良戸は引き違いの板戸」と書いたが、例外もあり、絵巻の『春日権現験記絵』には片開きの舞良戸も出てくるが、その例は少ない。なお、舞良戸は南面に用いることは少なく、主に裏の北面などに用いられる。

「引き違いの戸」のことを「遣戸」(やりど)と言う。「引き違いの戸」とは現在の襖や障子がそうであり、上の鴨居、下の敷居に掘られた溝に戸を填めて、横にスライドさせて開閉するものである。その戸は舞良戸のことが多いが、それ以外もあり、代表的には格子を戸にしてスライドさせる場合もある。板で塞いでいない格子の例では法隆寺・聖霊院(しょうりょういん)の内陣と外陣の境にある。寺院の場合には拝ませるが中には入れないという意味で、板などで覆わない格子に意味はあるが、住居の場合にはその意味は無く、板で塞いでいる。そうした格子戸を「遣戸」に使っている例は『年中行事絵巻』第18巻3 「安楽花」(やすらいはな)に描かれる下級貴族の屋敷である(年中行事絵巻、p.103)(年中行事絵巻(集成)、14、p.56)。

なお、この下級貴族の屋敷でも南面に遣戸を使うのは端だけであり、画像の左側はは蔀である。

日本絵巻物集成14 『年中行事絵巻』 、雄山閣 1931、p.56 「安楽花」

実物では奈良の元興寺・極楽堂正面、室生寺の弥勒堂(重文)などににある。

奈良の元興寺・極楽堂

「遣戸」(やりど)は10世紀末頃と云われる『落窪物語』や『源氏物語』にも登場し、『源氏物語』では東屋の巻に「遣戸といふものさして、いささか、あけたれば、飛騨の工匠も恨めしき隔てかな」とある。

『落窪物語』巻之二では遣戸のディテールが想像出来る。好色な老人が姫君の部屋に入らないように、姫君とその侍女が内外から工作する場面である。「遣戸の後さすべき物もとめて、(中略)遣戸の方の樋にそへて、えさぐらすまじくさしさしさりぬ。内なる君はいかにせむと思ひて、大きなる杉唐櫃のありけるを、後をかきて、遣戸口におきて」とある。この中の「樋」とは今で云えば敷居の溝であり、侍女は外側に溝に心張俸を見つからないようにさしたと。現在の敷居の溝ではこの話は不可能である。溝は僅かなので見つからないように心張俸など入れられない。しかし寝殿造の時代に敷居の溝を掘るカンナなどは無く、鑿で削るか、逆に溝を掘るのではなく敷居に棒を打って土手を盛り上げることで「樋」を作ったりする。その場合には多少深いので見つからないように心張俸を刺すことは可能である。一方室内の姫君は大きな唐植を心張棒の代わりに置いたと。引違いの戸の原始的な戸締り方法である。

ちなみに現在の襖の厚みは2cm弱だが、この当時はその倍以上あったかもしれない。『落窪物語』はシンデレラのような継子の物語であり、「落窪」とは北孫庇のような母屋・庇の床から一段下がった、普通なら侍女などが控える場所に住まわされていたことからである。そこに手間の掛かる薄くて軽い高価な建具など使わない。薄いものが高価なのは、当時の木材は縦には割って、それを槍鉋(要するに小槍のようなもの)で削って使うからである。現在は元より、江戸時代の建具などよりも寝殿造の建具は普通は相当に無骨である。室生寺の弥勒堂(重文)は鎌倉時代のものであり、建具は創建以降何度も取り替えられているかもしれないが、奈良に残る格子の中でも無骨である。なおこの無骨な格子は上部に板の代わりに和紙を張ってあり、明障子になっている。

室生寺の弥勒堂の格子の遣戸

明障子

平清盛の六波羅泉殿の指図(『山槐記』、治承2年11月12日条)の左上に「アカリショウシ」(明障子)の記載がある。それが壁、遣戸、蔀などとともに寝殿の外との隔ての位置に出てくる。明障子は後には現在のショウジ(以降現在の障子は「ショウジ」と記す。)に近づくが、その場合は蔀や遣戸(舞良戸)の内側である。雨のときや夜間は蔀や遣戸を閉めることで、濡れることも、防犯上の問題も解決する。六波羅泉殿の指図では外側の覆いとして舞良戸も蔀も無いので現在のショウジをイメージすると妙な感じがするが、室生寺の弥勒堂も同様に外側に覆うものがない。

室生寺の弥勒堂

鎌倉時代には絵巻きにも腰高障子というものが現れる。建物の外周に現在のようなショウジを用いた場合で、上から下まで和紙だと特に下は雨に当たってしまう。そのため下部は板にし、上のみ和紙をはって採光する。室生寺・弥勒堂のものはその初期の状態である。これだけ頑丈な格子であれば防犯上も問題はない。ただ室生寺の場合は現在の障子紙よりも厚手で丈夫な和紙なので、透過量は少なく、暗闇よりはましという程度である。ただし当時の明障子に張られたのは和紙とは限らず、すずし(生絹)かもしれない(高橋康夫1985、p.27)。鎌倉時代以降の絵巻に現れる明障子は室生寺のものほど無骨ではないが、六波羅泉殿の明障子がそのどちらに属するのかはこの図しか無いので不明である。

簀子縁

簀子縁も寝殿造の重要な要素である。ただし多くの寺院にもいまでもそれがあるように、寝殿造だけにある訳ではない。しかし同じ時代でも下層の庶民の住居には無い。なお、欄干が付けられるのは公卿以上で、欄干の無い寝殿は格の低い屋敷と見なされる。