�Q�a�̓����i����j�@

�����̓����ɕǂ�Ԏd��͏��Ȃ��B�����ɂ͋�Ԃ����̂ɛ�i����т�j�ށA�z�̕Ǒ�i���ׂ���j�܂�J�[�e����A����i�݂��j�ƌĂ����i������j��p�����B���̌�̌���̔��B�ɂ��A����Ɍ��݂̉���V���E�W�Ŏd����悤�ɂȂ邪�A�������܂ދV���̏ꍇ�ɂ͂����P�����ě�ނ����ɕς��Ă���B��������ɓ����Ă��A�Ǒ�����A�����đ�a�G�̕`���ꂽ�����������Q�a�̐����Ȏ���i���炦�j�ƔF������Ă����B

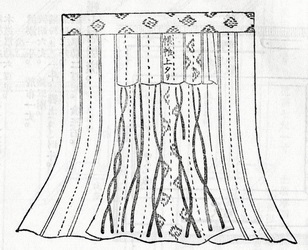

����i�݂��j

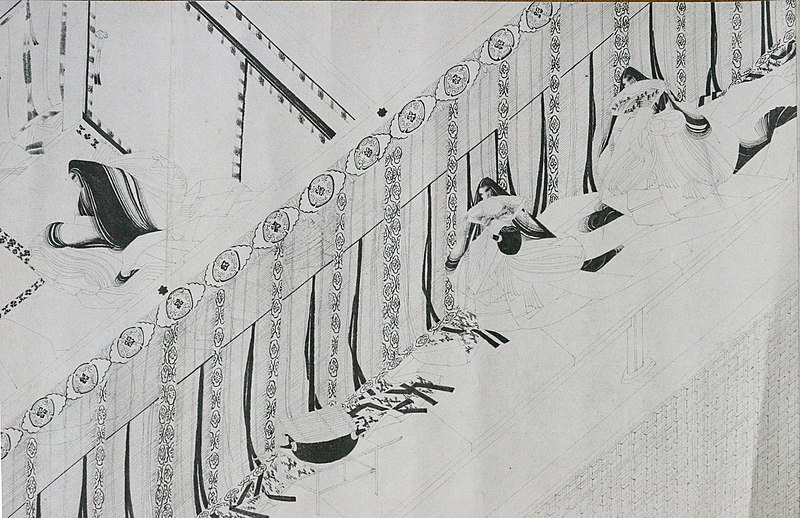

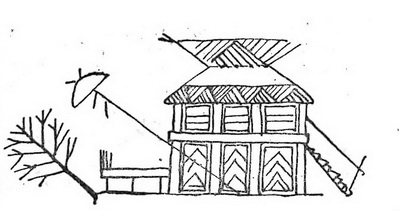

���̓�̉摜���@�����E����@�̌���ł���B���i������j�̍����i�Ǝv�����̌��ʂ��������₷���B�Â�������͖��邢�O�������邪�A�O���璆�͌����Ȃ��B

�@���݂Ȃ瑋�ɗ����~�낵�Ă��A��ɂȂ�ΊO����ی����ɂȂ邪�A�Q�a���̎���ɓd���͖����B

�@����ɖ�͎��i���Ƃ݁j����Ă���B

�{���E�Ǒ�i���ׂ���j

�{���i�����傤�j

�{���i�����傤�j���Ǒ��i���ׂ���j�͕z�̃J�[�e���ł���B��i�����j�����������ɖD�����킹��B�������ォ�牺�܂őS�ĖD���̂ł͂Ȃ��A���Ԃ͖D�킸�ɁA�z�������J�����̌��Ԃ������������������悤�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ��12���I���������́w�N���s���G���x��3�u���{�v�ł͎�l�Ƒ��̒j�́A�Q�a���O�Ԃ̌���������グ�Ă����Č������A���̓�Ԃɂ͌�������낵�A���̓����ə{�������Ă��Ă���B������ǂ�����ƁA��l�̉Ƒ��Ȃ̂����[�B�Ȃ̂��A4�l�̏������{���̒������J���ē��{���������Ă���i�N���s���G���Ap.18��i�j�B

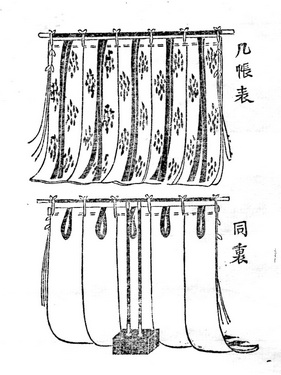

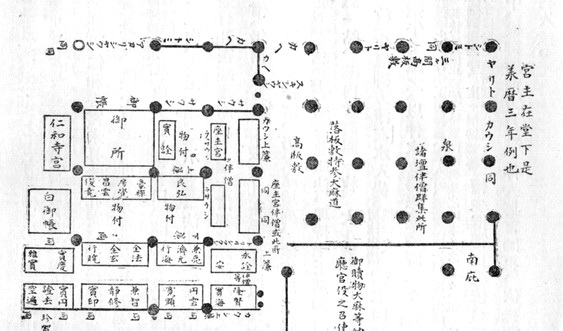

�֍������A�w����{�a���x�}���x1925���

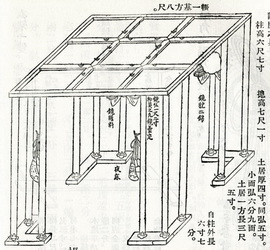

�{���i�����傤�j�͎����^�щ\�ȑ�t���̒Ⴂ�J�[�e���ł���B���̍\���͓y���i�����j�� �����l�p���̑��2�{�̊ے��𗧂āA����n���A����ɛ��R�Œ݂��B�Ă͐��� (������) �A�~�͗��茦��p�����B����̓����ɗ��Ă�͎̂l�ڙ{���ŁA�l�ڂƂ͓y���i�����j����̍����ł���B6�ڂ̛�i�Ƃ�j5����Ԃ����킷�B�\�͋��،`���i�_�̂悤�ȁA�������̌`�l���������́j����Ƃ���B���ƕR�͕����ł���i�֍�����1925�App.8-9�j�B�O�ڙ{���̏ꍇ�͛�5���ŁA��l�̌���̖T��Ȃǂɗp����B�����Ă�����O�ڂŏ\���B���B

�Ǒ�i���ׂ���j

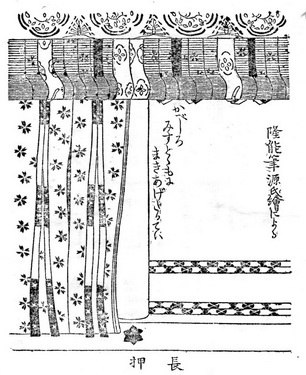

�Ǒ�i���ׂ���j�͙{�������ƒ�������āA���@�����i�����̂�Ȃ����j�Ɏ��t�����悤�ȃJ�[�e���ł���B��������3���̒��Ԃ��̂����牡��������{���Ɏg�����̂�肩�Ȃ�傫���B�w���ڎG�v���x����l�ɂ́u�Ǒ㍟��j�e�A��������ڔ�����v�Ƃ���i���ڎG�v���Ap.596�j�B�Ǒ�͒ʏ���t���鍂������2�ڒ����B�ʏ����̓����͎l�ڙ{�������A�~��͊��C������邽�߂ɕǑ�ɕς���B�Ǒ�͈������ŕ��d���B�\�͋��،`���Ȃǂ̖͗l�ŗ��͔��n�ł���B����������グ��Ƃ��͕Ǒ�������グ��̂���Ƃ��A���̂Ƃ��͖ؒ[�i���͂��j�Ƃ���������c�ɂ���ċ��Ɋ����グ��Ō��ԁB��Ƃ͛�ɐ��ꉺ�����Ă��錦�̕R�ł���B�{���ɂ������Ă���B���̓����ɂ܂��{���𗧂Ă��i����a�q1979�Ap.23�j�B

�֍������A�w����{�a���x�}���x1925���B���������̐}�̕Ǒ�͏����Z���B

���i�����傤�j�ƛ�i�܂�j

���i�����傤�j�ƛ�i�܂�j���J�[�e���̈��ł���B�Ǒ��{���͊O���`����悤�ɂȂ��Ă��邪�A���͊��S�ɖD�����킹�Ď��E���Ղ�A�`���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B�����Ŏg���̂����ŁA�����i�͑�a�G���`���ꂽ�肷��B���O�Ŏg���̂���i�܂�j�ŁA�G�͂Ȃ������N�₩�ȏc�Ȃł���B�w�N���s���G���x���܁u�����v�ɕ`����鈻�Y�a�i��傤���ł�j�̏�ʂɗ������`����Ă���i�N���s���G���Ap.28���i�j�B

��q�@

���ݏ�q�Ƃ����ƎV�ɘa�����\���A�ɂ₩�Ȍ��̍������ނ��̂��]���B�������Q�a���̎���̏����ɂ����ẮA��q�Ƃ́u����������́v�u�ӂ������́v�̈Ӗ��Łi�}��Ď�1973�Ap.70�j�A�����ʂ������B�w���z�厫�T�x�ɂ́u�@��������Ɍ��ꂽ�ᛠ��̑��́B�k�������l�Ƃ������v�Ƃ���i���z�厫�T�App.719-720�j�B�u�ᛠ��v�Ƃ͎d��Ɏg��� ��������u�̑��́B�u��q�v�́u��v�ɂ́u��������v�Ƃ����Ӗ��A�u�q�v�Ƃ́u�����ȓ���v�Ƃ����Ӗ�������B�܂�u��q�v�Ƃ͕����̒ʂ�u�������铹��v�ł���B�w���{�j�L���T�x�ɂ́u�����̊ԂƊԂ̊u�Ăɗ��ĂĐl�ڂ�h�����́B���Ƃ͔ˁA���A����q�A���A�����Ȃǂ̑��́v�Ƃ���(���{�j�L���T�Ap.1081)�B�������u�������铹��v�Ƃ����Ӗ��ŏ�q�Ȃ̂����A���j���Â��A�i�������̂ŏ�q�ƌ����邱�Ƃ͏��Ȃ��B���̏�q�̔��B�͂��̂܂ܐQ�a���̔��B�ł�����A�܂����@���ւ̓��ł�����B

��

�u��q�͖̍��g�݂ɕz�⎆��\���������p�̊Ԏd��p�l���v�i����a�q2015�Ap.40�j�ƍl����Ƃ��̗��j�͌Â��B�̍��g�݂ɕz�⎆��\�������̂����łȂ��ؘg�t���̔�����B�u��q�v���u�������铹��v�ł���Ȃ�������R�܂ށB�Ⴆ�Γ��������a�ɂ���u�N���s����q�v�̓p�l���ɑ��̕t�������ł��邵�A�u������q�v�͎����a�̕ꉮ�Ɩk�݂Ƃ̊ԂɓU�߂�ꂽ�Ԏd��ł���B����q�͓ޗǎ��ォ�炷�łɂ���B�V����5�N�i761�j�́u�@�������N�䎑�����v�ɂ́A�k�v�l�̕�[�������̂̒��Ɂu��q�ꖇ�v������A�������ځE�L���O�ڌܐ��A�\�������ŁA�����J�i�����������F�̌��j�Ƃ���i�����N�v1985�Ap.23�j�B

���ˏ�q

���˂͌��݂̉��̌��^�ł���A���Y�ő嗤�ɂ͖����B�L�^���10���I�����������Ƃ���i��{�d�Y1987�Ap.75�j�B�Ȃ��A���njˁi�܂���ǁj�Ȃǂ����˂Ȃ̂����A���łɏq�ׂ��̂ł����ł͎����Ɍ���B

��������ȍ~�̊G���ɂ͌��݂̉��̌��^���܂ޑ����̏�q���`����邪�A�G�������̂�12���I�ȍ~�ł���B����ȑO�ɂ��Ă͕����j�������Ȃ����A���������Ɓw�|�敨��x�A�w�ɐ�����x�A�w�y�����L�x�ɂ͌��݂̉��̂悤�Ȍ��˂͏o�Ă��Ȃ��B�w�F�Õە����x�ɂ͕Ǒ�͏o�Ă��邪��͂茭�˂͏o�Ă����A10���I�����Ƃ����w���E�����x�Ɏn�߂āu���u�Ă̏�q���������܂ӂɁv�Ɖ��̂悤�Ȍ��˂��o�Ă���i�ނ���̂�����2002�App.49-50�j�B�w��������x�ɂ��o�Ă���B������������A12���I���ɂ́A������Q�a�̋V���̂Ƃ��̎���̎w�}�Ɂu�V���E�V�v���邢�́u��q�v�Ə��������̂���������A�����͈����Ⴂ�̌ˋL���ŏ������i�Ⴆ�����O��a���L�j�B

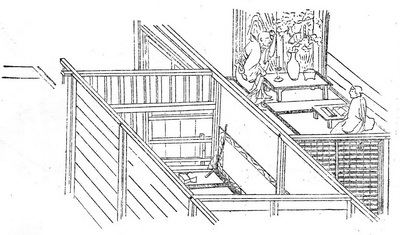

���݂̉����q�̏㉺�̉��̕��͉����q�̕���苷���A����œ̉��Ȃǂ��J�����Ƃ��ɂ͂�����Əd�Ȃ邪�A���̍H�v�͂�����̂��̂��͔���Ȃ��B�������ォ�犙�q����̌��˂͂����͂Ȃ��Ă��炸�A���͌��˂Ɠ������ŁA2�{�̍a���@��Ɠ̌��˂̊Ԃɍa�̓y�蕪�̌��Ԃ��o����B���̂��ߌ��˂�����Ƃ��ɏd�Ȃ镔���ɕ����𗧂ĂĂ��̌��Ԃ߂�B����͖@�����E����@�i�����N�v1985�A��.93�j�ƁA�G���ł́w�t���������L�G�x�ɂ���i�t���������L�G�A���A��.6���i�A��.7��i�j�B

����q

�����̎����a�ŕꉮ�Ɩk�݂��d��u������q�v�������Ƃ��L���ł���A���ԂɓU�߂ĊԎd��ɂ���B���O���\�ȃp�l���ł���A���Ɏ����a�ł͋V���̂���Ƃ������U�߂Ă���i�����N�v1985�Ap.28�j�B����13���I���́w�����q�G���x�ɂ͒��ԂɓU�߂�����q�̈ꕔ�Ɉ����Ⴂ�̉��̂悤�Ȍ��ˏ�q���g�ݍ��܂�Ă���i�����q�G���A��.47�j�B

����q

���{�G�����W��,7�@�w����V�_���N�A�M�M�R���N�x�A�Y�R�t 1935�Ap.80

����q�Ƃ͕ǂɓY���鑕���p�̃p�l���̂��Ƃ����A�G���ɂ͍��̍����̒Ⴂ����q���`����A���ꂪ�틏���i���傤�����傤�F��l�̋��ԁj��\���B�摜�́w����V�_���N�x�̔d����L���̋��Ԃ����A�L���̔w��ɂ���̂�����q�ł���i����V�_���N�A��.53���i�j�B�G���ł̏��o�͕�������i12���I�O���j�́w��������G���x�u�h�v�i�̐����a���M�ԁi�������ꂢ�̂܁j�i��������G���App.30-31�j���낤�Ƒ��c�����Y�͉]���i�j�B12���I���Ή߂��́w�a���q�x�u�s���ǂ̏��v�ɂ�����q�i�������傤���j�͕`����Ă���i�a�����A��.**�j�B���q����̊G���ł́w�@�R��l�G�`�x�i�@�R��l�G�`�A��E��.**���i�j�Ȃǂɂ��`����Ă���B���͂ɓ�сi����j���\���A�����Ȃ��̂ł͑�a�G���`���Ă���B�w�a���q�x�u�s���ǂ̏��v�͎�l�̕����ł͂Ȃ������̕����̂��߂��A��a�G�ł͂Ȃ������ł���B�܂��w�t���������L�G�x�̋I�Ɏ���̉��~�ɂ͍X�Ɋi�̒Ⴂ�A��т͒����Ă��邪���n�̕���q���o�Ă���i�t���������L�G�A���Ap.13��i�j�B

������q

��̍����̉���̂��̂������̏�܂Ŋ܂߂Ē�����q�ł���B

������q�͐���13���I���́w�����q�G���x�ɂ��̎p���`����Ă���i�����q�G���Ap.44�j�B�Q�a���͍��̉����q��O��Ƃ������z���ł͂Ȃ��̂ŁA���@�����i�����̂�Ȃ����j�̈ʒu�������B�Ⴆ�ΐQ�a���̍H�@��`���鐼�����̗�ł͒��̐c�X��9.4�ځi2.84���j�B���ƒ��̊Ԃ̊J������2.5���A���@�����Ɖ������̊Ԃ�8.1�ځi2.4���j������i���{���z�j�}�W2011�Ap.112�j�B���̍����͓��O��a�ȂǍŏ㋉�̐ۊ։Ƃ̐Q�a���ł������ŁA���݂̘a���Z��̊����i��6�ځj�����ځi60�����j�������ƂɂȂ�B

���̓��@�����̈ʒu�������ł������牦�͍���蕝�����邾���łȂ��A�����܂�2�ڂ������Ȃ��Ă��܂��B�����͑�H����������B�B�J���i�i����j���Ȃ�����Ȃ̂ŁA���ˏ�q����������l����Ǝ��ɕ����ő�Ϗd������ł��芊��������B���̉��Ȃ�w��{�ł��������邪�A�G���ɂ͌��ˏ�q���J���邽�߂�4�`50�����قǂ̂Ђ����`����Ă���i�����q�G���A��.44�A��.47�j�B�܂��A�������鏉�����@���A������L���≀�鎛������@�q�a�̒���\�̉��ɂ����l�ɕR�������Ă���B�ǂꂾ���d�������������ꂾ���ł�����B

���̂��ߓ��퐶���ɂӂ��킵�����ˏ�q�A���ł����������߂�ɂ́A�����̈ꕔ�ł�����@�����������̈ʒu�Ɋ��������t����B����a�q�ɂ��ƁA���@�����̉���ڂقǂ̂Ƃ���ɓ����Ƃ����i����a�q2015�Ap.40�j�B����ł����͍�����ڂ��܂荂���B�����Ċ����Ɠ��@�����̊Ԃ͂�͂��q�A�܂�p�l����U�߂�B�������������`���̏�q��_�Ђ̒����̌`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A������q�ƌĂB

�w��L�x�m��4�N�i1154�j10��21�����ɂ͓��O��a�ŊJ���ꂽ���ꂽ�����u�����̎��炪�L����Ă��邪�A�����ɂ͓��ΐ��ݓ��O�Ԗk���̒�����q�� �O���A�ꉮ�h�Ă̍Ȍ˂̏�ƁA���̒�����q���O���������Ɍ����������Ƃ���i��{�d�Y2012�App.180-181�j�B���݂ł͏�q�≦�͌����ł͂Ȃ�������A������~���͌����̈ꕔ�ł���B�������Q�a���ɂ����ẮA�����̏�́A���Ȃ�h��ǂ̕�������q�ł���B�~���⊛�������̏�̃p�l�����܂߂Ď��O���\�Ȍ���̈ꕔ�ł���B������q�ɂ��Đ�{�d�Y�͂����]���B

�Q�a���̓��@�����̈ʒu���A����I�Ȑ�����Ԃɂӂ��킵���q���[�}���X�P�[���̌�������߂�ɂ͍����ʒu�ɂ��邽�߂ɁA������q�̂悤�Ȍ`�������܂ꂽ�̂ł���B����I�Ȑ�����ԂɊ�Ղ����������z�ł͂Ȃ��A�V���ɂ��̐�����Ղ����������z�ł��邪�䂦�ɁA�Q�a������ԂƂ��邽�߂ɂ͂��̂悤�ȍH�v�����낢��K�v�ł������̂ł���B�Q�a���̌��z�X�P�[���E��ԃX�P�[�����܂��A�V���̂��߂ɍ��ꂽ���̂ł������@�B�i��{�d�Y2012�Ap.13�j

����q�i��q�j

���ˏ�q�����݂̉��ł���Ƃ͌���Ȃ��̂����̐���q�ł���B�܂����ł��邪�A�w�Ɠ��l�ɐ^�������Ȗŏ㎿�Ȃ��̂͏c�Ɋ���₷���B���Ȃ琻�ދ@�Ŋ� �P�ɔ����邪�A�����E���q����ɂ���Ȃ��͖̂����A����ǂ��납����c�ɐ�勘������{�ɓ`���͎̂�������ł���B�]���ĐQ�a���̎���ɂ͔� �����č��A�d�グ�������� ���B����ŕ��L�̔܂ō���Ă���B�Ȃ��؍ނ͐������Ƃ͌��炸�A����q���� �߂Ĕ�q�Ƃ��Ă�邪�A����q�Ƃ����p�ꂪ�ǂ��łĂ��邱�Ƃ��琙���g���ꍇ�����������Ǝv����B�Ȃ��A�����E�����a�́u������q�v���̃p�l���Ɍ���A���̏�ɊG��`�������̂ł���i�����N�v1985�A��.27�j�B�w��A�G���x�ɂ͌����̊O���ɐ��˂��g���Ă���A���̐��˂ɂ͑������A���邢�͔n���`����Ă���i��A�G���Ap.11�Ap.30�j�B

�w���ڎG�v���x�ɂ��鎺��

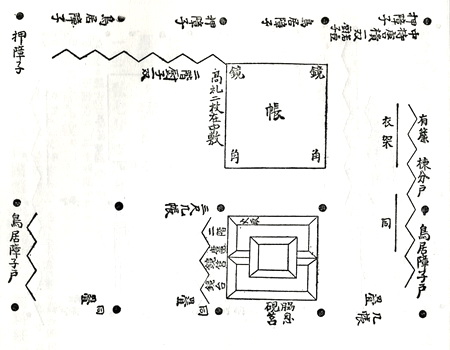

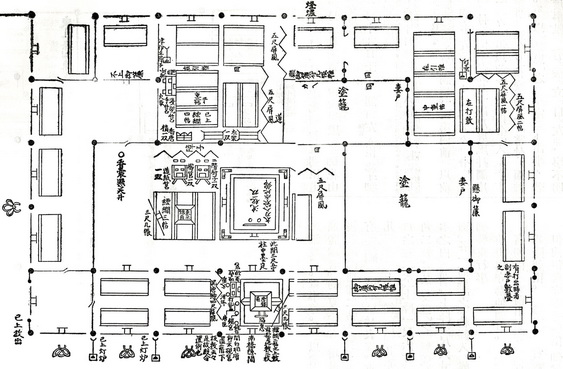

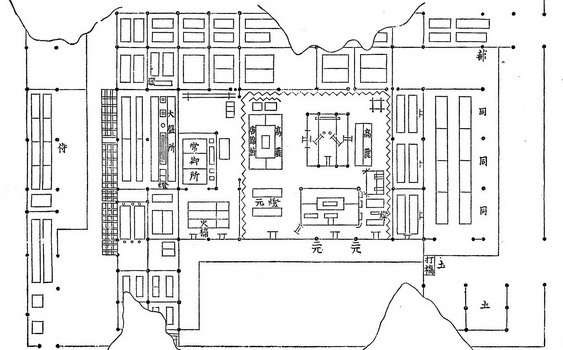

12���I�O���́w���ڎG�v���x���������O��a�̎w�}������i���ڎG�v���A��.555�j�B�Q�a�ꉮ�Ɠ�݂ɂ����Ă̎���i���炦�j�ł���B�u���v�Ƃ���̂�����i��q�j�ŕꉮ�ɒu����Ă���B���̓쐳�ʂ݂̔Ɍ�������炦���Ă���B

�u���ڎG�v���E��2�v �w�Q���ޏ]26�x ���Q���ޏ]������ 1929�Ap.555�@�ɂ��铌�O��a�̎w�}

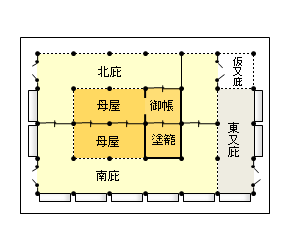

���O��a�Ȃ̂ŕꉮ�͘Z�ԁA���̓��h�Ă���ԂŁA�c��l�ԁi���s��ԁj�Ƃ��̓�̔݁i���s��ԁj����l�̃X�y�[�X�Ƃ��Ĉ�̉����Ďg���Ă���B�݂̓�ʁA�Ŏq�����ɂ͙{�����u�����B�ꉮ�Ɠ�݂̔̊Ԃ̊u�Ă͎w�}�ɂ͏ȗ�����Ă��邪�A�����Ɂu�ꉮ�̗��A�l�ڙ{���̍����Ɋ����グ��B�ꂠ��A���̂��̕Ǒ��������i�ǂ݉����͐�{�d�Y�j�i��{�d�Y1998�A��.168�j�v�Ƃ���B���Ԃ͊J���������������グ���Ă���B

�c��O�ʂ͉���q�ƒ�����q�Ŏd���Ă���B�k�݂̔Ƃ̊Ԃ͉���q�ƒ�����q�͂قڌ��݂Ɏg���Ă���B�����̎����a�Ȃ猫����q���U�߂��Ă��鏈�ł���B�͂ߎE���̌�����q�ɂ����J���˂��t���Ă������A�����ł͒�����q�����̖�ڂ��ʂ����Ă���B��ɏq�ׂ��悤�ɒ�����q�̊J�����͌��ˏ�q�A�v����ɉ��ɂȂ��Ă���B

�ꉮ�ɒu���ꂽ�u���v�̓��i�E�j�ɓ����˂Ə�����Ă���̂��h�Ă̍Ȍ˂ŁA���ꂪ�����đO�ɛ������u����Ă���B�u���v�̐��i���j�͂͂ߎE���̉���q�Œʂ蔲���͏o���Ȃ��B�����̎����a�ł́A���̈ʒu�ɂ͎���̔��ǂ�����i�N���s���G���A��.22���i�A��.24��i�j�B��݂̔͗�������q�Ŏd���Ă���B�h�ĈȊO�ɂ͕ǂ������Ƃ����Q�a���A�����Ă����̃I�[�v���X�y�[�X�ł͂Ȃ��A���ۂɂ͂����������O���\�A�ړ��\�Ȍ���Ŏd���Ă���B

�Z�g����a�̏�q

�����̏�q���j����o�ꂷ��͕̂������̘Z�g����a�ł���i�R�ŋL�A����2�N11��12�����j�B�摜�͈̔͂����ł��u�����g�i���ˁj�v�A�u�V�g�~�i���j�v�u�J�E�V�i�i�q�j�v�u�u�J�w�i�ǁj�v�u�X�L�V���E�V�i����q�j�v�u�V���E�V�i��q�j�v�u�A�J���V���E�V�i����q�j�v�u�g���C�V���E�V�i������q�j�v�Ȃǂ��o�Ă���B�Ȃ��A�u�J�E�V�i�i�q�j�v�Ɓu�V�g�~�i���j�v�������ɏo�Ă��邪�A�i�q��łȂ������g�͂�Ă����̂��ǂ��͂킩��Ȃ��B

�j���听19�@�w�R�ŋL��x�A���O���ЁA1935�A����2�N11���@��.162

�q����q

���q����ȍ~�A���║�nj˂̓����Ɍ��݂̏�q�Ɏ�������q���Z�b�g�ŗp�����邱�Ƃ������Ȃ邪�A������B�ŏ㉺�̍a���@�邱�Ƃ���ς��������߂ɁA�ЂƂ̍a�ɓA�O���̖���q��U�߂邱�Ƃ�����B������q����q�Ƃ����B�������ɓ̏�q�������ƁA�����킹�A�܂�d�Ȃ��Ă��Ȃ����̒[���K�^�K�^���Ă��܂��̂ŁA�����킹�̏c�y�͂��̂܂܂ɂ��Ē����̏c�y���قڍa���ɍ��킹�č��B��������ƁA����q�͊O��邱�ƂȂ��A�����Ⴄ���Ƃ��ł���i�����N�v1985�App.103-104�j�B�O���̃P�[�X�͓ޗǂ̏\�։@�̖{�����ʂɂ���B���̏ꍇ�͗����̏�q�͉��̊O���A�^�̏�q�͉��̓����ŁA�����̏�q�̒����̏c�y���a���ɍ��킹��B�^�̏�q�͍��E�ǂ�������̔����̕��ł���B�����Ēʏ�͂��̍��E�ɐS����_�����Đ^�̏�q���O����J�����Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�J������̂͐^�̏�q�����ŁA���̂Ƃ��͂ǂ��炩�̐S����_���O���A������ɊJ���B

�ޗǁE�\�։@�̎q����q�B�O���͎��ł���B

��݁A�~��

��݂�����d�˂ĒԂ������̂ł���A���݂̂��̂̂悤�Ɍł����܂������̂ł͂Ȃ��A�_�炩���e�͂��������i����a�q2015�A��.45�j�B�傫���́w���쎮�x�ɂ��ƈ�ʂ�6�ځ~4�ځA��ʂ�5�ځ~4�ځA�O�ʂ�4.6�ځ~4�ځA�l�ʂ���Z�ʂ�4�ځ~3.6�ڂƑ召�l�X�������悤�����i���c�����Y1972�App.120-121�j�A200�N�قnj�́w���ڎG�v���x�ɂ͍����̐��@�Ɂu�����ڌܐ��O�O�ڌܐ��v�Ƃ���i���ڎG�v���A��4�A��.596�j�B������ɂ��悱�̏c���䗦�͏�݂̕~���l�߂�z�肵�Ă��Ȃ��B

��݂̎�ނő����͍̂��퉏�Ǝ����ŁA����ɂ͑�䍂��Ə��䍂�킪����A��䍂��͐e���E�ۊցE��b�B���䍂��͑�b�łȂ������B�������a��l�ł���B�ŏ㋉���ド��i����ׂ�A������ׂ�j�����A���ꂪ�g����͓̂V�c�E�c�@�E��c�A�_�����ƌ����Ă���A������艺�ɂ͉����Ƃ����Ȃ��Ȃǂ�����B��������ɂ͏�݂��P�̂ŕ~��������A������������s�����炢�Ȃ̂ŁA���̉��̎�ނł����ɍ���҂̈ʂ��\�����B��������������ɏ�݂��~���l�߂���悤�ɂȂ�Ə�݂̑��ʂ��������A���ł͈ʂ��\���Ȃ��Ȃ�B��������o�����̂����@���̏�i�Ƃ��]����B

�d�˂ĒԂ��Ă��Ȃ������R�g���A�V���̂Ƃ��Ȃǂ͏���ʂ����~���A���̏�ɏ�݂�u�����B�܂��V���Ɍ����邪���M�Ȏ҂̒ʘH�Ƃ��Ē�ɕ~����邱�Ƃ�����B�Ⴆ�u�T�R�@��L�v�ɂ͂ɂ�������i���Q���ޏ]26��Ap.312)�B

����T�r���s���命���@���[�k�ܒ����J��k��������l�A�E�E�E����J�ˎ���K���A��s���䐼�����~⥓�

�~�����a�i���j�A���i�����j�Ȃǂ̗t���ۂ��g�݁A�Q����ɂ��ĖD���Ƃ����~�`�̕~���ł���B���~�����ō����Ƃ��ꂽ�i����a�q2015�A��.49�j�B

�h�āA���A����A����\�A�[��

�h��

�c�ӑׁA�w���{�Z��j�x�i1935�N�j�@��.38���

�u�Ɖ������v�ɂ���e���X�t���̉Ƃ��ƕǂň͂�ꂽ��̋����i�Q���j�ƁA���Ԃ̋����ł���e���X�����̃X�y�[�X�A�����Đb���͒n�ʂƐ��肳���B�����ʼn]���Ȃ�u���a�v(���̂��Ƃǁj�Ɓu������v�i�Ђ̂��܂��j�ł���B���̌`�����쎮�ɒ�߂�ꂽ�另���i�������傤�����j�̑另�{�ɂ�������B���́u���a�v�Ɓu������v���ꉮ�ł���A�����݂ň͂��̂������̐Q�a�ł���B���̕ǂň͂�ꂽ�A�Q�a���̒��ł͗B�ꕔ���炵���������h�ĂƌĂ��B�h�Ə�������Ƃ����S�ȏ�ł���B�w��������x�ɂ��^���������������Ă������߁A���t�̋{���h�Ђɔ�������ʂ����邪�A�������献����������B

�h�ĂɌ���i���܂��j�ЂƂ~���������āA����荽���đ�a�Ă��肯���A��������܂łɂ��́B������ɗ��ꗧ���ɂ���l�̐S�ǂ��́A���Ɣ߂��������������v���B�i�u�[���v4-��.151�j

�����̐����a�ł��V�c�́u��̌�a�v(���̂��Ƃǁj�A�܂�h�ĂɐQ�Ă������A�w���H�L�x�ɂ��ƁA�x�͓V�c�܂ł͓h�ĂɐQ�Ă��������H�V�c�A�����V�c�͓h�ĂɐQ�Ȃ������Ƃ���B

�䌕�K�炸��a�䏊�ɂ���B���K�炸�����ɐQ���B�����Ă��̓��A��a���̂Ă����A�����Ɍ�Q�B�i���H�L�A����2�N�i1133�j9��18�����j

��

�w�Q���ޏ]��26�x���^�́u���ڎG�v���v�ɉi�v3�N�i1115�j7��21���ɓ�������b�������������������O��a�𑊑����A�����Ɉڂ����Ƃ��̐Q�a���w�}������i���ڎG�v���App.540-541.�j�B���̎w�}�ɂ͖{���Q���̂͂��̓h�Ăɂ͉�������͂Ȃ��A���i���傤�j�͕ꉮ�����ɐݒu����Ă���B���̘e�ɂ͒�����i�Ђ̂��܂��j�A��݂̔ɂ���������炦���Ă���B

�u���ڎG�v�������v �w�Q���ޏ]26�x 1929�A�ڜo�E�Q�a�@

���Ƃ͂k�`�̓y���̏�ɒ��𗧂āA��͌�����̊i�q�ŕ����A���͂ɂ͛�q�𐂂炵�����̂ł���B�V�c�A�c�@�̏ꍇ�͕l���Ƃ������u���̂ŁA�V�W�t���̃x�b�h�̂悤�Ȃ��̂����A��ʂɂ͒��ɕ~���̂͏�ݓƔ����~���z�c�ł���B

�@

�@

�u���ڎG�v���E��4�v �w�Q���ޏ]26�x ���Q���ޏ]������ 1929�A���̐}�Ap.582�Ap.583

��q���i����j

���ꂩ�甼���I��̉��ی��N�i1161�N�j12���B�w�R�ŋL�x�����V�c�̒��{�E������q�����̂Ƃ������i�� ���傤����F�ʏ́u����v�j�̎��炪����B����ɂ��ƕꉮ�l�Ԃɒ���A���݂ɒ������ݒu���Ă͂��邪�A����͒��{�Ƃ��Ă̊i���������`���I�Ȃ� �̂ŁA���ۂ̐����̏�͐��[��ԂŁA������ɏ�䏊�i�˂̂�����j������B�����Ă��̓�����ɘe��q���݂����Ă���B���ꂪ��q���ł���B

�j���听19�@�w�R�ŋL��x�A���O���ЁA1935�Ap.232

�w���o�L�x����3�N�i1231�j4��9�����ɂ��ƁA�䏊�C���ł͎�{�̐Q���Ƃ��āA�k�ʂ́u��������v��k�����ɉ������Ă���B���́u����v�́u����v�̈����ł͂Ȃ��u���̑��v�Ƃ����Ӗ��ŏ�q���ł���B�w���o�L�x�̋L�ڂł݂�ƁA���������������Ƃ����̂�����A�ړ��ł����q���ł͂Ȃ��āA�Œ肳�ꂽ���̂Ƃ������ƂɂȂ�i���c�����Y1972 p.148�j�B

����q�ŏЉ���w����V�_���N�x�̔d����L���̋��ԁi����V�_���N�Ap.53���i�j�́A�摜�ł͉E��́A�L���̍Ȃ̔w��Ɍ�����̂���q���ł���B�����ɒP�Ƃŗ��Ă�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���Ɍ����ɑg�ݍ��܂�Ă���B��������{�͎��h��ł���B��Ɍ����w�����q�G���x��������q�̊�������͂荕�h�肾�����B���̓�{�̍������̊Ԃɛ�i�Ƃ�F�J�[�e���j�������B��{�̍������̊O���ɍג����e��q���U�߂Ă���B���ǂƂ������B������̕~���͏����1�i�����Ȃ��Ă���B�Ȃ���݂̏�ʼn��ɂȂ��Ă��邪���̕������Q���ł͂Ȃ��B����͐Q�Ă���̂ł͂Ȃ��A�Q���̊O�̋��Ԃŕv�w�����낢�ł���}�ł���B�Ȃ͐Q���ׂ��ĉ̂������Ă���B�Q���͔w��̏�q���̛�i�Ƃ�j�̒��ł���B

���̂悤�ɊG���Ȃǂɏo�Ă���Q���̐}�ɏo�Ă��鋷�����ǁE�e��q�́A�Œ肳�ꂽ��q���ŁA��������������̂����@���̒���\�ł���Ƃ����������a25�N�i1950�j�ɓ��c���F���_���ɂ��A���݂ł͂��ꂪ����ƂȂ��Ă���i���c�����Y1972 p.149�j�B

���̌�̓h�ĂƔ[��

���������̍�����N���h�Ă�Q���Ƃ��Ďg��Ȃ������Ƃ�����ł͂Ȃ��A�����Z��ł�13���I�́w�Í������W�x�ɂ͂���ȋL�q������B

�Ƃ̂��邶�͗V���i�����т߁j�ɂĂ����肯��B���̂��̂����₷�݂ĐQ�ʂ�A���邶���ʂ育���ɓ���ĐQ�ɂ���B�i�Í������W�A549�b�Ap.431)

��������k���̍��A�ω�2�N�i1351�j.�́w��A�G���x�i�ڂ������j�ɂ��h�āA�܂��͔[�ˍ\���o�Ă���i��A�G���A��.70���i�j�B���O��a�̓h�Ă̂悤�ɑ傫���͂Ȃ��A���h�ȍȌ˂������B�������R�j������ɐN���o���鉦�Ȃǂł͂Ȃ��A�h�ǂ�ǂɈ͂܂�A�����Ȍ��˂ɂ͒�����т��|����悤�ɂȂ��Ă���A���̍L���͎l�炢�ŏ�݂��~���l�߂��A�h�ǂ̉��ɂ͕���q�������A��蓁�Ɩ����`����Ă���B

���c�����Y�A�w�}�����{�Z��j�x�A�����ЁA1948���

�h�Ă͍ł������ꂽ�X�y�[�X�ŁA���X���Ɏ��ƐQ�������˂Ă����B�h�Ă���o�ĕꉮ�ɐݒu�������i���傤�j�ɐQ��悤�ɂȂ��Ă��A���̒������X�ɕω����āA��q�Ɉ͂܂ꂽ����i��q���j�ƂȂ�A�Q�a���̌���ɂ��Ԏd�肪�i�ނɂ�A���̒���i��q���j���Ԏd��̂ЂƂƂ��Č����ɍ��t���ɂȂ��Ă䂭�B����ŋ��Ɏ��Ƃ��Ă̓h�Ă����S�ɏ������ł͂Ȃ��B�w���k�L�x�Ò�3�N�i1237�j ����14�����Ɍ���߉q�a�̏��^�̐Q�a�ł́A�ꉮ�𓏕��˂œ�k�Ɏd���Ă��邪�A�����Ɂu�䒠�v�Ɓu�h�āv����k�ɕ���ł���B�u�䒠�v�Ƃ���̂����t���ɂȂ�����q���ł���B

���c���F�u�@�Z���a�Q�a�̖k�ʌ䏊�ɂ��āv�i���a26�N11���j�� �̕����}���쐬

�w���Ϗy�@���L�x�ɂ͑����`���̐Q�a�ɋ��Ɏ��Ƃ��Ă̓h�Ă��u�䏬���ԁv�Ƃ��ďo�Ă���B

���l�n�Q�a�k���T��k���䏬���ԁl��ԁX���v�ݏ��ݔV�A�l���Ȍ��_�A�k�ʈ���ˁA�����n�^��A�˃N�X���|��A���㖔�ˁA���N�X����A����d�ˍݔV�A�i�����j��d��䑾���k���T��g�l�A����d���Z�k�������l�A�˓����j�啶���������~�V�B�i���Ϗy�@���L�A�i��4�N�i1432�j5��8�����j

�u�䏬���ԁv�̏����Ƃ����̂͒����̏����ł͂Ȃ��ĊZ���̂��Ƃł���B�u�N�X���v�Ƃ����̂͊ȒP�Ɍ����ƌ��ł���B�h�ĂȂ̂����A�]���Ă݂�Ε��Ɏ��Ƃ��Ă̌��d�Ȕ[�˂ł���B���̗��ɂ͋��Ɏ��̃K�[�h�}���Ƃ��ĕ��m���߂Ă����炵��(���v1967�App.367-368)�B���������̒i�K�ł͌��̓h�āu�䏬���ԁv�͕ꉮ�̓����ǂ��炩�̉��ł͂Ȃ��A�ꉮ�̖k���A�����˂̖k�Ɉʒu���Ă���B

�@

�@