変偑壠偺摗偺弶戙偼壴朳偑抁偔偰偹偉丄側偺偱偙偆偄偆壴朳偺挿偄偺偑梸偟偐偭偨傫偱偡丅

傗偭傁摗偼偙偆偱側偔偪傖偹偉侓丂枮懌枮懌丅

偲偙傠偱孈偺撪側傜偸暬偺撪懁偵偼偄傠傫側壴偑丅側傫偰柤偐抦傜側偄偗偳嶨憪偱偟傚偆丅

偙傟傕嶨憪偐偹偉丄偍戃偑怉偊偨傕偺偑偙傏傟庬偱嶨憪壔偟偨偺偐傕丠

偲偙傠偱儗僢僪僇儔儞僩偵幚偑晅偒偩偟傑偟偨丅丂

弉偟偰偔傞偲偙傫側偵鉟楉偵側傝傑偡丅娒巁偭傁偔偰旤枴偟偄偟丅

僽儔僢僋僇儔儞僩偵傕弶傔偰幚偑丅惗偺僇僔僗偼偳傫側枴側偺偐妝偟傒侓丂

偄傛偄傛嶌嬈奐巒

捛壛偟偨搶柺偲杒柺偺栘榞傕姰惉偟偨偰偄傞偺偱丄師偓偼斎攇僔乕僩揬傝丅丂

杒懁偺栘榞偺崅偝偑崌傢側偐偭偨棟桼偑敾傝傑偟偨丅懌偑堦杮10們倣挿偐偭偨傫偱偡丅

僫儞僞儖僠乕儎両僼僉僼僉 "A^^; 丂

偦偺10們倣傪愗傝丄朄棽帥偺崰偐傜桳偭偨悈弨婍偱悈暯傕妋擣偟側偑傜慴愇傪悩偊偰栘榞偑姰椆丅

傑傞偱姍憅偺庒媨戝楬偺懁峚傪渇渋偝偣傞弌棃塮偊偱偼偁傝傑偣偸偐侓丂

丂丂丂丂丂丂丂悽娫偺惡丗丂姍憅帪戙偺庒媨戝楬偺懁峚偭偰丄慴愇偵儗儞僈側傫偐巊偭偰偨偺丠

丂丂丂丂丂丂丂姍憅峫屆妛尋媶強挿択丂丗丂帡偰傕帡偮偐偸傢偄両丂

傑偭丄嵶偐偄偙偲偼偲傕偐偔丂(;^_^A 丅丂丂

斎攇僔乕僩傪揬偭偰傒傑偟偨丅

岆敪拲偺25們倣傪5們倣廳偹偰擇抜偵偟丄棤偺摉偰栘偵價僗巭傔偱巇忋偑傝45們倣偵丅

挿偄曽偺撿杒擇柺偼斎攇僔乕僩傪挿傔偵丄抁偄曽偺搶惣擇柺偼斎攇僔乕僩傪挌搙偵揬偭偰丄

撿杒擇柺偺梋傝傪廳偹偰屌掕偱偡丅巚偭偨傛傝丄偄傗巚偭偨捠傝偵忋庤偔偄偒傑偟偨侓丂

偲偼偄偊丄屻偐傜峫偊傞偲偁偦偙偼偁偁偡傟偽椙偐偭偨丄偙偆偡傟偽椙偐偭偨偲怓乆丅

丂丂丂丂丂丂丂傗偭偰傒側偄偲尵偊側偄偙偲偱偼偁傞傫偱偡偑丅

怴婯嶌惉偺杒柺偲搶柺偺巆傝擇柺偵傕斎攇僔乕僩傪揬傝傑偟偨丅丂

愭峴偟偨杒柺偲搶柺仾偼堦廡娫偖傜偄慜偵愝寁丒嶌惉偟偨傕偺側偺偱偡偑丄丂

幚嵺偵斎攇僔乕僩傪揬偭偰尒傞偲伀偙偆偄偆峔憿偺曽偑揬傝堈偄偟丄撪奜埑偵傕嫮偄傛偆偱偡丅

偦偟偰愝抲丅

撿杒擇柺偺斎攇僔乕僩偺梋暘側抂傪搶惣擇柺偺斎攇僔乕僩偲攇傪廳偹偰價僗偱屌掕偱偡丅巐柺偺栘榞傕嬥嬶偱楢寢偟丄偁偲偼惣懁敿暘偵幾杺側掚愇傪媗傔傞偩偗丅丂丂

娫巇愗傝側嫶寘偼搑拞偱愝抲偡傞偙偲偵偟偰愇傪擖傟傑偡丅

恀傫拞偺戝偒側愇偼偙偺偲偒偵偍巕偪傖傑堦椫幵偑捵傟偦偆偱抐擮偟偨傕偺側偺偱偡偑丄偁偺曗嫮偱堦椫幵偱偪傖傫偲塣傋傑偟偨丅廳偔偰丄崢偵棃偦偆偱晐偐偭偨偗偳丅(;^_^A 傾僙傾僙

偳偆偱偡丅

寠懢乮偁偺偆乯廜傪棪偄偰怣挿偺埨搚忛傗旻崻忛偵昉楬忛側偳丄悢乆偺愇奯傪抸偄偰偒偨変壠偺堦巕憡揱偺愇愊偺旈媄傪偛棗偠傠丅

偍慜偺愭慶偼愮擭慜偵姍憅偵棳傟拝偄偨傾乕僒乕墹偠傖側偐偭偨偐偭偰丠

偦偙偼椪婡墳曄丅丂偁傞偲偒偼傾乕僒乕墹偺枛遽偺摽愊傒傑偔傝側榙偄岒庉丄偁傞偲偒偼寠懢廜偺摢丄

傑偨偁傞偲偒偼怴恑婥塻側庒庤尋媶幰丄丂偟偐偟偰偦偺幚懺偼両

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂幍偮偺婄傪帩偮抝懡梾旜敽撪 側偺偱偁傝傑偟偨両

夦恖擇廫柺憡偠傖偁傝傑偣傫傛丅娫堘偊側偄偱偔偩偝偄偹両

偁偄偮偑弌偰偒偨偲偒偵偼丄巹偼柧抭彫屲榊偲偟偰棫偪岦偐傢側偗傟偽側傜側偄傫偱偡偐傜丅

嬥揷堦峩彆偱偡偐丠丂柤忔偭偨偙偲傕偁傝傑偡偑乮悽娫偺惡丟偁傞傫偐偄両乯丄

幚偼巹偺桭恖偱偡丅

忋偼嵶偐偄愇偱暯傜偵丅

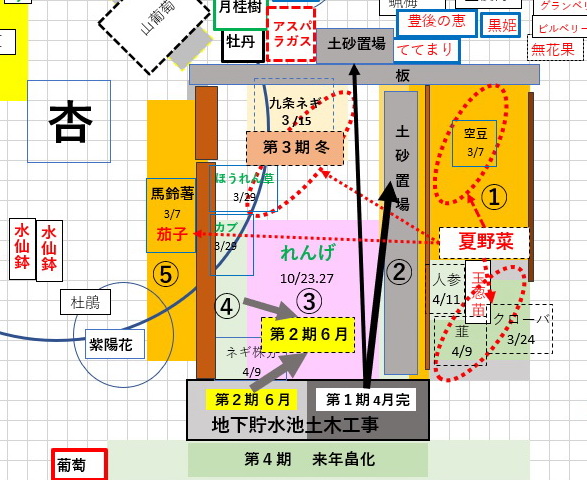

椉榚偺搚曵傟杊巭偲偐嵶偐偄嶌嬈偼桳傝傑偡偑丄戞侾婜岺帠偼庢傝偁偊偢姰惉偱偡丅

庤慜偺嬻杧偼師偺戞俀婜寠孈傝嶌嬈偺偨傔丅丂

師偺戞俀婜偼嘊僄儕傾偺儗儞僎憪偲僱儌僼傿儔偑廔傢偭偰偐傜偦傟傪搚偵崡偒崬傒丄

偦偙偵乽70擭慜偺棊偪梩彴乿傪丅棊梩偼婛偵妋曐嵪傒丅

儗儞僎憪偼4寧枛偱廔傢傝偦偆偩偗偳丄僱儌僼傿儔偼5寧傑偱帩偪偦偆丅側偺偱6寧丠

偦偺屻偱抧壓挋悈抮傪俀攞偵奼挘偟丄孈傝偁偘偨搚偵僐乕僸乕僇僗傏偐偟傪崿偤側偑傜嘊僄儕傾偵惙傝搚丅偙傟偼9寧傑偱偵巇忋偘側偗傟偽側傜側偄丅9寧屻敿偵偼棃擭暘偺儗儞僎憪偲僱儌僼傿儔偺攄庬傪偟側偗傟偽側傜側偄偺偱丅偦偺屻奼挘抧壓挋悈抮偺栘榞嶌傝偲愇擖傟偱偡丅

幵屔愓抧偺偙偺晹暘偺愇偼崱夞偱曅偯偄偨偗偳丄偙偭偪偲丄傑偩掚偵揮偑偭偰偄傞愇偼偦偺帪偵杽傔傑偡丅側偵偟傠崱夞偺嬻杧暘偲暪偣偰俁攞偺寠偩偐傜偹丅

慜夞偙傫側偙偲傪彂偄偨偗偳丄撿柺側傜師偺戞俀婜偱嘊僄儕傾偺乽70擭慜偺棊偪梩彴乿偺寠孈傝偱搚傪慡晹孈偭偰偟傑偆丅偮傑傝撿柺側傜栘榞傪偝偟偐偊傜傟傞偐傕丅丂

僟儊偩丒丒丒丄棊偪梩彴偺寠孈傝帪揰偱偼搚偺抲偒応偑柍偔丄抧壓挋悈抮偺奼挘寠孈傝偼弌棃側偄丅

堦斣忋偺墶斅偺岎姺偼弌棃傞偐傕偟傟側偄偗偳丒丒丒丄偆乣傫丅傗偭傁戞擇婜嶌嬈帪偵峫偊傛偆丅

偦傟傛傝僸儅儚儕偲僐僗儌僗偺攄庬傪偟側偒傖丅偁傟丠挬婄傕偐丠丂

偦傟偲儅儕乕僑乕儖僪偲惵峓嵷傗僞僀儉偺昪偺堢昪億僢僩忋偘傕偟側偒傖丅

僐乕僸乕僇僗傏偐偟嶌傝傕丅

丂丂丂朲偟偄朲偟偄丅(;^_^A 傾僙傾僙