晲巑偲晲巑抍 丂丂丂晲巑偺恎暘丒帢偲晲巑

杮榑丗乽晲巑乿偲乽晲巑抍乿

奺榑

乽帢乿

乽偝傓傜偄乿偲偄偆偺偼丄崱擔偱偼晲巑傪屇傇戙昞揑側柤帉偲側偭偰偄傞丅偩偑丄晲巑偵偲偭偰丄偙傟傎偳斶偟偄廻柦傪尵偄昞偟偨尵梩偼柍偄丅側偤側傜丄偙偺尵梩偼乽偝傇傜偆乿偲偄偆摦帉偑柤帉壔偟偨傕偺偱丄庡孨偺懁嬤偵巉岓偡傞廬幰傪巜偡尵梩偱偁傞丅偦傟傕庡恖傪庣傞偨傔偵巉岓偡傞偲偄偆堄枴偱丄帺椡偱帺桼偺揤抧偵鑸曕偡傞桬幰傪偁傜傢偡尵梩偱偼側偄丅

抾撪棟嶰偺亀擔杮偺楌巎俇丂晲巑偺搊応亁偺拞偺丄乽晲幰偺壠乿偺彂偒弌偟偱偁傞丅帤偼乽帢彈乿偺乽帢乿偱偁傞丅乽帢彈 - Wikipedia乿傪尒傞偲丄乽帢彈乮偠偠傚乯偼丄婱懓側偳偵巇偊偰嶨梡傗恎偺夞傝偺悽榖傪偡傞彈惈丅崢尦丅乿丂娭楢崁栚偼乽儊僀僪乿偲偁傞丅彈惈偱側偄偩偗偱丄堄枴偼偦偺捠傝偱偁傞丅

傕偆傂偲偮丄乽帢廬乿偲偄偆尵梩傕偁傞丅偙傟傪挷傋偰傒傞偲丄乽帢廬乮偠偠傘偆乯偲偼丄峀媊偱偼乮偟偽偟偽崅婱側棫応偺乯偁傞恖暔偵晅偒廬偄丄恎偺夞傝偺悽榖側偳傪偡傞峴堊丄傑偨偼廬偆幰偦偺傕偺傪巜偡乿偲丅峏偵乽擔杮偵偍偄偰偼丄摿偵揤峜偵懁嬤曭巇偡傞暥姱傗埵傪堄枴偡傞乿偲丅

乽帢乿偲偼丄乽帢彈乿傗乽帢廬乿偺拞偵杮棃偺堄枴偑巆偭偰偄傞丅

梋択偩偑丄暯埨帪戙偵偼忋媺婱懓偵巇偊傞幰偱偁傞偑丄偦傟傛傝戝愄偺亀擔杮彂婭亁偺帪戙偵偼丄乽帢幰乮偝傇傜偄傃偲乯乿偲偆偄偺偑偁傞丅戝曮棩椷偺崰偵傕廳偄昦偺傕偺丄90嵨埲忋偺幰偵偼丄乽帢恖乿偑晅偗傜傟偨丅偄傢偽夘岇偺儂乕儉僿儖僷乕偱偁傞丅側偐側偐暉巸崙壠偩偭偨傛偆偱偁傞丅彮側偔偲傕寶慜偼丅

乽晲巑乿偲乽帢乿

乽帢乿偲乽晲巑乿偱偳偭偪偑執偄偐偲丄帪戙寑岲偒側恖偵暦偄偰傕丄懡暘乽晲巑乿偺曽偑執偄偲摎偊傞偐傕偟傟側偄丅乽嶰旵偺帢乿乽幍恖偺帢乿丄崟戲柧偺塮夋偩偑丄傎偲傫偳傛傟傛傟丄懌寉偐丄壓庤偡傝傖壠弌昐惄傑偱娷傫偱偄偨丅忛拞偱暹傪拝偗偰偄傞偺偼乽晲巑乿偲屇傇偵偼栤戣偼柍偄偑丄乽帢乿偲屇傇偵偼掞峈偑偁傞丅慺楺恖偼乽偍偝傓傜偄偝傫乿偩傠偆丅

偲偙傠偑丄姍憅帪戙偵偼乽帢乿偼偲偰傕執偄丅擇杮嵎偟側偩偗偱偼乽晲巑乿偱偼偁偭偰傕乽帢乿偱偼側偄丅帢偼棅挬側偳偺彨孯偵捈偵巇偊傞乽屼壠恖乿僋儔僗傪嵎偡丅幒挰帪戙偵偍偄偰傕丄懌棙堦栧偵捈愙廬偆晲巑傪乽帢乿偲屇傃丄偨偲偊偦偺庡恖偑庣岇怑偱偁傠偆偲傕丄彨孯偺壠棃偺壠棃偼偳傫側偵執偔偲傕丄晲巑偱偼偁偭偰傕丄乽帢乿偱偼側偐偭偨丅

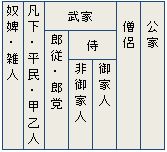

愇堜恑巵偼恾傗昞偱愢柧偡傞偺偑偲偭偰傕岲偒偱丄偍偐偘偱敾傝偵偔偄娭學偑 巹側偳偵傕丄岆夝柍偔偲偰傕椙偔棟夝弌棃傞丅丂偨偩偟丄偙偙偱偼偁偔傑偱姍憅枊晎偵偲偭偰偺乽帢乿偱偁傞偙偲傪愭偵偍抐傝偟偰偍偔丅岞壠偲憁椀偼姍憅枊晎偺巟攝壓偵偼柍偄丅擾柉偲偐偦偺懠偺帺塩偺堦斒弾柉傪杴壓丒暯柉丒峛壋恖偲屇傃丄偦傟偵楆懏揑側搝沊丒嶨恖偑嫃偨丅偦偺拞偱乽晲壠乿偲偄傢傟傞傕偺偑丄堦斒偵偄偆乽晲巑乿偺偙偲偱偁傝丄偦傟偼乽帢乿偲乽榊廬丒榊搣乿偲偵暘偐傟傞丅

巹側偳偵傕丄岆夝柍偔偲偰傕椙偔棟夝弌棃傞丅丂偨偩偟丄偙偙偱偼偁偔傑偱姍憅枊晎偵偲偭偰偺乽帢乿偱偁傞偙偲傪愭偵偍抐傝偟偰偍偔丅岞壠偲憁椀偼姍憅枊晎偺巟攝壓偵偼柍偄丅擾柉偲偐偦偺懠偺帺塩偺堦斒弾柉傪杴壓丒暯柉丒峛壋恖偲屇傃丄偦傟偵楆懏揑側搝沊丒嶨恖偑嫃偨丅偦偺拞偱乽晲壠乿偲偄傢傟傞傕偺偑丄堦斒偵偄偆乽晲巑乿偺偙偲偱偁傝丄偦傟偼乽帢乿偲乽榊廬丒榊搣乿偲偵暘偐傟傞丅

乽榊廬丒榊搣乿偼晲巑偱偼偁偭偰傕庡恖傪傕偮幰丄乽帢乿偼偦偺庡恖偱偁傝丄捠忢偼彫側傝偲偄偊偳傕強椞傪帩偮丅姍憅枊晎偺婎杮朄偲傕尵偊傞丄屼惉攕幃栚偱偼丄偙偺昞偵偁偘偨恎暘偵傛偭偰丄堎側偭偨孻敱傪壢偟偰偄偨丅椺偊偽帢偼強椞傪杤廂丄榊搣偺応崌偼嬛琰偲偐丅偦偟偰丄亀嵐懣枹楙彂亁偵偼師偓偺傛偆側夝愢偑側偝傟偰偄偨丅

- 屼壠恖偲偼愄偐傜奐敪椞庡偲偟偰丄彨孯偺屼壓暥傪帓偭偰丄強椞傪埨揼偝傟偰偒偨恖偺偙偲丅奐敪椞庡偲偼崻杮巹椞丄傑偨偼杮椞傪帩偮恖偺偙偲丅

- 旕屼壠恖偲偼丄恎暘偼帢偱偁傞偑丄枊晎偵曭岞傪柋傔側偄恖偺偙偲丅

- 杮拋偲偼抧摢丒屼壠恖傜偺愭慶偺懎徧偱偁傞丅

乽婱懓乿偵曭巇偡傞恎暘偑乽帢乿偱偁偭偨偑丄晲巑偺悽奅偱偼丄乽婱懓偱偁傞彨孯乿偵曭巇偡傞晲巑偑乽帢乿偱偁偭偨偺偱偁傝丄愛娭壠側偳偵曭巇偡傞壓媺婱懓傗丄壓媺姱恖偲斾傋傟偽丄戝惃偺榊搣傪廬偊丄椞抧傪帩偪丄桾暉偱偼偁偭偨偑丄乽帢乿偲偄偆堄枴偦偺傕偺偼戙傢傝偼側偄丅偦偺婎弨傪偦偺傑傑峕屗帪戙偵摉偰偼傔傟偽丄乽帢乿偼丄戝柤偲丄捈嶲婙杮偩偗丄偲偄偆偙偲偵側傞丅幚嵺偵偼彮偟奼戝偝傟偨偑丄偦傟偱傕晲巑偺拞偱傕執偄壠恇偱偁傞偙偲偵偼曄傢傝偼側偐偭偨丅

乽婱懓乿偲乽帢乿

亀暯壠暔岅亁傪撉傫偩恖偼丄惔惙偺晝丄拤惙偑揳忋恖偲側偭偨偲偒丄帢恎暘傪曁傫偩岞嫧偨偪偵傛傞埮摙偪偑婇偰傜傟偨榖偟偼桳柤丅偦偺乽帢恎暘乿傪丄捠忢偼乽晲巑乿偩偐傜丄乽婱懓乿偱偼側偄偐傜丄偲夝庍偟丄怴嫽乽晲巑乿奒媺偲丄媽惃椡乽婱懓乿偺奒媺懳棫偺尰傟偲偲傜偊傞偺偑丄悽娫偱偼堦斒揑偱偁傞丅

妛幰偺悽奅偱傕乽怴嫽乽晲巑乿奒媺偲丄媽惃椡乽婱懓乿偺奒媺懳棫乿偲偺楌巎娤偼戞擇師戝愴捈屻偵丄偦傟傑偱偺峜崙巎娤偐傜夝偒曻偨傟偨摉帪偺愭恑揑側尋媶幰偺妛愢偵巒傑傝丄偄傑偱傕傑偩堦晹偱偼暐怈偟偒傟偰偄側偄丅偟偐偟丄妛幰偼乽帢恎暘乿亖乽晲巑乿側偳偲偼尵傢側偄丅

暯埨帪戙屻婜偵戜摢偟偰偒偨埳惃暯巵弾棳丒暯惓惙偑乽帢奒媺乿偩偭偨偺偱偁傝丄乽帢乿偑乽晲巑乿傪昞偡奒媺梡岅偱偼側偄偙偲偼丄妛幰偵偲偭偰偼偁傑傝偵傕摉偨傝慜偺偙偲偱偁傞丅

偱偼暯埨帪戙屻婜偵乽帢乿奒媺偲偼側傫偩偭偨偺偐丅乽帢彈 - Wikipedia乿偺愢柧偐傜乽彈乿傪彍偔偲偦偺傑傑摉偰偼傑傞丅偡側傢偪乽帢偼丄婱懓側偳偵巇偊偰嶨梡傗恎偺夞傝偺悽榖傪偡傞傕偺乿丂丅乽婱懓乿偵偼庬椶偁傞丅乽婱乿偲乽捠婱乿偱偁傞丅乽婱乿偼嶰埵埲忋偺岞嫧丄偱偁傝丅乽捠婱乿偼偦傟傊捠偠傞乽巐埵丒屲埵乿偺埵傪巜偡丅廬偭偰丄慜弎偺乽婱懓側偳偵巇偊偰乿傪丄乽婱乿丒岞嫧偲抲偒偐偊傟偼偦偺傑傑乽帢乿奒媺偲側傞丅

婱懓偵娭楢偡傞壠暱偼丄3庬椶偵暘偗傜傟丄堦斣忋偑乽岞嫧乿偺壠暱丄師偓偑乽彅戝晇乿偺壠暱丄偦偟偰乽帢乿奒憌偲側傞丅乽帢乿奒憌偺敾傝傗偡偄椺偼亀崱愄暔岅廤亁姫26-戞17榖乽棙恗偺彨孯庒偒帪丄嫗傛傝撝夑偵屲埵傪彨偰峴偒偨傞榖乿偱丄奌愳棿擵夘偺彫愢亀堭姛亁偺戣嵽偵側偭偨丅

亀堭姛亁偵尒傞乽帢乿

暯埨帪戙拞婜偵丄摗尨棙恗偲偄偆婱懓偑嫃偨丅偦偺慶晝丄摗尨崅朳偼庴椞媺偺拞媺婱懓偱偁傝丄亀暥摽幚榐亁恗庻擇擭乮852乯擇寧偵丄埲壓偺傛偆側乽錓揱乿偑巆傞丅

旤擹夘偱偁偭偨帪丄埿宐寭偹峴偄庢掲傝傪尩偟偔偟偨偨傔丄崙撪偵偼搻懐偑偄側偔側偭偨丅丒丒丒傑偨丄惾揷孲偵梔弍傪峴偆涋彈偑偄偰恖乆偵奞撆傪梌偊偰偄偨偑丄傒側偼嫲傟偰曻抲偟偰偄偨丅偟偐偟丄斵偼扨婻弌偐偗偰偄偭偰堦枴傪曔傜偊尩偟偄孻敱傪壛偊偨丅 丂偦偺屻丄旛屻庣丄旍屻庣丄墇慜庣傪楌擟偟丄屲廫敧嵥偱杤偟偨丅

廸晝偺摗尨嶳堻偼丄嫑柤棳偺拞偵偁偭偰弶傔偰廬嶰埵拞擺尵偵傑偱徃恑偟偨桳柤恖偱丄偦偺懛柡偱偁傞帪昉偼摗尨寭壠偺嵢偲側偭偰摴棽丄摴寭丄摴挿偲偦偟偰慒巕傪惗傫偱偄傞丅

亀懕孮彂椶廬亁丂乽棙恗棳宯恾乿偱偼丄晝摗尨帪挿偼忢棨夘乮庴椞乯丄懠偵柉晹嫧乮惓巐埵壓憡摉乯偲傕偁傞丅曣偼墇慜崙偺恅朙崙偺彈偱丄墇慜偺崑懓桳恗偺彈柟偵傓偐偊傜傟偨偲丅

摗尨棙恗偼丄庒偄偙傠娭敀乮摗尨婎宱偐乯偺壆晘偵巇偊偰偄偨丅偁傞偲偒丄娭敀偺壆晘偺岞嫧偺墐夛偺偁偲丄屻曅晅偗傪偟偨乽帢乿乮彅壠奿嬑偺幰乯偑丄梋傝暔偺嶳堭偺姛傪歍傝側偑傜乽嶳堭偺姛傪朞偒傞傎偳怘傋偰傒偨偄傕偺偩乿偲偮傇傗偔偲偙傠偐傜榖偟偼巒傑傞丅巆傝暔傪歍偭偰偄偨偺偼乽帢乿偲偟偰挿傜偔曭岞偟偰傗偭偲彇庉偵梐偐偭偨乽屲埵偺帢乿偱偁傞丅娭敀偺壆晘偺撪偵晹壆傪傕傜偭偰偦偙偵廧傫偱偄偨丅偳偆傗傜嵢巕傕嫃側偐偭偨傜偟偄丅

棙恗偼偦偺崰傑偩庒偔丄偦偺帢傪乽戝晇乮偨偄傆乯揳乿偲屇傫偱偄傞偺偱丄偍偦傜偔惵帢丄幍埵偐偣偄偤偄榋埵偖傜偄偩偭偨偺偩傠偆丅乽屲埵偺帢乿偼乽晲巑乿偱偼側偄丅摗尨棙恗偼偦偺崰偼庒偔丄乽婱懓梊旛孯乿偱偼偁偭偰傕丄婱懓乮屲埵埲忋乯偱偼側偔丄乽帢乿偱偁偭偨偑丄撝夑偺崑懓桳恗偺柟偲側偭偰丄撝夑偵戝偒側壆晘偲椞抧傪帩偭偰偄偨丅柟擖傝愭偺椞抧偩偑丄摉帪偼柟擖傝崶偱偁偭偰偦偆偟偰抧曽偺抧斦傪摼傞丅抧曽偺崑懓偼偦傟偵傛傝拞墰偲姱恖偲偺僷僀僾傪摼傞丅

偦偆偄偆棙恗偼丄乽屲埵偺帢乿偵丄乽搶嶳偺偁偨傝偱晽楥傪暒偐偟偨偺偱擖傝偵峴偒傑偟傚偆乿偲閤偟偰攏偵忔偣丄偦偺傑傑撝夑偺壠偵楢傟偰峴偭偰偟傑偆丅偦偟偰戝検偵嶳堭偺姛傪嶌傜偣偨偲偙傠丄屲埵偺帢偼丄嶳偲愊傑傟偨嶳堭偲丄屲塃塹栧晽楥偺傛偆側戝撶偺堭偺姛傪丄尒偨偩偗偱朞偒朞偒偟偰怘傋傜傟側偐偭偨偲偄偆榖丅

偦偺屻丄棙恗偼亀懜斱暘柆亁偵傛傞偲丄911(墑婌11乯擭偵忋栰夘丄偦偺屻忋憤夘丄晲憼庣側偳搶崙偺崙巌傪楌擟偟丄墑婌侾俆擭(915)丄捔庣晎彨孯偲側傞丅

亀懜斱暘柆亁偵偺嵹偭偰偄傞乽埰攏帥墢婲乿偵傛傞偲丄摉帪壓栰崙偺崅嵖嶳乮崅憼嶳乯偺榌偵憼廆丒憼埨傪愭朜偲偟偰搻懐偑愮恖傎偳廤傑傝丄娭搶偐傜搒傊憲傞傕偺傪扗偭偰偟傑偆丅偦偙偱丄偦傟傜傪戅帯偡傞偨傔偵挬掛偼摗尨棙恗傪攈尛丄乽悑偵嫢搆傪愗偰閐傪專偢丅偙傟偵傛偮偰柤埿揤壓偵怳傂晲棯奀奜偵偐傑傃偡偟乿偲僸乕儘乕偵側傞丅摗尨巵宯偺晲巑偺壠偼摗尨廏嫿偺宯摑偑桳柤偩偑丄偙偺摗尨棙恗偺宯摑傪柤忔傞晲巑傕懡偄丅

棙恗偺壠暱偼丄暯埨帪戙屻婜偺姶妎偱寁傞偲乽庴椞乿乽彅戝晇乿偺壠暱偱偁傝丄寛偟偰乽帢乿奒媺偲偼尵偊側偄丅偟偐偟丄偙偺榖偟偺拞偩偗偱傕丄愛娭壠傗媨壠側偳偵挿擭巇偊偰丄拞擭傪夁偓偰屲埵偲偄偆婱懓偺枛抂偵楢側傝丄偟偐偟偦偺惗妶偼寛偟偰朙偐偱偼側偄丄偲偄偆杮棃偺乽帢乿偺巔偲丄棙恗偺傛偆側丄拞棳婱懓偺巕掜偑丄庒偄崰偼壓媺婱懓傛傝壓偺乽帢乿恎暘側偑傜丄抧曽偺崑懓偺柟偲側偭偰丄壓媺婱懓偵偲偭偰偼柌偺傛偆側晊偲榊搣傪庤偵擖傟丄偦傟傪懌偑偐傝偵抧曽偵惃椡傪怢偽偟偰丄屻偵孯帠婱懓偲側偭偰偄偔條偑尒偰偲傟傞丅乽晲巑乿偲乽帢乿偑尒帠偵岎嵎偟偨堩榖偱偁傞丅

偍偦傜偔晲壠暯巵偺慶丄暯朷傕偙偺傛偆側宍偱丄娭搶偵壓傝丄婛偵忢棨崙偵抧斦傪屌傔偰偄偨嵉夈尮巵偺柟偲側偭偰丄偁傞偄偼懅巕払傪柟偵擖傟偰偦偺抧斦傪堷偒宲偓丄惃椡傪峀偘偰偄偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅

摗尨棙恗偼丄暯彨栧傛傝傕慜偺悽戙丄暯朷偲偼偍偍傛偦摨悽戙偱偁傝丄亀懜斱暘柆亁傪怣偠傞側傜偽丄暯朷偺廫悢擭屻偵丄忋憤夘偲側偭偰偄傞丅