石井進氏の「武士団とは何か」

ここでは先の安田元久氏と同じ、小学館『日本歴史7巻 院政と平氏』 と同じ年1974年に同じシリーズの後続として石井進氏が担当された『第12巻 中世武士団』 の「武士団とは何か」という章から見ていくことにします。

さて武士団とはとはいったいなんであろうか。・・・「戦闘のための武力集団」と言う定義ではあまりに一般的すぎる。だが「在地領主層を中核とする戦闘的権力組織」が武士団であり、つづめて言えば在地領主=武士であるとする戦後の学会の通説にもまた、われわれが普通武士に対していだくイメージを十分に包含できない面が残るりはしないだろうか。

のっけから安田元久氏らの在地領主論に対する疑念が飛び出したのは、このページが、安田元久氏の在地領主論 VS 髙橋昌明氏の武士職能論の次ぎにあたるかという私の都合であって、決して石井進氏がそう書きだしている訳ではありません。

前のページでちょっとだけ引用した石井進氏の一行は実はこのページへの「韻」であった訳です。ここでは前後も含めてちゃんと引用しましょう。

鎌倉御家人の資格の第一が「開発領主」であったと言う事実は確かに無視されてはならないし、上の見方によって中世武士団の社会的実態が明らかにされた功績は極めて大きかったと思う。では在地領主とは何者であるか、と問えば、その回答はいわゆる時代区分論争、日本における封建制(農奴制)社会のはじまりはいつからかという大きな論争ともからんで、決して自明ではない。・・・決着のつけがたい様相を呈しているのが学会の現状である。こうしたなかで武士=在地領主論一本ヤリでは必ずしも有効ではなくなってきたのではないだろうか。

どうも当時の歴史学会は西洋史での歴史の段階、「古代」から「封建制=農奴制」というステップから自由ではなかったようです。

石井進氏は佐藤進一氏がその著『南北朝の動乱』の中で「武士は武芸をもって支配階級に仕える職能人もしくは職能集団である」

と規定したことを紹介しながら以下の様におっしゃっています。

誤解を恐れずに単純化すれば武士=職能人論といえるが、武士=在地領主論だけでは不十分な側面を明らかにうきぼりにしてくれると思う。特に通常、いわゆる「開発領主」や在地領主の登場以前とされている段階の初期の武士団、「兵(つわもの)」たちに対してはこの見方の方がより適切なばあいが多かろう。

かといって職能論に偏する訳でもなく・・・・

・・・しかしそのどちらか一方のみによって武士という存在が完全に解き明かされてきたかといえば、否である。かくいう私自身もまた暗中模索中であって確たる名案もないのが実情である。

とりあえず中世武士団とはなんぞやという問いに対しては、弓射騎兵としての戦闘技術を特色とする武力組織であって、社会実態としては在地の土とむすびついた地方支配者 であるとみておき、それ以上の点については今後の検討にまつ、ということにしたい。・・・じつはよく考えればわからない内容を、すでにわかってしまったかのような顔でくりかえすことではなく、むしろ問題点を洗い出してみることのほうが必要ではないだろうか。

私は石井進氏いうところの「今後の検討」である下向井龍彦氏や髙橋昌明氏、そして元木泰雄氏らから読みはじめて、そのあとにこの石井進氏の論文を読むという逆のコースを辿った訳ですが、そうした私にとってはこの引用の最後の部分は実に新鮮であり、また現在の論争の問題点をも鋭く突いているのではないかとすら思ってしまします。

もうひとつ、石井進氏は武士の身分について述べておられ、その先にある国衙軍制論ははとても有名です。

国衙軍制が何故論点に

石井進氏が『中世成立期軍制研究の一視点・・国衙を中心とする軍事力組織化について』を「史学雑誌」78編12号に発表したのは1969年12月のこと。その論文に若干加筆されたものが『鎌倉武士の実像-合戦と暮らしのおきて』の中の冒頭、「中世成立期の軍制 1.国衙軍制の実態」として収録されています。『鎌倉武士の実像』は現在文庫本になっていてとても買いやすい本なんですが、実は「専門書」なんですね。私は未だに消化不良です。

しかしその書の最後の章に、1983年の「国際アジア・北アメリカ人文科学会議」の発表された「中世武士とはなにか」が収録されいます。そこではここでのテーマ、国衙軍制論とその周辺のポイントが非常に簡潔にがまとめられています。『鎌倉武士の実像』を読むときは、最初にその最後を読んだ方が解りやすいかもしれません。

冒頭に参照した、小学館『日本歴史 第12巻 中世武士団』 の「武士団とは何か」という章でも、実は「地方の軍事制度と武士団」についての説明をされています。

何故「地方の軍事制度」が問題とされるのかと言うと、坂本賞三氏の前期王朝国家の中でも引用した、戸田芳実氏の対談での以下の発言に関係します。実は国衙軍制論では戸田芳実氏は石井進氏の先輩にあたるらしいのです。

戸田:・・・・武士はそういう新しい国政の中でこそ武士になれたのであって、武装したものが武士と言うふうには当時でも考えてはいなかったと思います。・・・・武士の武士たるゆえんは、むしろ領主の成立以前に武士の身分とか地位とかある機構とかと言うのもが出来てしかるべきで有るという考えを持っています。

これも既に引用したものですが、現在の武士職能論の最左派高橋昌明氏も『武士の成立 武士像の創出』で、

彼らを貴族から百姓までの武装せる人々と区別するものは何かについて、明確な視点や指標が必要となっている。(p165)

とおっしゃっているのは既に見たとおりです。

武士の発生源とその認知方法について、武士の発生源について現在は高橋昌明氏が一番熱心にまとめておられますが、後者の認知方法の問題を初めて意識的に取り上げたのは戸田芳実氏と石井進氏だと思います。その「武士」の認知が、地方においてはどのようになされていたのか、という問題がここで取り上げる国衙軍制論です。

ちなみに石井進氏の国衙軍制論、と言うか後で出てくる「館の者共」「国の者共」「地方豪族軍」の図式はこの関係、この周辺の本には必ずと言ってよいほど出てきます。

石井進氏の国衙軍制論

ここでは石井進氏を中心に見ていきたいと思います。『鎌倉武士の実像』の冒頭、つまり「中世成立期の軍制 1.国衙軍制の実態」の書き出しはこう始まっています。

中世社会の属性のひとつが軍事専門階級の優越する軍事的社会である点にもとめられているのは、すでに周知の事実である。にもかかわらず、日本中世社会の研究に際して、軍事的側面の検討がこれまで比較的おろそかにされてきたことは大きな問題と言わねばならない。本章は日本中世社会の権力構造の再検討を試みるための準備作業のひとつとして、ほぼ11世紀はじめから12世紀にいたる間の軍制のあり方を、私なりの観点から把握しようと言うものである。

この時代の軍制と言えば、よく「院の北面の武士」など、京都中心に院と結びついた武士のことがとりあげられているが、本章ではまず当時の地方社会における、より一般的で基礎的な武力のあり方を国府の政庁である国衙を中心にとらえてみることとしたい。

おことわりしておきますが、石井進氏も書かれているとおり、あくまで「地方においては」であり、中央とはしばらく切り離して考えていくことにします。

地方軍制の図式化

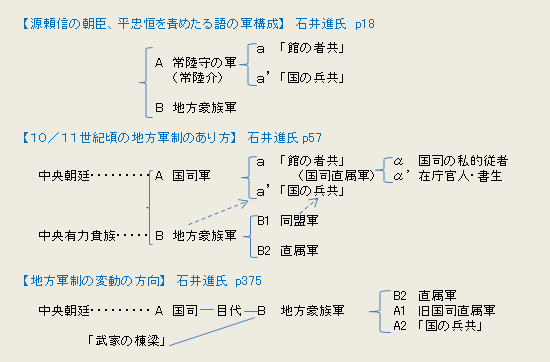

石井進氏は『今昔物語集』巻第25の第9 「源頼信の朝臣、平忠恒(忠常)を責めたる語」にある平忠常の乱の前哨戦を例に、次ぎのような図式化を行いました。

最後の「地方軍制の変動の方向」は1983年の「中世武士とはなにか」の中のものですが、ほぼ12世紀中頃から頼朝挙兵の頃までと考えるとしっくりくるのではないでしょうか。それについては別に触れることにします。

「館の者共」

上の図のa a’ と B の3種類ですが、実はこれは「軍」の構造だけではなく、当時の国衙の内容にまで踏み込んだ話しとなります。「庁(国衙)」と「(国司)館」がこの時代では同じ建物であること。これは既に「10世紀以降の国ノ人・館ノ人」のページの最後「建物としての「国庁(国衙)」と「国司館」 」で触れました。石井氏はこの図の中では「館の者共」は「京下りの側近・受領の郎党」と、国衙に詰めている「在庁官人・書生」の両方を含めてとらえられています。

尚、1969年段階の「国衙軍制の実態」p57の図には本当はa a’までは書かれていなくてこの2つは1983年の「中世武士とはなにか」の図に加えられたものですが、文章では1969年段階から両者を含むものとして説明されています。

「国の者共」

それに対する「国の者共」は常時は国衙に詰めてはいないが、国司の命令で動員出来る国侍となるのでしょうか。やはり『今昔物語集』ですが、巻第25第5話の 「平維茂、藤原諸任を罰ちたる語」にある「国の内の然るべき兵共」もそれにあたります。また「春記」にある1039年(長歴3)10月7日に三河守経相が京で死んだとき、「彼国宿人等並国侍等」が在京していて葬儀が終わったあと国に帰ったと言うこれまた有名な記載を紹介されています。

「国侍」については、この語の見える資料は実に少ないらしく、吾妻鏡1187年(文治3)4月23日の条にある「周防の国在庁官人等」の訴えで「何ぞ況や居住の在庁・書生・国侍等の家中を服仕せしめて、公役に勤仕せしめず」と、「国侍」が「在庁・書生」と併記されているのが見えるだけなんだそうです。

地方豪族軍

そして地方豪族軍は国司(受領)とほぼ同等の位にある豪族です。例えばこの例での左衛門大夫平惟基(平維幹)は官職として左衛門府の官人(名目ですけど)、位階は従五位下で源頼信とほぼ同格の貴族です。源頼信は常陸国の受領ですから、平惟基にとって目上にはあたりますが、しかしそれは斜め上であって配下になっている訳ではありません。そこから地方豪族軍として常陸守(常陸介の軍」と並列におかれる訳です。

「国の者共」も多分平惟基と同じような地方豪族ではあるものの、国守・国衙の指揮下にあるものであるに対し、この図での地方豪族軍は国守と肩を並べるほどの大豪族で、国衙の指揮下には無いものです。『今昔物語集』巻第25の第9話の敵方、下総国の平忠常もこの地方豪族軍になりますね。

常陸国における平惟基は、実のところ国守(受領)を上回る勢力を全国の中でもちょっと異質かもしれません。それが常陸守のが国衙を通じて集めた2千人に対して、平惟基は3千騎という圧倒的な違いとして現れます。これは2対3ではありません。方や「人」、方や「騎」ですから普通に考えると騎馬武者1騎に対してその馬を引く従者(戦闘員とは限らない)が1~2名はつくので平惟基は受領源頼信率いる国衙軍の少なくとも3倍はいたことになります。尚、比率についてはいつも参考にしますが人数については信用していません。

国(=地方)における武士

さて、そのうちの国衙の「軍」について、国衙内の組織と、国内の武者の把握がどのように行われていたのかについて、石井進氏は以下の2つを述べています。

健児所(こんでいしょ)

「平安時代の時代背景」の冒頭で「律令時代の軍制」で「徴兵制も事実上無くなり、実は律令時代の日本は(792年(延暦11)以降)常備軍を持たない変な国」になったと書きましたが、実はそれを正確に見ると、「一般公民を徴発する軍団制・兵士制から、軍事層のみに制度的武力を公認し、彼らを国衙など重要拠点に結番させる健児(こんでい)制への転化」(p29)だったと言います。と言っても古代の地方支配は国司の監督のもとで実質的には郡司・郡衙が担っていたので実際には、郡司子弟と一般公民の徴発であったものを、一般公民の徴発を止めて郡司子弟だけで国衙の防衛に従事させたと言うのが実態。その数は国の大小によって30~200人程度とか。国衙の守衛ならそれで十分です。

ただその健児制の実態についてはあまり解らず、少なくとも石井進氏がこの論文を書いた頃には早くに廃滅したと考えられていたと考えられていたそうです。しかしその痕跡は鎌倉時代の末期にまで見られるそうです。

健児(こんでい)所関係の資料として石井進氏があげているのは以下の古文書です。

-

「朝野群載」の「諸国雑事」の中の「国務条々事書」に「所々」のひとつとして「健児(こんでい)所」が記されていること。

-

「新猿楽記」の「受領郎等」四郎君の条にも国衙の「所」のひとつに「健児所」があること。p30

-

1150年(久安6)9月16日の「伊予国弓削荘百姓等解」に、当国の国衙留守所が、勅事と号して「健児所史官俊清朝臣」を使者として「従類」を多数引き連れて「雑事」(ぞうじ)を責め取ったと訴えていること。p30

要するに荘園で非課税であるはずのものを、国衙が朝廷からそういう命令が出たと言って強引に奪っていったと言うことでしょう。 「大庭御厨の濫妨」を思い出しますね。 -

「やや疑わしい点がないではないが」とことわった上で、1184年5月の梶原景時下文案に国衙の健児所・検非違所の両直人をさすと思われる「健児・非違両直」の表現がみえること。p30

-

年月不詳の「散位多々良経貞申状」周防国衙で「経貞・右田八郎は検非違所・健所両兄部(このこうべ)職なり、・・・経貞も同じく3ヶ所書生職を拝領せしむ」と健児所を指すと思われる記述があること.。p30

-

鎌倉時代末期の1331年(元徳3)3月の常陸国庁宣案に百済家成が「検非違所」と「検断」の職を掌(つからど)り、これに付随した在庁名として元久名を「重代相伝」していること。p28

尚、「在庁名」とあるときの「名(みょう)」は今の名前のことではなく、「村」とか「郷」とかと同じような田畑と集落の単位です。「名主」とか「大名」とかはそこからきています。

掌断片的ながらこれらの古文書から国衙内の「所」ようするに部署として健児所が重要な位置を占めており、それがまた「検非違所」や「検断」(警察・検察機構)と並列・連称される例が多いこと、それが国衙の収取(要するに武力を背景とした強制的・暴力的な税の取り立て)を行っていることに注目され、「健児所」が国衙在庁の軍事・警察機能の主な担い手であり、また国衙には「将門記」に見えるように大量の武器が貯蔵されていたはずだとされています。

国衙の「譜第図」「胡簗注文」と武士の公事

この『今昔物語集』を例とした、先の図のような大がかりな動員はそう滅多にあるものではないので、平時の動員は

-

国司の館への交代護衛勤務

-

国守主催の狩りへの参加

-

諸国一宮での流鏑馬など軍事的儀式への奉仕

-

京上の官米などの押領使(あふりょうし)

などであり、それが「武士」「兵(つわもの)」「武者(むしゃ)」の任務です。そして誰を武士と認識して動員したのかと言うと、国衙には武士の登録簿、台帳があったのだろうと言うことになります。

鎌倉幕府成立の当初、特に西国で一国内の武士や御家人の名簿を国衙に提出させたことがあります。しかしそれはすくなくとも鎌倉幕府以前の平安時代後期には行われていたことで、その傍証として

-

「朝野群載」の「諸国雑事」の中の「国務条々事書」には「雑公文」(諸台帳の意味)のひとつに、内容未詳ながら「譜第図」(ふだいず)と言うものがあること。(p43)

-

そして「高山寺古由来」にある「京上の官米の押領使(あふりょうし)に任命された「武者の子孫」松影と国守の書記との往復書簡(p44)を例にあげながら、国衙は国内の主だったもの、名のある者の台帳を作成しており、それを元にして代々の国守は、国衙=館への勤番、や諸行事への動員をかけたのだろうと。そしてその「譜第図」(ふだいず)に「部内武芸之輩(ともがら)」として登録されることが武士としての承認・認知だったのではないかと推定されています。

-

更に戸田芳実氏は1989年の「院政期北陸の国司と国衙」(『初期中世社会史の研究』(東京大学出版会1991年所収)で、『医心方』紙背文書(しはいもんじょ)の中に院政期加賀国の、受領の任初に在庁官人に命じて提出させる国内行政全般にわたる資料である「雑事(ぞうじ)注文」の目録が見つかり、その中に「胡簗(やなぐい)注文」があったことを紹介されているそうです。

胡簗(やなぐい)は矢を携帯するために右腰につけるもの(下画像参照:厳密に言うとこれは箙(えびら)ですが)で、「胡簗を帯びる者」は「弓箭の輩(きゅうせんのともがら)=武士」、「胡簗注文」は「武士の一覧」と言うことになります。

-

もうひとつ、「玉葉」1177年(安元3)5月29日条に「近江、美濃、越前、三ヶ国、おのおの国内武士を注進すべきの由、国司に仰せられる」とあり、これも各国衙に「譜第図」が用意されていたであろうことの傍証となります。 (下向井龍彦「岩波講座日本通史・古代5」(1995年:p198)

となると、武士が単なる在地領主が自然発生的に武装したものではなく、公的に武士としての公事(くし)を勤めるべく定められた家の者と言うことになりますね。

もっともこのプロセスは国衙が「弓箭の輩」を育てた訳でも養っている訳でもなく(課税軽減ぐらいはあったでしょうが)、既にある「弓箭の輩」を招集し、指揮下に置いたと言うことなのでそれほど強固なプロセスとは言えないと思います。

しかしそれが当時の「軍勢」の実態です。指揮体系、従属関係は実にゆるやか、はっきり言えば脆いものです。江戸時代武士道の「忠君孝親」「滅私奉公」「武士は二君にまみえず」なんてとんでもありません。なんせ4年毎に変わる国司ですから人事異動で京に帰ればもう関係無いんですから。個人的に臣従するのは別の問題です。

「家の子郎党」の「家の子」に対しては極めて絶対的な権力を持っていますが、「郎党」に至っては「終身雇用の正社員」もいれば、契約社員、嘱託、下請け企業(協力会社)までも居ると言う訳です。まあ建設業界の元請企業が受領だと思っていれば当たらずとも遠からずです。100人が働く建築現場で元請企業の社員(現場監督)は1/10ぐらいですかね。

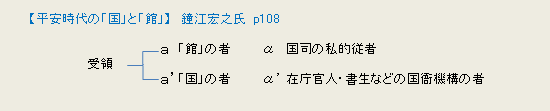

「館の者」と「在庁官人・国人」

余談ですが「館の者」と「在庁官人・国人」という分け方をするとこうも書けます。これは『城と館を掘る・読む-古代から中世へ』(佐藤信 五味文彦編:山川出版社)に収録されている鐘江宏之氏の「平安時代の国と館」にある図です。これについてはまた。