国司の受難

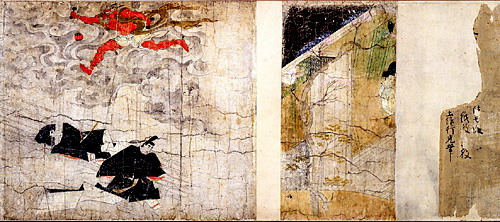

国立博物館・北野天神縁起絵巻(弘安本)より

さて、その伊賀国名張郡に藤原倫滋が私営田経営を始めた頃の9世紀半ばの文徳天皇の頃は、先の「律令制とその崩壊」で述べたように、国司や戸籍上租・庸・調・雑徭の中の調・庸・雑徭を課税すべき課丁が激減を始める時期です。また残る「租」のベースとなる、登録された農地からも人が少なくなり荒廃をはじめています。決して実人口が減った訳ではないのに。国司も楽ではありません。当時こういう事件がありました。

『続日本後紀』 承和九(842)年八月条

庚寅、大宰府言すらく。豊後国言すらく。前の介中井王、私宅日田郡に在り。私営田は諸郡に在り。意に任せて郡司百姓を打ち損ず。これによりて吏民騒動し、いまだ心を安んずるに遑あらず。また本より筑後・肥後等の国に浮宕し、百姓を威陵し、農を妨げ業を奪う。蠢たること良に深し。中井、なお入部して旧年の未進を徴し、兼ねて私物を徴せんと欲す。しかるに調庸未進の代、便に私物を上り、その利を倍取す。望み請うらくは、延暦十六年四月廿九日の格の旨に准拠し、本土に還さしめん、と。太政官処分すらく。罪は去ぬる七月十四日の恩赦に会えり。よろしく身は本郷に還すべし、と

※「浮宕(ふとう)の類」(戸籍のある本貫地を離れて多郷に流失しているもの=浪人

この事件は農村での領主制の発生を準備する解官した前任国司の活動を典型的に示すものであると同時に、当時の国司の追い詰められた状況を見ることが出来ます。戸田芳実『日本領主制成立史の研究』にはこうあります。

豊後介であった中井王は、・・・・日田郡の「私邸」を中核として、彼の私営田が国内の諸郡に渡って散在的に分布していたのである。(p139)

前司中井王が私宅を日田郡に構えたということは、一見彼が土着受領の先駆者であるかのごとく感じさせるが、それは決してのちにいう「土着」ではなく、その前段階ともいうべき「留住」にすぎないものであった。

彼は日田郡に定住しその一円を支配する土着豪族化したのではなく、豊後国内からさらに隣国の筑後・肥後まで「浮宕」して、「百姓を威陵し農を妨げ業を奪う」といわれているように、各地を移動しつつ百姓の収奪によって自己の経営の拠点を設け、また経営を展開してまわっているのである。(p140)国司級官人が田家や営田を設け交替を契機としてそこに留住することを、たんに彼らの私欲や不正、あるいは土着の志向からだけ説明するのは表面的であるといわざるをえない。彼らがそのような行動をとるには、それだけの前提条件が存在している。彼らの不正を問題の根源と見るのは、律令国家の国司観の踏襲にすぎない。問題の根源は、在地諸勢力の国務対捍や抵抗によって律令制の国務遂行が困難になり、正税調庸の未進が累積していた事実にあり、その上に国司の「不正」や「留住」が発生するのであって、このような状況のもとでは、たとえ国務の実績によって官途の昇進を求める五位の徒においても、その道はしばしば塞がれざるをえないのである。(p142)

「正税調庸の未進累積」ですが、国司の最大の任務は税を徴収して京の朝廷に送ることです。その勤務評定は、最初は国司交替の際に後任国司が行うことになっていました。つまり引継のとき、前任国司が任期中に税の未納やその他不正はないかを調査し、問題がなければ前任国司は後任国司から

解由状(げゆじょう)を受け、政府に提出することにより職務を完遂した証とします。

中井王の少し前、797年(延暦16)

からは、後任国司ではなく新たに勘解由使(かげゆし)が設けられていますが、その制度強化から後には源義家を苦しめた「受領功過定」へと制度的には変化していきます。

いずれにせよこの時期、「解由状」を与えられない国司は欠損部分を補填しなければ勤務評定に×が付いて次の官職にもつけず、それどころか帰京までできません。なかなか厳しい実績主義ですね。年功序列が崩れた現代の企業でもここまでではありません。なんせ未達の国司には任国に留まって未納分を掻き集める義務が課せられるのですから。あくまで9世紀の話ですが。(11世紀末の源義家 は、京には帰りましたがやはり未進の貢金を督促され続けています)

自分の私財で補填できるぐらいなら最初からそうしていますからそうなると農民への厳しい強引な取り立てしかありません。と同時に私的な収奪をも合法化させてしまう結果になってしまいます。後任の国司からすればたまったもんではありません。

戸田芳実が、「問題の根源は、在地諸勢力の国務対捍や抵抗によって律令制の国務遂行が困難になり、正税調庸の未進が累積していた事実にあり」と書いているのは菅原道真や三善清行が警鐘を鳴らしたような、生産現場、あるいは課税対象での社会構造変化に中井王がうまく対処できなかった結果と言うだけではないでしょうか。律令制を無視してうまく国内を治め、そうとは知らない中央の太政官府にちゃんと税収を完納して勘解由使にも◎を貰い、ベテラン国司として名を上げた国司もいる一方で、中井王の様に制度(律令制)と現実の谷間に落ちてしまった国司も相当いるのでしょう。居直って「富豪浪人」として土着した「王臣子孫」はかなり居たようで、中井王が訴えられた年、843年(承和9)8月に、大宰大弐 藤原衛 は

交替の務め了り未だ解由を得ざる五位の徒ら、事を格旨に寄せ、管内に溜住して常に農商を妨げ、 百姓(ひゃくせい)を侵し漁り、巧みに 利(かんり)の謀を為して未だ填納を 覩ず。

と前任の国司の行為を糾弾し、五位の元国司の帰京を命令するよう奏上しています。もちろん中井王の件が念頭にあるのでしょうが彼だけでは無かったようで(彼はまだ五位にはなっていません)、彼らは富豪浪人ともよばれ、地の「凶党」と結託し、多くの土地を持ち、農民を支配していたようです。寛平・延喜の地方の争乱、板東群盗蜂起はそうした背景もあるのでは無いかと思います。

この中井王自身は結局は土着はせず、そうして蓄えた冨で未納の官物を完済したのか、それとも太政官処分(帰京命令)をうけるやさっさと帰京したのか、その9年後の853年(仁寿3)には正六位上から従五位下に昇進しているらしいです(『文徳実録』仁寿3年正月7日条)。

これらは菅原道真や三善清行が悶々としはじめる150年も前から起こっていたことです。

群盗蜂起

そういう背景の下に新たな軍事問題が持ち上がります。群盗と海賊です。 (「俘囚」の問題もあるんだけどややこしくなるからパス)

例えば・・・

-

857年(天安1)には対馬で郡司らが「党類」300余人を率いて対馬守立野正岑ら17名を襲って殺す。

-

883年(元慶7)に九州筑後国で群盗百数十人が筑後守都御酉(みやこのみとり)の館を襲い、筑後守を殺して財物を強奪。この首謀者は筑後掾(じょう、守の下の介の下)藤原近成であり、共謀者には前掾、目(掾の更に下)、王臣子孫ら。

-

884年(元慶8)には石見国の郡司らが「守の政策は法にそむく」と権守上毛野氏永(かみつけぬのうじなが)を襲撃拘禁し、国守の印と国衙正倉の鍵を奪って介(次官)の忍海山下(おしのみぬやましたの)氏則に渡したと言う事件も。(下向井p023)

板東の群盗蜂起もこうした一連の流れのひとつです。

ここに登場する首謀者は郡司層、そしておそらくは京から赴任してきてそのまま土着した前任の国司とか王臣子孫達です。江戸時代の「百姓一揆」のイメージではありません。

「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」ひとつの現れは、国守(受領)と地元の有力者(豪族)がその地位についていた郡司(市長)や負名(豪族・富裕層)の対立、それに中井王で見たような前任国司やその子弟、つまり王臣子孫が加わった租税の争奪戦が激化もあります。実は国衙に「百姓の弓馬に便なるもの」を登録したその実体もこうした郡司・豪族・富裕層とか、王臣子孫達が実体ですから、国守が「言うこと聞かないならお仕置き!」と思ってもそう簡単にはいきません。

そういう9世紀の世相の中で、物流は地方の国司から郡司・豪族・富裕層が請負って官物(年貢)を京まで運ぶと言うものでした。が、請負った郡司・豪族がそれを着服、強奪してしまうのです。僦馬の党 (しゅうばのとう)なんかそうですね。実際には国司が誰々に襲われて官物(年貢)を奪われたと訴え、敵対者の追討令を出してもらい官物(年貢)を着服したりと言うこともあるらしいですが。

「律令制とその崩壊」で、9世紀末の昌泰年間(898〜901年)に、播磨国衙が、百姓達が群党をなして収納使を「捕以陵礫」、郡司を威圧して税を納めないと訴えていることを紹介しましたが、もうひとつ、10世紀の事例ですが、『政事要略』にある946年(天慶9)12月7日の官符には「昨為徒歩単衣之輩、今率之身肥馬軽裘、是養暴凶、称聚勇敢」と書かれています。「肥馬軽裘」は、「軽くて美しいかわごろもと肥えた馬。富貴な人の外出の時のいでたち」を表すそうです。

解りやすく意訳するとこんな意味でしょうか。

昨日までは一介の浮浪者に過ぎなかった下郎が、党類と結びついて、自分達じゃ勇敢なんて称しているけど、要するに凶暴さに磨きをかけて、今じゃ幹部級の富豪浪人になって上等なレザージャケットに身を包み、立派な馬にのってブイブイいわせています。はぁ、なんて世の中になっちまったんでしょう・・・

そしてそれは「横行村里、対捍宰吏、威脅細民」(『類聚三代格』 946年(寛3)9月11日官符)と、お上にゃたてつくは、かといってロビンフットじゃ全然無いって代物です。

なんか、鎌倉時代末期の「悪党」の言われようを思い出しますね。あるいは近未来の、経済も社会秩序も崩壊したあと、革ジャンに銀色の鋲をカシガシ付けた、サングラスを掛けたモヒカン頭の凶暴なのが、散弾銃を肩にハーレーダビットソンなんかに乗って走り廻ってるってバイオレンス映画みたいな。

先の3例だけ見ると、農民にとっては支配階級内の内輪もめみたいにも見えますが、そればかりじゃなくて、被支配者階級の農民や、社会(律令)の枠からはみ出し、逃げ出したプータロウもかなりアグレッシブ。上からも下からも入ってくるアウトローな「群盗」「群党」「凶党」「賊党」「結党」「僦馬の党(しゅうばのとう)」は、「在地豪族層を主要構成員としながらも、留住貴族から土民百姓を含む広範な反律令勢力の連合組織」(戸田1968年p22)であることをその本質のひとつとしています。

それにしても、この時代の農民は結構自由で元気がありますね。もう少し経つと在地領主に押さえつけられますが。

前期王朝国家への転換

菅原道真を左遷した藤原時平もかなりの秀才だったようですが、しかしその政治は(表向きは)律令制の堅持と言うもの。有名な延喜式 (格と式:格式と言う言葉はここから?)をまとめたりしていましたが、「おいおいそれどころじゃねぇだろう!」って感じですね。表面だけ見ていると、国力の源、生産現場では農村共産主義から資本主義に変わっているのにそれに気づかずに共産主義税制(どんなんかしらんけど)で突き進もうとしたみたいなものです。

これでは普通国は滅びてしまいます。しかし、滅びるどころか、この頃から豪華絢爛「王朝文化」が花開き、100年ぐらい後の藤原道長(966-1028)は「この世をば,我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思えば」と、この世はすべて自分のためにあるかのように自信満々に詠っています。変ですね〜。

「そりゃ膨大な荘園を持っていたから国の財政がどうなろうが知ったこっちゃないんだよ」って?

昔はそう思われていたようですね。でも誤解です。このころの荘園はそんなに大きなものではありません。でっかい荘園がバカスカ出来たのは道長が死んでから更に200年ぐらいは後の話です。それにバカでかい荘園は国司(受領)にまったく税金を納めなかった訳ではありません。

「じゃ〜どうしてなのさ!」とお思いでしょうが、そこを研究した成果が王朝国家論です。詳しくは次の章で述べるとして、まずは変化の兆しというあたりを。

現場の行政官(諸国に赴任しる国司(受領)は型(律令制)通りにやっていたら中井王のように自分の任務は全う出来ない。京へ税を届けなければ勤務評定に×が付いてリストラされてしまうと言うので任地で現実的な政策を行い、それが最初はバッファになっていたのかもしれません。

こうしてあまりうまく機能しなくなった律令制への規制緩和、行政改革が藤原時平の跡を継いだ弟忠平の頃から始まります。では兄時平は時代を逆行させようとしていた? 私はそう思いますが、ただ、木村茂光のこの指摘だけは紹介しておきましょう。

実はこの藤原時平が主導した延喜新政は、国司に院宮王臣家と富豪層の結託を分断しつつ律令に則った国内支配を遂行していくことを基本理念としていたが、その実際は元来より送電し証拠文書が分明で、かつ国務を妨げる恐れのない事態については、新たな国司支配のもとで「合法性」を与えるものであった。この理念と実態(新たに再編された合法性)との使い分けこそ延喜新政の本質であった。(2004年版 『日本史講座3−中世の形成』 東京大学出版会 p18)

その延喜新政の目玉商品は「延喜の荘園整理令」として有名なもので10世紀初頭、902年です。

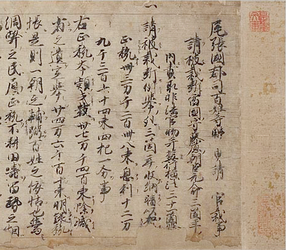

太政官符す

まさに勅旨開田ならびに諸院諸宮及び五位以上の、百姓の田地舎宅を買い取り、閑地荒田を占請するを停止すべきの事右、案内を検ずるに、このごろ勅旨開田遍く諸国にあり。空閑荒廃の地を占むるといえども、これ黎元の産業の便を奪うなり。しかのみならず新たに庄家を立て、多く苛法を施す。課責もっとも繁く、威脅耐え難し。かつ諸国の奸濫の百姓、課役を遁れんがために、ややもすれば京師に赴きて好みて豪家に属し、あるいは田地をもって詐りて寄進と称し、あるいは舎宅をもって巧みに売与と号し、遂に使に請ひて牒を取り封を加え旁を立つ。

・・・宜しく当代以後、勅旨開田は皆ことごとく停止して民をして負作せしめ、その寺社百姓の田地は各公験に任せて本主に還し与うべし。かつ夫れ百姓、田地舎宅をもって権貴に売り寄するは、蔭贖を論ぜず、土浪を弁ぜず、杖六十に決せよ。もし符の旨に乖違して嘱を受けて買い取り、ならびに閑地荒田を請占するの家あらば、国須らく具に耕主ならびに署牒の人、使者の名を録して早速に言上すべし。

・・・但し元来相伝して庄家たること券契分明にして、国務に妨げ無き者はこの限りにあらず 。よりて須らく官符到る後百日の内に弁行し、状をつぶさにして言上すべし。

延喜二年三月十三日 (類聚三代格)

問題はこの「延喜の荘園整理令」は、「但し元来相伝して庄家たること券契分明にして、国務に妨げ無き者はこの限りにあらず」と、既得権はちゃんと保護しています。この部分が木村茂光は「新たに再編された合法性」としています。

菅原道真が896年(寛平6)に宇多天皇に上奏した・・・

是れ故に或いは国司、文法に背き、以て方略を廻らし、正道を違り、以て権議を施す。ややもすれば己のためにせずと雖も、その事皆法を犯す。

つまり「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」(坂本賞三 『日本の歴史6−摂関時代』 小学館1974年 p26)という事態に、国務遂行のためならば古来の法(律令)もその限りにあらず、と事実上認めた、あるいは公然と認める下地を作ったとも言えるのではないでしょうか。

この段階の荘園には不輸祖(とりあえず非課税)の官省符荘と納税義務を負う輸祖荘園があります。輸祖荘園はまた後で触れますが、上記の太政官符がターゲットとしたのは課役を逃れようとする輸祖荘園です。「勅旨開田」も停止とありますが、最後の「国務に妨げ無き者はこの限りにあらず」で救っているのかも。輸祖荘園については後の「後期王朝国家体制」で述べる「寛徳荘園整理令」でもターゲットとしていますが、この延喜荘園整理令の段階では本気で停止しようとしたのだろうかとちょっと疑問に思います。

もしかしたらただ単に律令制の原則を述べただけかもしれません。なんせ藤原時平さんですから。というのは冗談としても、寛徳荘園整理令の段階では、同時に「別名(べつみょう)」の制度をつくって、そちらに吸収しており、その後の別名が後期王朝国家体制のある意味ベースにまでなっていますが、この延喜荘園整理令では、その結果こうなった、というものがほとんど見られないのです。

そのあたりから先が前期王朝国家への転換と言うことになるようです。

「王朝国家」という時代区分は、歴史学者によってその範囲は大きく異なりますが、思いっきりアバウトにまとめてしまうと、律令制の崩壊の始まりから、中世・封建制に至るまでのあいだぐらいの意味です。「年表」には902年(延喜2)の延喜荘園整理令の年を「前期王朝国家への転換」としておきましたが、あくまでとりあえずです。902年(延喜2)の「延喜の荘園整理令」はとても有名ですが、しかしそれはむしろ律令制の最後の抵抗とでも言うべきものであって、実効性は皆無であったと見ておいた方が良いと思います。

「王朝国家体制」とは班田収授法による在地支配と朝廷の収入が、実態として崩壊しても、なお在地支配を続けて朝廷の収入を維持する為の体制というようなもので、律令制の根幹がもはや崩れてしまったことから始まります。律令制の堅持を唱った延喜荘園整理令を含む、所謂「延喜の治」によってもたらされたものではありません。むしろそれが律令制の最後のあがき、そこで息絶えて王朝国家体制が前面に出てきたという意味で転換点となると思います。

「王朝国家体制」の中身は、実態としての私営田経営を、「名(みょう)」をベースとする租税徴収体系によって支配しようとした体制と、とりあえず考えておきます。それはトップダウンな法令改正により生み出されたものではなく、萌芽は9世紀から見えはじめた国司の朝廷非公認の対応であり、それがはっきりしてくる、あるいは黙認から公認にうつるのが10世紀と考えて良いのではないでしょうか。木村茂光がまとめているように、「宇多朝に基本的な骨格が成立した王朝国家は、短命だった時平政権を経過して、その弟忠平政権のときに完成期を迎える。(前掲書p23)」というようなグラデーションな理解の仕方で。

「奈良時代は”王朝”じゃなかったというのか!」なんて突っ込んではいけません。”王朝”という言葉自体にはあまり意味はなく、よく『源氏物語』とか、藤原道長の時代の文化を「王朝文化」とかいうから、ちょっと拝借、という程度に考えておいた方が無難でしょう。

詳しく知りたい方は、『シンポジウム日本の歴史5 中世社会の形成』(学生社 1972年)に中で、戸田芳実が「中世社会成立期の国家」という、基調レポートをベースとした学者さん達の議論があります。

また、その2年後に福田豊彦が、同じ『シンポジウム日本の歴史』の「7 中世国家論」(学生社 1974年)の為に書かれた「王朝国家をめぐって」と言う論文が、『東国の兵乱ともののふたち』(福田豊彦:吉川弘文館

1995年)と言う本に収録されています。現在手に入りやすいものはその『東国の兵乱ともののふたち』だと思います。(2008.1.4追記)

名(みょう)をベースとする前期王朝国家での課税

「名と負名」の項で、公田の一定範囲を「名」とし、その範囲の税の徴収をそのあたりの富豪層に請け負わせると書きました。公田は租庸調・雑徭(ぞうよう)が課せられますが、先に見てきた通り、元々は人頭税であった庸調・雑徭(ぞうよう)も王朝国家体制と言われる時期には「名」に課せられます。この時期には官物と臨時雑役(ぞうやく)と名前を変えていますが。

口分田を耕作している農民はその官物の取り立て、臨時雑役(ぞうやく)の負荷を嫌がって口分田を放棄して浪人となり、公田(口分田となる田)は荒廃します。これが「律令制の下からの崩壊」ですね。公田が荒廃し、課丁が居なくなったからといって、実人口が減少した訳ではありません。逆に増えていたでしょう。ではその公田から居なくなった農民は何処へ行ったのか。公田でなかった土地を開墾して暮らしています。またもやマンガ化してまとめると、国司は口分田ベースの律令制に縛られていたら、そうした変化に手も足も出ません。うかうかしていたら中井王みたいになってしまいます。

では来るべき新時代、前期王朝国家時代には、国司はどうしたのか、その公田(口分田となる田)以外の、開墾した田畠はどうなったのかということになります。歴史の流れを見ていくと、このあとも国家の瓦解など起こらず、藤原道長が我が世を謳歌し、源氏物語に枕草子と王朝文化も花盛りの黄金時代が来たんですから、どんな起死回生の国政改革があったのでしょうか。

前期王朝国家への転換と言っても、ある日法律が変わって・・・、なんてことではなくて、菅原道真が左遷される前から任を全うした良司(朝廷から見てです)達が、朝廷に内緒でこっそりやっていたことが段々と朝廷でも黙認され、ついには公認されたということだと思います。この公認はいつ頃から顕著になりはじめたのかというと、菅原道真を左遷した藤原時平が死に、弟の藤原忠平が政界を主導し始めたころからです。藤原利仁が群盗を鎮圧したり、平将門の乱が起こったりという頃ですね。ん? 平将門の乱の対応で前期王朝国家体制が確立したというのはどうでしょう? いや冗談ですが。

さて、実際にどう変わったのかというと、象徴的にはこういうことです。国司は任期中(だいたい4年)に一度、検田を行い、開墾された新しい田を把握します。そしてそれらの田畠も付近の「名(みょう)」に組み込まれてしまいます。

するとどうなるかというと、公田(口分田)から米は取れず、耕す人が居なくなっても、国司は「名(みょう)」の単位でその公田分の官物と臨時雑役(ぞうやく)を課せられる訳ですから、公田に誰も人が居なくとも、開墾地には居る訳ですから国司は平気の平左。そっちの立場からすると実に合理的。社会の変化にきちんと対応、とこういう訳です。

ところで、国司の検田が出てきましたが、これは律令制下の班田とは別物です。律令制下の班田によって更新されるものは「国図」と言って、各国の郡・郷にどれだけ「本田」があるかを記録する台帳ですが、しかしそれは「倭名抄」にあるものと同じ、おそらく800年の全国一斉班田か、あるいはそれを一部修正したものかがそのまま固定されます。

国司が負う責任は、その「国図」に記された田数に対する賦課です。

不堪佃田(ふかんでんでん)と言って、荒廃によって収穫が得られない田数を奏上してその分については2/3が減免されましたが、国司は開発に努力して、その不堪佃田を本田に復しなければならないとされました。しかしそうしたマイナスはあっても国図にプラスはありません。

一方国司が検田を行った田数に対して賦課を行います。大抵は田畠の人口も増えていますから、国図と検田の差はプラスになり、その分はとりあえず国司の収入に加えられます。(とりあえずです)

ところがその「名」を請け負った負名はたまったものではありません。せっかく公田(口分田)を放棄して、苦労して他を開墾をしたのに、国司は「だからなんだい!」とまたおっかけてきて台帳上の公田分の官物と臨時雑役(ぞうやく)を課そうとし、拡大された国司の自由裁量権によって、ガンガン取り立てようとします。こうして在地勢力と国司の利害の衝突が先鋭化してきます。

東国では、平将門を撃って一躍有名になった藤原秀郷も平将門の乱より少し前の915年(延喜15)2月の上野国反受領闘争で受領藤原厚載(あつのり)が殺された事件で追討官符を出されています。藤原秀郷は更に929年にも。平将門が一族内の抗争から国衙との抗争へ移ったのは938(天慶1)年12月に武蔵国で国司と郡司ら在地層との対立で平将門が調停に乗りだします。翌年11月には平将門は常陸国衙を襲います。1003年(長保3)には平維良(余五将軍平維茂か)が下総国府を焼討ちし官物を掠奪したかどで押領使藤原惟風の追補を受け越後に逃亡。1028年(長元1)6月、平忠常が安房守惟忠を焼き殺し、「平忠常の乱」が始まります。

国司苛政上訴

畿内周辺で有名なものは988年(永延2)11月8日付けの「尾張国郡司百姓等解」で知られる国司苛政上訴が頻発します。「尾張国郡司百姓等解」は尾張の在庁官人・百姓層が尾張守藤原元命(もとなが)による非法・濫行横法三十一箇条を訴えたもので、この結果元命は国司を罷免されました。国司苛政上訴の代表例として高校の教科書にまで載っています。

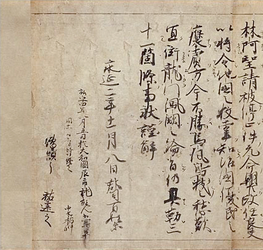

尾張国郡司百姓等解し申し、官裁を請うの事

裁断せられんことを請う、当国の守藤原朝臣元命、三箇年の内に責め取る非法の官物、ならびに濫行横法三十一箇条の愁状

以前の条の事、憲法の貴きを知らむが為に言上すること件の如し。

望み請うらくは件の元命朝臣を停止して良吏を改任せられ、もってまさに他国の牧宰をして治国優民の褒賞を知らしめむ。・・・よってつぶさに三十一箇条の事状を勒し、謹みて解す。

永延二年十一月八日 郡司百姓等坂本省三「日本の歴史」6摂関時代p292より抜粋、(19)等は31ヶ条の番号

全ては書ききれませんが、このなかに19条の「馬津の渡りの船無きに依り・・」、25条の「購読師の衣料並びに僧尼等の毎年の布施の稲万2千余束の事」などはまさに地方行政ですね。その他、飢餓や火災などの際に窮民を救う為の食料の出庫のような社会福祉も国衙の仕事なのにそれをしなかった、それらの一部は郡司らが私財をもって補わざるを得なかったと訴えています。

この訴状の歴史的価値はこれを通じて当時の地方行政の実態がかいま見られることです。当時同じような国司苛政上訴は沢山ありましたが、訴状の全文が伝わっているのはこれだけなんです。

ただしこれは、訴訟の一方の言い分ですから本当のことは判りません。かつて、そして多分教科書レベルでは今でも「国司(受領)は強欲」の実例として紹介されますが、どうなんでしょうね? もしかしたら、藤原元命は相手が悪かったのかもしれません。と言うのは尾張国の国人はその前にも国司(守)を訴えて解任させています。ちなみにこの訴状三十一箇条の内、判決で「過」とされたのは1項目だけ、あとは無罪になったそうです。どこで読んだのかは忘れてしまいましたが。

それにしても藤原元命の、後世での評判はえらく悪く、「地蔵霊験記」と言う書物には「術つきて、東寺門にて乞食しけるが、終いには餓死したりけり」なんて書かれているそうですが、それは嘘です。一時期は乾されたかもしれませんが、その後「日本略記」に長徳元年(995年)の吉田祭の上卿弁(主席責任者)代役に「散位元命」とあり、おそらく尾張前司藤原元命と思われます。またその訴状の中にで「駄馬徴発に応じない百姓に乱暴をはたらいている」と訴えられている息子の頼方は後に従五位下石見守となり、更にその子の頼成は従五位上越前守とあまり「失脚」と言うイメージではありませんね。(阿部p76)

今の高校の先生はそこに出てくる「郡司百姓等」の百姓をなんて説明しているんでしょう。ここでの百姓とは今我々が思い浮かべる「お百姓さん」ではなく、受領に対する納税者、つまり私営田経営者、富裕な田堵負名のことです。

国司苛政と言うと、国司側の一方的収奪で、弱い農民が苦労したみたいなイメージがあるかもしれませんがとてもとても。一時期は国司苛政上訴のどころか、国人が(当時は国人とは言いませんが)京までやってきて国司の屋敷を焼き討ちにしたことまでありました。1023年12月のことです。丹波守藤原資業(すけなり)の京都中御門の家が騎兵十数人に襲われ放火されたことが藤原実資の『小右記』にあります。

10世紀の974年(天延2)から100年も経たない間に、記録に残っただけでも27件の国司苛政上訴があります。その逆の「善状提出」というのも12件あって、これは今の国司は良司だから任期が終わってもまた再任して欲しいなんてものですが、そのなかでも面白いのは最初は国司苛政上訴を出していたのに、その出した当人達が今度は善状を提出したので、最初の苛政上訴は不問にされたってのがあります。良く言えば示談、悪く言えば買収? 1019年(寛仁3)の丹波国の例です。その後は丹波国は平穏に? とんでもない、前述の京の丹波守藤原資業(すけなり)邸が焼き討ちされたのはそのほんの4年後、1023年12月のことです。

藤原道長の時代の後期にはそうした国司と国人の対立はいよいよ先鋭化していきましたが、どうやら道長はその裏にある社会の変化に気づきながらも、気づかぬ振りをして国司苛政上訴に対しても国司の肩をもつようになります。

ところがこの国司苛政上訴、道長の子の頼通の頃、1041年(長久2)の和泉国からのものを最後にパタッと姿を消します。

後期王朝国家体制

朝廷は律令制、特に班田収授制の崩壊に直面しながらも、基本的には律令制を堅持しようとして、収入を減少させていってしまったのですが、藤原忠平の時期に明確に方針を転化し、国司に対して、現状に対応した支配方式を公認することによって、菅原道真が896年(寛平6)に宇多天皇に上奏した「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」という状況を解消して、国司の裁量権を大幅に認めて財政を立て直おそうとします。

その象徴が「名(みょう)」なのですが、しかし坂本賞三はただ単にそれまで国司が裏でやっていた「名(みょう)」による国内支配を追認しただけでなく、逆にこの「名(みょう)」方式によって、国司に一定の枠付けを与えたと分析しています。そして「名支配」の本質は「別名(べつみょう)」を決して認めないことだと。

いや、突然そう言われても、その「別名(べつみょう)」ってなに? と思われるのは当然です。がその前に説明しておかなければならないことが。

輸祖荘園

「名」支配とは、あくまで国司がその国の住民に官物と臨時雑役(ぞうやく)を課そうとするものです。そもそも住民が口分田を嫌ったのはその賦課です。官物はしょうがないと諦めるにしても、一番嫌ったのは国司に課せられる臨時雑役でしょうか。だから「名」支配も嫌います。で、「名」内地の耕作も放棄しようとします。単に荒れ地を開墾しただけではまた「名」に組み込まれるだけですから、畿内では権門寺社の寄人(よりうど)になる。かつて「富豪の輩」と呼ばれた負名層は有力貴族に土地を寄進して荘園を名乗ります。と言ってもその荘園とは12世紀に見られる大規模荘園とは違って、大体は数十町、村ぐらいのものでしょうか。おまけに不輸不入の荘園ではなく、輸祖荘園。所定の官物(租庸調)は納めても、国司から課せられる臨時雑役は逃れようとしたのだと思います。ここのところが私にも判りにくくて困ったのですが、もの凄く乱暴にこう考えると当たらずとも遠からじかも。

-

官物(租庸調)は国税だから朝廷に納めるもの。朝廷が納めなくとも良いと言わない限り免除されることはありません。でも臨時雑役は土地の所有者が住民に課すもの。封建制下では土地は国のもの、実際には管理を委託されている国司のもの。臨時雑役は土木とか潅漑とか、国司の国内行政の為に設定されているものなんだけど、国司の自由裁量なもんだから国司の田圃の耕作に駆り出されたれたり、なんやかんやでとっても負担が大きい。そいつが嫌で嫌でたまらない。

-

そこで自分の治田も貴族に勝手に寄進しちゃって「土地の所有者は国司じゃないから国司の臨時雑役なんてしらないよ!」と抵抗する。

-

法的には所定の官物も臨時雑役も納めなければならないことに変わりはないのに納めない。普通は納めないと932年(承平2)の丹波国牒みたいに国衙の役人がやってきて宅やら納所の稲米を差し押さえちゃう。だからその宅やら納所を偉い貴族のものにしちゃう。すると郡司や国司ふぜいにゃ手が出せない。

そうした背景を元に、国司苛政上訴という形でも現れた国司と負名達の対立の先鋭化に対して、朝廷が動いたのは藤原道長の後の代、藤原頼通のとき、1045年頃のことです。

寛徳荘園整理令

「延喜の荘園整理令」は以降の荘園立荘を禁止しましたが、効力のほどは??です。その後も何回も荘園整理令は出されましたが、その内容は延喜の荘園整理令を守りなさいと繰り返し言っているだけす。

しかし1045年(寛徳2)の世にいう寛徳荘園整理令はちょっと違います。表面的に見ていると、それまでは延喜荘園整理令以降のものは認めない、と言っていたのにここでは前任国司以降の荘園は認めない。しかしそれ以前なら許す、という処から、こりゃ後退じゃないか! とも見られてきましたが、そうとばかりも言えないようです。国司は在地領主にこう言います。

荘園というのは土地所有の証拠書類があり、前任国司より前から代々の国司が国免荘として官物、あるいは雑役の免除を認めてきた実績のあるものである。それ以外は荘園ではない。

では代々の国司が国免荘としていた荘園とはどういうものであったかと言うと、その多くは元々国司が貴族や寺社に対して支払うべきであった封戸物が滞って、その精算に「この土地を渡すから直接取ってくれ、今後は不作の年があっても国司のせいじゃない」というようなもので、それを否認したら元通り封戸物を渡さなきゃなんないって代物です。

別名(べつみょう)と在地領主の「職」

代々承認された国免荘以外ものは、国司の承認もなしに勝手に公卿らに寄進しておいて「ここは左大臣様の荘園じゃ。だから官物は国司に納めても、臨時雑役なんかには応じないぞ」と抵抗した荘園です。それに対して国司は「荘園とはこれこれこういうものだから此処は荘園ではない」と否定出来るようになりました。

しかし単純に否定しただけで済めば、そもそも国司苛政上訴なんて起こりません。そこで「ここはおれっちの先祖が開拓したとこなのに」と不満ぷんぷんの私営田経営者・富豪の輩に、「タダとはいわん。荘園は認めんが、変わりに「別名(べつみょう)」という扱いにしてやろう。とムチを片手に飴をしゃぶらせます。この「別名(べつみょう)」は公領ですが雑役が軽減されます。更に「別名(べつみょう)」に引き戻された「荘園」の寄進者は、その別名というひとつの行政単位を支配する公権を付与されます。

で、その別名とは、実際には郡、郷、保、別府という名前になりますが、それはもう律令制下の郡・郷とは全く異なり、例えば郷は郡の下の単位ではなくて、国衙に直接従属する行政単位となります。ここに至って、かつての私営田経営者層・私営田領主層は在地領主としての世襲可能な「職(しき)」を手に入れる訳です。

国内官物率法・公田官物率法

と同時に、税制を変更します。ひとつには公田の基本税制で官物の比重を高くし、その分雑役を少なくします。それによって、仮に雑役が免除される荘園になったとしても、国司の歳入減はさほどでも無くなります。もうひとつは国内官物率法または公田官物率法と言って、それまで国司が恣意的に決めていた税率を国単位で一定にし、それによっても国司と在地勢力との対立を回避しようとします。

この段階で、律令制下の課税体系であった租庸調の言葉が消え、それまではその総称であった「官物」に統一され、雑徭(ぞうよう)は軽減された雑公事(くじ)、または雑役(ぞうやく)となります。

この2つの「飴」は私営田経営者にとってはとても美味しく、それからは国司苛政上訴も東国の争乱もおこりませんでしたとさ。めでたしめでたし、とこうなったようです。

えっ、奥州の前九年、後三年の役があるじゃないかって? 奥州の奥6郡はそもそも律令制から外れた特別行政地区ですからここでのテーマの対象外で御座います。あるいは、奥州まで波及するのにものすごい時間がかかったのかも。(と逃げる)

王朝国家体制を簡単にまとめると

特徴的なのは人に対する課税から土地ベース(名へ)の課税に変わっていったことです。そしてそれは中央政府が方針転換するより以前から地方では受領(国司)が「律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」と9世紀後半には初めていたことですが、それを10世紀前半頃に中央政府も追認しはじめます。その課過程は国衙の公田経営、負名、田堵と言われる富裕層(私営田経営者)が成長していく過程でもあり、それと同時に大幅な権限を委譲された国司と、それら富裕層(私営田経営者)の衝突が、近畿では国司苛政上訴、東国では先にあげた通り、藤原秀郷、平将門、平維良(余五将軍平維茂か) 、平忠常など武士論の世界の有名人達の国司との抗争として現れます。

この前期王朝国家体制から(後期)王朝国家体制となるのは、そろそろ源頼義が「前九年の役」を、と言う1040年代であり、名(みょう)による支配から、別名(べつみょう)による支配への転換、そして在地領主の「職」成立として現れます。これにより国司と在地勢力との対立の先鋭化は一旦沈静化します。

「国内官物率法」によって、官物の比重は高くなったとは言うものの、国司が恣意的に決めていた税率が定率となり、富豪層が開発した別名では、「雑役軽減」、「郡司、郷司、保司と言った世襲可能な別名の職(しき)」を手に入れます。こうして富を蓄積出来る機会が増え、かつてその資産は稲、牛馬、農耕具などの動産主体であったものから「領地」という不動産に正式に拡大出来たことになります。このあたりが在地領主の誕生と言っても良いのではないでしょうか。

その時期は学者さんのポイントの置き方によって前後しますが、ここでは坂本賞三の論にそっています。そして大規模荘園花盛りとなるのは源義家の「後三年の役」をよりずっと後、12世紀の鳥羽院政時代です。

永原慶二『荘園』メモ

官物・雑役

ここでは官物=租庸調、臨時雑役=雑徭(ぞうよう)としていますが、永原慶二『荘園』(吉川弘文館1998年 p44)では官物=租、雑役=人頭税分=庸調+雑徭(ぞうよう)とする。

私営田

永原はp29において

「私領主」による直接経営地を「私営田」といった。「私営田」は国家の直営田である「公営田」に対置されるものである。

とするが、私はここでは私領=領主制とは切り離して、直営農園のような意味で使っている。尚、坂本賞三は「私営田」という言葉を使っていないようである。(索引にはない)

別名

「別名」について、坂本賞三は

「名」支配が崩れたあとに「別名」が出現するのであって(p322)

としているが、永原はp26において以下のように述べ、時代を区別していないように見える。

ひとつの「名」の広さは、一戸の農民の経営に適した面積という訳ではなく、負名田堵の実力に応じて小さいものも大きいものもあった。大きい「名」の中には数町から数十町におよぶいわゆる「別名」と呼ぶものもあった。

ただし、鎌倉時代の西国荘園の項(p205)では、坂本賞三と同じように「領主名」を「別名」として説明している。

寛徳荘園整理令

坂本賞三は寛徳荘園整理令をひとつの時代の区切りとしているが、永原はあまり評価していないように見える。

王朝国家

坂本賞三はその寛徳荘園整理令の頃を区切りとして、前期王朝国家、後期王朝国家と分けるが、永原は前者を王朝国家とし、「在地領主の本格的成長によって大きく性格転換が進んだ院政期以降の国家体制とは区別されるべきものであろう。(p46)」とする。

おまけ

坂本賞三や戸田芳実の紹介画像は1974年の小学館「日本の歴史6−摂関時代」にはさんであった「月報6」での対談のときのものですが、その中でお二人はこういうことをおっしゃっています。

戸田:(石母田正の研究で)摂関時代のもう民の常態が比較的自由であったと言うこと・・・・、坂本さんがこの本でもお書きですけれども、大土地所有者の発展で律令国家が次第に崩れていく、世の中が乱れていくと言うような歴史感で従来はだいたい一貫していたと思います。けれども、そうではなくてかなりダイナミックな初段階が有ると言うことを感じました。

坂本:従来の概説では、十世紀以降も律令制の延長と言われていたわけです。律令制からなぜすぐにポンと荘園が出てくるかというと、ただ単純に土地と人をプライベートに所有するからと言うような説明だったわけです。戸田さんがその途中のひとつの独自の段階を厳密に研究されて、在地領主制は十世紀からの王朝国家の中から出てくると言われた。

戸田:・・・・それに対して新しい権力を握るのが幕府である。その担い手である武士イコール在地領主の発展度を研究していくと言うのが従来のスタイルでしたが、社会経済史で、特に農民の常態から考えていくと、貴族も武士も支配対象は同じなんです。両者がひとのものとして民衆に対置される様子が在地の文章を見るといやおうなしに解ります。そうすると、王朝国家のもとで領主が成立すると言うことの意味は、彼らの権力機構が国家の官職をあしがかりとして出来上がると言うことです。

坂本:いままでは全く無秩序で、農村の中で武士が自営の為に武力を持っていて、それがだんだん中世の武士になっていくという考え方をしていた訳です。・・・十世紀に農民が自由だったと言う事と関係しますが、本当にそんな状況だったのかどうか、それでは十世紀には国家支配が無かったのかと言うことになります。

戸田:・・・・武士はそういう新しい国政の中でこそ武士になれたのであって、武装したものが武士と言うふうには当時でも考えてはいなかったと思います。・・・・武士の武士たるゆえんは、むしろ領主の成立以前に武士の身分とか地位とかある機構とかと言うのもが出来てしかるべきで有るという考えを持っています。

う〜ん、要約しようとしてもポイントてんこ盛りで、これはご自分で読まれた方が良いですね。と言ってもこれって本かなにかに再録されているんだろうか?

2007.10.23追記

2008.01.07追記

2009.09.12-28追記