4.3 吾妻鏡の原資料・合戦記・合戦注文

- 吾妻鏡・明治の研究

- 吾妻鏡・大正期の研究(八代国治)

- 吾妻鏡の構成

- 吾妻鏡の原資料

1.原史料の類型と京系史料

2.公事奉行人と問注所

3.吾妻鏡の原資料・合戦記

−奥州合戦記

−和田合戦記

−承久合戦記

4. ベースとなる筆録・五味文彦氏の研究

5. 頼朝将軍記・高橋秀樹氏の研究 - 吾妻鏡の曲筆

- 吾妻鏡の編纂時期と編纂者

- 編纂の背景と意図

- 歴史資料としての価値

合戦記・合戦注文

八代国治はこう書いている。

木曽義仲征伐の記、四国、壇浦、奥州征伐の合戦記等は、玉葉、山槐記、源平盛衰記等の記事とは異なり、一種特別にして、精細名文なり、これらも亦(また)政所にありし合戦記、及び其の時の勲功次第注文等によりしものなるべし。(p78)

まず文中最初の「合戦記」は、単純に合戦に関する記事を指すが、後半の「政所にありし合戦記」について説明しなければならない。こちらの「合戦記」はどのような状況で味方の誰が敵の誰とどのように戦い、戦功を挙げたかという武士の勤務評定のようなものととりあえず思えば大きくは外れない。そこに名が上がることは単に名誉の問題ではなく、もっと現実的に恩賞を得るために必要なのである。

戦国時代まで一貫して、武士は忠義の為に命をかけているのではない。恩賞を得る為に戦っているのである。南北朝の前半ぐらいまでは合戦1日毎に自分はどれだけ戦って何処と何処に疵を受けたと軍忠を申告し(鎌倉幕府滅亡から南北朝時代に関してはこの軍忠状がかなり重要な原史料となっている)、軍奉行側は申告された疵の箇所、数、深さまでを確認する。それをきちんとやらないと、誰も戦わない。そしてその「合戦記(合戦注文とも)」が大将に報告され、それを元に恩賞が与えられる。

その合戦記の筆者として大将は手書き(右筆)を連れている。木曽義仲には大夫房覚明という右筆が居た。八代国治のいう「木曽義仲征伐の記、四国、壇浦」は源義経の合戦だが、源義経の右筆には1185年(文治元)4月11日条から中原信泰という右筆が知られる。『平家物語』も、『吾妻鏡』も、木曽義仲、源義経それぞれの合戦についてはかなり詳しいが、それは共にそうした元右筆の手元に残った合戦記の下書きが書き写され、流布していたのではないかと五味文彦氏は推測する。例えば源義経について妙に賞賛しているところがあるかと思えば、反対の部分もあり記述態度が一貫していないことなどは、元史料の相違からによるものだろう。

また、鎌倉に送られたそれら「合戦記(合戦注文)」その他を大江広元が所持しており、それが散逸したものを北条泰時が集めさせて、大江広元の孫の左衛門大夫長井泰秀に送っている。ことは先に見た通りである。

奥州合戦記

信頼度は比較的高いとされる奥州合戦は、頼朝にとっての御家人体制の総仕上げともいえるものであり、鎌倉時代の御家人にとっても非常に感心の高い「ハレの場」である。 奥州合戦の軍奉行(いくさぶぎょう:論功行償の資料として合戦記として記録をまとめる作業を統括する)は二階堂行政と思われる(五味文彦p136)。

義経の合戦に従軍し、合戦記をまとめたと思われる右筆は朝廷での官職(小内記)も剥奪されて追放されたが、奥州合戦の軍奉行二階堂行政は、その後も幕府の組織の中において重要な位置を占めている。彼が記した、あるいは集めた書類は、一部は四散したにしてもかなりのものがその家に伝えられたと推測される。

軍奉行や、右筆らによる記録・報告の他にも、合戦に従軍した御家人達の言い伝え、家の伝承は相当数に登ると見られ、そうした資料の豊富さが反映したものと見られる。

和田合戦記

その奥州合戦と並んで実にリアルなのが和田合戦と三浦合戦(宝治の乱)の記述である。勿論ここでは合戦に至る背景については軽々しく信じる訳にはいかない。ここでの問題は合戦そのものの経緯の記述である。

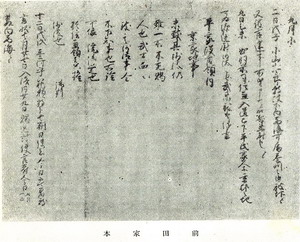

五味文彦氏は和田合戦記の記述を評して「『吾妻鏡』の無機質な記事のなかでは最も精彩にあふれ、それ自体文学作品と言っても過言ではない」と言う。まさにその通りである。それだけでなく、この1213年 (建暦3)5月の記事は、2日から7日までの6日間だけで、前後の月の数倍はある。ところでこの合戦記を記したのは誰か。1213年 (建暦3)5月4日条に「山城判官行村奉行たり。行親・忠家これを相副う」とある。

山城判官行村とは政所別当二階堂行政の子、二階堂行村である。行村は文筆の家ながら京で検非違使となったことから山城判官と呼ばれ、鎌倉では侍所の検断奉行(検事兼裁判官)として活躍しており、和田合戦では北条方の軍奉行とみて間違いない。そしてこの二階堂行村、その兄行光の子孫は代々政所の執事として活躍していることから、二階堂行村の記録が『吾妻鏡』編纂に使われたのだろう。

ただしこの和田合戦記、その文章は実に感動的であり、まるで小説を読んでいるみたいである。とても記録としての合戦記そのままとは思えない。それについては(付2)和田合戦に見る吾妻鏡と明月記でまた見てゆくことにする。

承久合戦記

1221年 (承久3)5月19日条に始まる承久の乱もまた『吾妻鏡』の中では詳細な記述として知られるが、このときの軍奉行は後藤基綱である。基綱は承久の乱で後鳥羽院側に付いた後藤基清の子であるが、基綱は幕府方についている。

父の後藤基清は藤原秀郷流の嫡流とも言える佐藤義清(西行)の兄弟、佐藤仲清の子で、後藤実基の養子となる。その後藤実基は藤原秀郷の流れを汲む北面の武士・藤原実遠の子とされるが詳細は不明。後藤実基は平治の乱では源氏方に属して活躍し、乱後源義朝の娘(後:一条能保妻)を京都で育てたとされる。養子の後藤基清は養父と共に源頼朝の挙兵に応じ、屋島の戦いなどで戦功をあげるが、頼朝の推挙によらない自由任官で兵衛尉となり、怒った頼朝が「眼は鼠眼にて、ただ候ふべきのところ、任官稀有なり」吐き捨てたと『吾妻鏡』1185年(元暦2)4月15日条はある。本質的に京武者と言える。

後藤基綱は確かに藤原秀郷流の流れをくむ京武者の子ではあるが、その活躍は武士としてよりも、文官に近い実務官僚であったように見える。歌人としても有名で、新勅撰和歌集には10首選ばれており、十訓抄の著者説もある。

承久の乱の後、1225年(嘉禄1)に設置された評定衆を経て、検非違使となったあと、恩賞奉行や地奉行となっている。その後藤基綱が記した記録は、かなりの量が『吾妻鏡』に利用されていると思われる。四代将軍藤原頼経の側近でもあった為か、1246年(寛元4)6月7日、宮騒動によって評定衆を解かれ藤原頼経とともに京に同行する。その6年後に引付衆として返り咲くが既に72歳の高齢に達しており、後藤家の名誉回復に近いものであったのかもしれない。その子基政は引付衆から六波羅評定衆となり、以降後藤氏は六波羅評定衆を世襲する。

2008.3.20〜5.23、8.28ページ分割