1.吾妻鏡の研究・明治時代

- 吾妻鏡・明治の研究

−概要

−星野恒の「吾妻鏡考」

−原勝郎の疑問

−純粹の日記(逐次記録)か

−官府の書類か - 吾妻鏡・大正の研究

- 吾妻鏡の構成

- 1.吾妻鏡の京系原史料

2.吾妻鏡の原史料類型と公事奉行人

3.吾妻鏡の原資料・合戦記・合戦注文

4.吾妻鏡のベースとなる筆録 -

1.吾妻鏡の曲筆

2.顕彰される人々 -

1.八代国治の2段階説と益田宗の異論

2.2段階説への笠松宏至の異論

3.『明月記』の鎌倉伝搬時期

4.吾妻鏡の編纂者・五味文彦の研究 -

1.『吾妻鏡』編纂の背景

2.『吾妻鏡』編纂の意図 - 歴史資料としての価値

<付論>

概要

『吾妻鏡』(あづまかがみ)とは、日本の中世・鎌倉時代末期に成立した歴史書。編纂時期は諸説あるが1300年頃と見らている。

1180年(治承4)4月9日条の、東国の武士に挙兵を以仁王の令旨(りょうじ)が出され、それが4月27日に源頼朝のいる伊豆の北条館にもたらされたところから始まる。そして治承・寿永の乱、鎌倉幕府成立、承久の乱を経て13世紀半ばの1266年(文永3)に、鎌倉を追われた前将軍宗尊親王が京都に到着する7月20日の条までの87年間を、武家政権や社会の動きを鎌倉幕府将軍の年代記というスタイルで、貴族の日記と同じように和風漢文で記述されている。範囲としては当初から宗尊親王までで終わる予定であったろうが、それ以前についても、吾妻鏡の編纂自体はおそらく未完であったと考えられている。

源氏三代については、頼朝にはそれなりの敬意は払っているもののかなり手厳しいところもある。そして北条得宗家についてはその活躍や善政が高らかに強調される。特に北条泰時にそれが著しい。おそらくは鎌倉時代後期の1300年頃に、それまで北条氏主導の鎌倉幕府を支えてきた大江、三善、二階堂氏ら文筆の家(テクノクラート)に残る幕府の記録、筆録、日記を中心に、北条諸家、縁のある御家人の家伝、裁判の証拠として提出された偽文書も含む書類、更に寺社の記録、可能な場合は『明月記』などの公家の記録までを広範に収集して編纂されたと見られている。かなりの範囲で鎌倉時代後期での認識が混じっていると考えた方が安全であり、また一部には明らかに編纂時の曲筆と見られる部分もある。

編纂当時になんと呼ばれていたかは不明であるが、五味文彦氏は金沢文庫に残る長井貞秀の金沢貞顕宛書状に「鎌倉冶記」と読める書名があり、これが『吾妻鏡』のことではないかとする(p57)。「冶」は折り目による破損なのか欠字で左半分が無いが、残る右側半分は確かに「台」と読める。吉川本においては右田弘詮は「この関東記録(吾妻鏡と号す)」と書き、前田家に伝わる室町時代初期の写本(抄本)と推定されるものには包紙上書に「文治以来記録」とある。『吾妻鏡』と呼ばれるのは室町時代の写本からであり、『東鑑』と呼ばれるのは江戸時代の古活字版の表紙からである。

巻数は、写本のひとつ北条本をベースとすれば全52巻であり、15巻までが頼朝を主人公とし、24巻までが源氏三代。残り約半分強の主人公は北条得宗家である。ただし第45巻は欠落し、それ以外にも年単位で欠けている12年分を巻数が飛ばしており、そのうち3年分は他の写本には存在していたりする。『吾妻鏡』は早くに散逸し、室町時代には既に揃いの完本の形では伝えられておらず、断片的な抄出本や、数年分の零本の形で伝わるものがほとんどであったのではないかとされる。それを複数の者がそれぞれに収集しながらまとめていったものが、現在知られる複数の写本である。問題は多いものの、鎌倉時代を研究する上での前提となる基本史料である。

以下に歴史学においてこの『吾妻鏡』がどう評価されてきたのかを見てゆく。

明治大正初期の論文なので、「日記」とは「逐次記録」の意味、「追記」は「後年の編纂」と置き換えて読んでほしい。尚本編全体を通して江戸時代、明治時代の文献の引用ではカタカナはひらがなに直し、濁点を付加した。

星野恒(ほしの ひさし)の「吾妻鏡考」

星野恒の論文集である『史学叢説』の最初の論考は「修史論史の要は材料精懌(えき?)に在る説」であり、星野はその論文をこう書き始める。

史学を研究し歴史を編纂するには、材料を精擇するを以て緊要第一事とす。材料を懌ばずして研究編纂に従事すれば鋪叙に工に、引據(拠)に博きも、皆正鵠を失い、社会の真像を描写し、事物の真理を発揮すること能わず、甚しき者は、仁暴曲直を転倒し、害を天下後世に流すに至る。慎まざるべけんや。

そして星野は1889年(明治22)の史学会設立直後に発行された『史学雑誌』の創刊号(第1編-1号)から、「吾妻鏡考」、2号には『将門記考』を著し、更に「保元物語考」「平治物語考」と毎月のように諸史料の「解題」を著していった。その最初を飾った「吾妻鏡考」において星野は以下のように述べる。尚、「吾妻鏡考」原文の参照は現在非常に困難であるので、事実の紹介を除き、星野自身の評価に関わる部分は極力引用しておく。

治承四年より文永三年に至るまで凡八十七年間鎌倉幕府の日記なり。編者の姓名傳はざるも、其幕府の吏人なるは疑なし。文體を審にするに、前後詳略あり、前半は追記にして後半は逐次續録せしに似たり。・・・

此書叙事確實、質にして野ならず、簡にして能く盡くす、頼朝の天下經營の方略、北條の政柄攘竊の心曲等描寫にして其顛末を具備せり、ただ頼家變死の一事は、曲筆を免れずと雖、其餘は皆直書して諱まず(割書省略)。彼平家物語源平盛衰記等の専ら潤色を事とする者と、素より日を同じくして語るべきに非ず。道春(林羅山)も「東鑑文章難減古之書記実録然其事為有実乎、校之源平盛衰記平家物語、而彼此真偽亦可見矣」と云へり。是時朝廷には九条関白兼実の玉葉あり、此書と参観して、朝廷幕府の真情実勢を了知すべし。大日本史は頗本書を採用するも、守護地頭設置後の紛転は、其曲折を悉さす、実朝の行事にも遺漏多し、又源平盛衰記平家物語をを参用して本書と抵牾するものあり、是等は本書に就て其事実を詳考すべし。

六国史以降、朝廷久しく著撰なし、頼朝覇府を開く及び、乃此書あり。是時従前の繁文縟禮を一掃し、諸事簡潔敏活を尚い、革面の想いあり。故に其記する所搢神の風習を脱し、轉々武弁の気象を帯び、措語多からずして、能く細大の事実を曲盡(じん)す。其淵源書記実録に在りと雖、当時外記日記の類を参酌して、自ら一種の文体をなす。・・・此書幕府記録の嚆矢(こうし)たり。故に武家の制度法令、政略経済、及び上朝廷に奉し下士民を統べる所以の心述を考ふるには、首に此書を講究せざるべからず。又後世の守護地頭の輩、大抵頼朝時代の出身に係り、此書事に因みて備に其人を挙れば、併せて其世系族姓を詳にすべし。島津氏の始祖左衛門尉忠久も、系図に頼朝の子とあれども、亦惟宗氏にして、頼朝の胤に非ず、・・・其他歴史上稗益(ひえき:おぎない益する)を得るもの枚挙に遑(いとま)あらず。

・・・又十七巻(正治三年)より二十九巻(嘉禎元年)に至るまで、叙事簡略、日子多く欠け、前後の巻の詳備なるに似ず、疑ふらくは原本亡失し、他に抄節本あるを取りて之を補足せしならん。故に二十九巻の末三十巻の首、並に嘉禎元年の記あり。前者は略にして後者は詳なり。蓋詳なるものは原本にして略なるものは抄節本とす。此以て十七巻より二十九巻に至るまでの皆抄節本にして原本もと然るに非ざるを証すべし。・・・

明治時代の歴史学者・星野恒(ほしの ひさし)もその前半と後半の境を何処に求めているのかは判然としない。しかし以下の文面から察するにかなりの部分を貴族の日記同様のリアルタイムな公式記録ととらえていたかに受け取られる。そしてまた現在の認識からすれば、星野は無批判に『吾妻鏡』を受け入れたと見えてもしかたがない。

ただし、上記の引用の中に「彼平家物語源平盛衰記等の専ら潤色を事とする者と、素より日を同じくして語るべきに非ず」とあるように、星野恒が当時向き合っていたのは後世の歴史学ではないことには十分に留意すべきであろう。先の「修史論史の要は材料精懌に在る説」との論文で星野はこう続けている。

史を修め史を論ずる者は、源平の間は、玉葉、明月記、吾妻鏡、愚管抄、百練抄、等を主とし・・・等を採取すべし。彼源平盛衰記、平家物語、太平記・・・の類の如きは、事実を推究せず、流伝風説を雑採し、勝手に付会粉飾を加え、務て文辞を美にし、専ら人目を悦ばしむ(平家物語、盛衰記の類)、然らざれば、其の私見を以て一代の事蹟を左右推遷し、長を断て短と為し、小を展て大と為し、褒貶(ほうへん)予奪を加えずして、陰に之を事蹟の中に寓す。故に記載する所、真偽混淆(こんこう)し、美醜実に違へり、真史実録に依って、其是非得失を鑑別せざれば、必五里霧中に彷徨するに至る。

「史料批判」という概念はまだ日本には伝わっていなかったかもしれないがそれに通じる考え方と言える。つまり「源平盛衰記」、「平家物語」、「太平記」のなどの、歴史史料としてはななはだ問題のある、しかし江戸時代以来、「大日本史」に象徴的なように、史家も世間もそれによって歴史を理解していたものに異義を唱え、より信頼すべき史料はどういうものかを示すことが当時は最大の課題だったのである。

「将門記考」は1975年の『論集将門記研究』(現代思潮社)の巻頭に収められている。

「吾妻鏡考」は(「将門記考」も)『史学叢説』1 冨山房 1909年に収録されている。

原勝郎の疑問

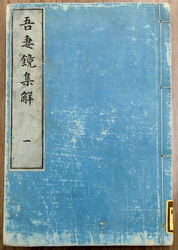

星野恒の「吾妻鏡考」から7年後の1896年(明治29年)に、高桑駒吉らの校訂による『校訂増補吾妻鏡』(全10冊)と、江戸時代の「考証、解題、索引その他必要なる材料を網羅」した『吾妻鏡集解』(全2冊)が出版される。私は図書館で閲覧を申請し、倉庫から出てきたものが和綴じ本であったことに仰け反ってしまったが。おそらくはこれによって多くの研究者や学生までが『吾妻鏡』に接することが出来るようになったのだと思う。

星野恒の「吾妻鏡考」から7年後の1896年(明治29年)に、高桑駒吉らの校訂による『校訂増補吾妻鏡』(全10冊)と、江戸時代の「考証、解題、索引その他必要なる材料を網羅」した『吾妻鏡集解』(全2冊)が出版される。私は図書館で閲覧を申請し、倉庫から出てきたものが和綴じ本であったことに仰け反ってしまったが。おそらくはこれによって多くの研究者や学生までが『吾妻鏡』に接することが出来るようになったのだと思う。

そして星野恒らの奮戦もあってか「平家物語」「太平記」を第一級の史料から後退し、むしろその史料価値の全否定が史学の雰囲気ともなっていったようである。それはそれで後にまた議論を引き起こすのだが、それより先にヨーロッパの歴史学研究法を学んだ若手の研究者によって、『吾妻鏡』の史料価値が再検討されることになる。

「吾妻鏡考」から9年後、原勝郎は1898年(明治31年)、まだ20代後半で東京帝国大学の大学院生の頃かと思うが、『史学雑誌』第9編第5号と6号に 『吾妻鏡の性質及其史料としての價値』を著し、その冒頭をこう書き始める。

吾妻鏡が鎌倉時代史の貴重なる史料なることは苟も史學に志ある者の知悉する所たり、若し未同書に接せざる人あらば史學會雜誌第一號に掲げたる星野博士の同書解題をよみて後同書を一讀せられよ、其記事の比較的正確にして且社會諸般の事項に亘り、豐富なる材料を供給すること多く他に類をみざるところなり。然れども同書は其性質及其史料としての價値に至りては未充分の攻究を經ざるものあるに似たり、今少しく愚見を陳して以て大方の是正を仰がんと欲す、敢て斷案を下すと云ふにあらざるなり。

そして歴史研究における「史料批判」の重要性を強調し、「鎌倉時代の根本史料たる吾妻鏡の如きは管見を以てせば或は其性質は誤解せられ、其史料としての價値は過大視せらるゝ者にあらざるなきか」と警鐘を鳴らして、「(1)吾妻鏡は果して純粹の日記なるや否や」 「(2)吾妻鏡は其性質上果して官府の書類なるべきか」と設問する。

純粹の日記(逐次記録)か

まず、「吾妻鏡は果して純粹の日記なるや否や」との設問については、については、遠く離れた地方で起こったことが当日の条に記述され、明らかに後世でなければ書けない部分も記事の中に散見されることを具体的に例あげて指摘する。

承久兵亂の記事に至りては半ば全く追記なり、若追記なりとせざれば、此日記者は數多の分身を有する人ならざるべからず、承久三年五月廿四日までは記者は鎌倉を中心として記述をなすと雖、廿五日の條に至りては初に

自廿二日至今曉、於可然東士者、悉以上洛、於京兆所記置其交名也

と鎌倉の事を記し、而して同日の條に

今日及黄昏、武州至駿河國、爰安東兵衞尉忠家云々

と駿河國に起れる事件を記す、日記者はこれよりして二個の分身を有す。

同日条を読み下し文であげておく。尚私はこの十九万騎という時点でまるで「太平記」のようだと思う。「直書」でありえない。尚、最後に「今日」から始まる部分は今日では前文とは別の資料からの編纂を示していると見るのが通例になっている。

『吾妻鏡』 1221年 (承久3年)5月25日条

去る二十二日より今暁に至るまで、然るべき東士に於いては悉く以て上洛す。京兆(北条義時)に於いてその交名を記し置く所なり。各々東海・東山・北陸の三道に分ち上洛すべきの由、これを定め下す。軍士惣て十九万騎なり。

東海道の大将軍(従軍十万余騎と云々)

相州(北条時房)・武州(北条泰時)・同太郎(時氏)・武蔵前司(足利)義氏・駿河前司(三浦)義村・千葉介胤綱

東山道の大将軍(従軍五万余騎と)

武田の五郎信光・小笠原次郎長清・小山新左衛門尉朝長・結城左衛門尉朝光

北陸道の大将軍(従軍四万余騎と)

式部丞朝時・結城七郎朝廣・佐々木太郎信實

今日黄昏に及びて、武州(泰時)駿河の国に至る。爰に安東兵衛尉忠家、この間右京兆(義時)の命に背く事有りて、当国に籠居す。武州の上洛を聞き、駕を廻らして来たり加わる。武州云く、客は勘発人なり。同道然るべからざるかと云々。忠家云く、儀を存ずるは無為(ぶる)の時の事なり。命を軍旅に棄てんが為進発する上は、鎌倉に申せられざると雖も、何事か有らんやてへれば、遂に以て扈従すと云々。

そしてすくなくとも嘉禄2年(1226年)11月8日条以前は追記(後世の編集)であって決して日記(リアルタイムな記録)ではないとした。同日条も読み下し文であげておく。

1226年(嘉禄2年)11月8日条

陸奥の国平泉圓隆寺(毛越寺と号す)焼亡す。時にこの災有るの由、鎌倉中に告げ廻らす者これ有り。不思議と謂つべしと云々。而るに後日風聞せしむる所、彼の時刻なり。これ藤原清衡建立の精舎(しょうじゃ)なり。霊場の荘厳に於いては、吾が朝無双と云々。右大將軍文治五年奥州征伐の次(ついで)に順礼せしめ給うの後、殊に信仰有りと云々。

これと関連するものは1189年(文治5年)9月17日条であり、奥州藤原氏が亡ぼされた直後、中尊寺・毛越寺の寺僧が寺領の安堵を頼朝に願い出た際、両寺の堂塔仏像の由緒を記した注文を差し出しており、その「寺塔已下注文」の全文が引用されている。これについて群馬県立女子大美学美術史学科教授の麻木脩平氏は、「『吾妻鏡』の一断面」の中で「これではまるで説話の世界である。基衡没後30年余の文治5年という時点で、中尊寺や毛越寺の僧が、実際にこのような文書を頼朝に提出したとは、私には信じられない。」と書かれる。これは1189年(文治5年)などではなく、おそらく両方とも、『吾妻鏡』が編纂された1300年頃に編纂者の元に提出された由来と推定すれば麻木脩平氏の疑問も解消するのではないだろうか。何れにしても原勝郎は「脱漏之卷嘉禄二年十一月八日の條」を元にこう述べる。

吾妻鏡は少くも嘉禄二年(1226年)までは追記の事實を混じたるものなること明なるべし、今假りに嘉禄二年を以て追記と否との經界と定むるときは、此年は吾妻鏡が筆を起せる治承四年より算すれば四十七年目にして、此書を載する所の記事が八十七年に亘るよりして考ふれば、年數に於ては先中頃とも云ふべければ、星野博士が前半は追記なりと云はれたるは、至當の言なるべし。

上記の引用部分の最後はどうもそれが本心とは思えない。星野恒が「前半ハ追記ニシテ」というその「前半」の範囲を具体的にどこまでがとは述べていないものの、「頼家變死ノ一事ハ曲筆ヲ免レズト雖、其餘ハ皆直書して諱マズ」とし、大部分は「逐次續録セシニ似タリ」であると言っているのである。

先に見た通り、星野の主眼は平家物語との比較に於いてであり、その範囲では云わんとするところは十分に理解は出来るのだが、しかし言葉通りに受け取ればそれはやはり言い過ぎと云えるだろう。原勝郎はその点に鋭く切り込んだ。嘉禄2年(1226年)以前とは、ボリュームで言えば『吾妻鏡』の約6割を占める。原勝郎がそれ以前を追記とした1226年(嘉禄2)が鎌倉時代の中でどういう年であったかを見てみよう。

- 1219年(承久元)に3代将軍・源実朝が公暁によって暗殺され、源氏三代が終わり尼将軍の時代となる。

- 1221年に承久の乱があった。

- 1224年(元仁1)に北條義時が没し、京の六波羅探題に居た北条泰時と叔父の北条時房は大急ぎで鎌倉へ戻り元服前の藤原頼経を確保する。

- 翌1225年(元仁2:嘉禄1)に大江廣元、北條政子ら政治上の第一世代が相次いで没し、御所を頼朝以来の大倉から宇津宮辻子へと移す。 そして評定衆を創設して、本来将軍家の家政機構たる政所の権限を縮小する。

- 問題の1226年(嘉禄2)とは、それらの準備が整ったその翌年、藤原頼経が元服して4代征夷大将軍となった年である。

本当の北条執権時代はそこからともいえる。そしてそこまでが鎌倉幕府創成の、そして本格的な執権政治の具体的な準備であり、『吾妻鏡』のもっとも重要な部分といえる。『吾妻鏡』の史料価値の7〜8割はその部分にあると云っても過言ではないだろう。そこを「日記ではない」とされたら『吾妻鏡』を「鎌倉幕府ノ日記ナリ」とはいえなくなる。

尚、星野恒は原勝郎の論文から3年半後の1902年(明治35)正月に「吾妻鏡の補考」(『史学叢説』1編p600)を著してこう書き始める。

本書の解題に本書は幕府書吏の手に成り、前後詳略あり、前半は追記にして後半は逐次續録せしに似たりと云えるは大概に説述せし迄なるが、今其内容を詳にするに、其編纂の材料に二様あるが如し、其一は幕府の日記にして、其一は博く他の記録を参取せしに似たり・・・

・・・然れども幕府の日記遺漏無きにしも非ず、また幕府の直接施行に非ざるも、其事前後幕府に関係するものあり、其事を具書せれば、以て顛末を見るなし。故に博く他の記録を採りて之を補足の事蹟は遠地の出来事と雖、必蓋く之を其事実のありたる当日に記載せり、・・・

これは原勝郎の上記の指摘を意識したものであろう。事実上追認したものとも言えるかもしれない。と同時にこの「吾妻鏡の補考」からも星野恒の問題意識を知ることが出来る。「其餘は皆直書して諱まず」を私はかなり厳密、言葉通りに受け取ったが、しかし星野にとって問題であったのは、平家物語、太平記のような「物語」の部類なのか、それとも「玉葉」「百練抄」と同じに扱うべきなのか、という点にあったことが次の一文からも覗える。

承久の役は必ず別に其事を記載するものあり、とりて此を本書に収録せしなり。去共上述の如く他の記録に取るものにても、必ず確実の書類に取るたるにて、普通の戦記物語の類に取りたるに非ざるべし。是を以て、その記事多く玉葉百練抄等と合して、平家物語盛衰記の類と同じからず。

これが「玉葉」「明月記」であればNO!だが、 「玉葉」「百練抄」であれば確かにその通りではある。「百練抄」も後年の編纂であるので。しかし原の指摘は、日本の史学研究が、その大掴みな段階から既に次のより精密なステージに進み始めたことを物語っているとも言える。

星野恒はちょうど親子ほどの歳の差のある原勝郎らの世代の成長と、そこでの自分への批判をどう感じていたのだろうか。私は困った顔をしながらも結構喜んでいたのではないかと思う。というのは、星野恒が明治26年1月に行った「史学ニ対スル世評ニ就キテ」との講演でこう述べていたからである。(久米邦武筆禍事件の前月であり、当時の史学会はフロンティア精神に溢れていたようである。)

我輩は既に国史事業(現在の東大史料編纂所)に身を身を委ねたれば、當に史学の臍となっりたる止むべし。臍は児子在胎の時には必要の機関なるも、出生すれば忽(たちまち)不用となれり。吾輩も後生諸君のために確実の事実即ち日本史料の紹介を為し、諸君の歴史学の丈夫(ますらお)となられし暁には、不用の人物となる覚悟なり。・・・・其時は今日の演説も昔話となりて、星野が明治二十六年新春早々の長演説は余計の饒舌にてありしなと、笑話となるならん。それを吾輩は今日より楽みに思ひ、かく諸君の静聴を瀆(けが)すのみ。(『史学叢説』1 p46-47)

原勝郎も目を輝かしてその講演を聴いていたと思いたいが、しかしこのとき原は18歳で第一高等中学校予科(現在東大教養学部)の学生か。まだ史学に進むとは思ってもいなかったかもしれない。

官府の書類か

第2点目は、星野恒が、編纂者を「幕府ノ吏人ナルハ疑ナシ」としたことに対する検証である。

吾妻鏡後半の無味乾燥の事實多き日記の部に至りては、孰れにても不可なきことなれども、其上半即比較的價値の大なる部分を考察する時は、官府の書類としては少しく詳細に過ぎ冗長の嫌あるのみならず、其北條氏を回護することの至れる、鎌倉幕府の吏人の編著としては奇怪に思はるゝ條少からず・・・

この疑問が原勝郎のいいたいことの根幹なのではなかったか。原勝郎は江戸時代初期の林道春(林羅山)が『東鑑考』(*1)において「盖北條家之左右執文筆者記之歟」と述べていることを紹介しながらこう結論する。

吾妻鏡の北條氏の爲に辯護し屡曲筆に陷ること如此なるよりして見れば、余は之を以て幕府の公書類となすよりは道春の考證に從ひて北條氏の左右の手に成れる者となすの穩當なるを信ずるなり。

原勝郎はそれから14年後の1912年(大正1)、『足利時代を論ず』と言う論評の中でもこう書いている。

其吾妻鏡なるものも、其中で最も面白い部分は前半である。而して此前半は、吾人の見を以てすれば、後代の編纂物であって、どう見ても或史家の云ふ如き、正確な官府の日記とは、受け取れない部分である。

(*1)「東鏡未詳撰、盖北條家之左右執文筆者記之歟、此中北條殿請文下知書状等皆平性而不書諱、又其廣元邦通俊兼之筆記亦當混雜而在歟」

2008.3.20〜4.24、9.21、12.06更新